今週末に理事セミナーを行います。

全館空調の内容です。

事前にはなりますが、私の考えを少しお話ししておきたいと思います。

詳しい内容はセミナーを聞いてください。

今なぜ全館空調?

パッシブハウスは、高断熱の技術により最低限の設備で、快適な空間を実現する技術です。

きちんとパッシブハウスの設計ができている住宅で、冬なら日中晴れていれば、ほとんど暖房を使わずに、快適に生活することができます。

13年前に当社で作った秩父パッシブハウスは、完成してからほとんど暖房を使っていません。無暖房で生活をしています。一冬中、暖房を全く使わないのです。エアコンや、ファンヒーターなど全く付けなくても、温かい空間になります。

魔法みたいな感じです。

真冬の朝方は20℃を切って17、18度くらいになってしまうことも多いですが、朝の2,3時間だけ。

お日様が出ればすぐに20℃を超えてきます。

何日もお日様が出ない日が連続するとどうなるでしょうか?

今年の冬で曇りや雪の日が続いたときには15℃まで落ちた日もあるようでした。

寒いとはいえ、それでも15℃です。

トレーナーくらい着れば十分過ごせますね。

夏はどうでしょうか?

夏はお日様の熱は邪魔になりますからきちんと日射遮蔽を行います。

それにより、冷房を減らすことができます。

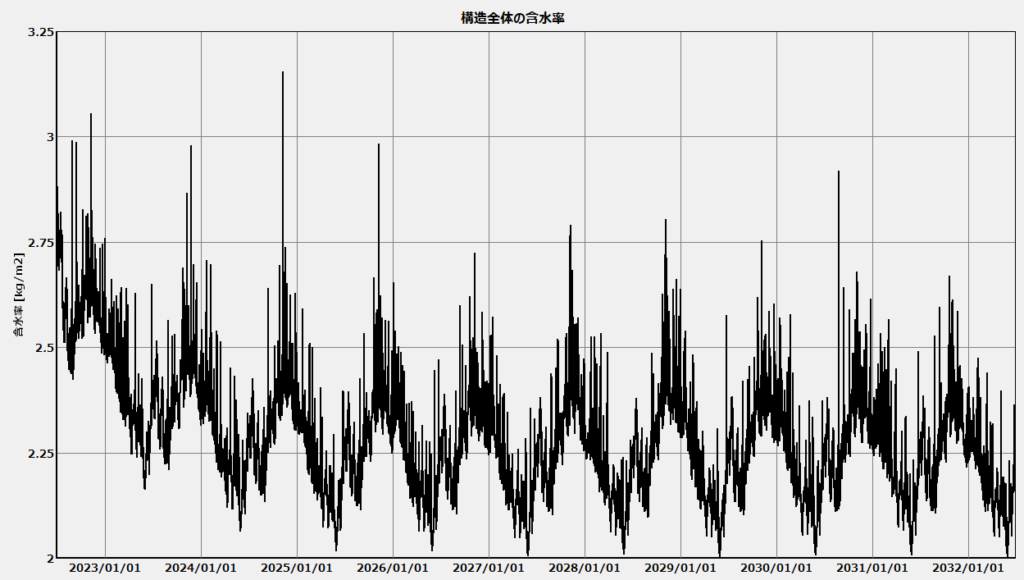

温度は割と抑えやすいのですが、問題は湿度です。

快適性を求めるとエアコンによる冷房は必要になります。

パッシブハウスといえどもエアコンを動かすことが多くなります。

エアコンを動かすと言ってもパッシブハウスだと6畳用エアコン、大きくても14畳エアコン1台を動かせば良いレベルです。すごいですね。

しかし、冬でも、夏でも、自然任せですと室温は変化します。

日中は暖かめで、朝は涼し目です。

南側の部屋は暖かめですし、北側の部屋は涼し目になります。

それほどの温度ムラは無いですが、温度ムラや、一日の中での温度変化は、割とあります。

より快適にすむにはパッシブハウスといえどもエアコンなどの熱源に頼ることになります。

そして、家の中あらゆる場所の温度ムラを解消していこうとすると、空調設備を考えることになります。

そして家の中のほとんどを快適にすることができるシステムを全館空調と呼んでいるようです。

パッシブハウスならすでに、それほどの温度ムラはありませんし、概ね快適性は維持できていますので特別な設備が無くても、どこかにエアコン1台れば全館空調の家と言えなくは無いと思います。

パッシブハウスなら、それだけで全館空調の家と言うことです。

全館空調とは

全館空調は「家全体を快適な空間」とするためのものです。

パッシブハウスではすでにどこかにエアコンが1台あれば全館空調と言えなくは無いですが、現在普通に作られている多くの住宅はそこまでは性能が無いですし、パッシブハウスといえども、より安定した空間を目指すこともできますので、ここではあえて、設備により家全体の空調を考えることを全館空調と呼びましょう。

全館空調に求められること

全館空調に求められることはどのようなことでしょうか?

お狭い意味では 室内の 「温度」 「湿度」 「気流」 の調節です。

全館空調というなら最低限これらの調節ができないといけません。

そして、広い意味では 「浮遊粉塵」 「臭気」 「汚染物質」 「微生物」の 除去

これらができることも大切です。

人間が一日に摂取する空気を重さにするとおよそ20kgです。

食べ物や水よりも圧倒的に多いのです。

綺麗な空気を20kg吸うのか?汚れた空気を20kg吸うのかでは大きく違いますね。

それが健康にどの程度影響するかはわかりませんが、カビや化学物質を吸い続けるのが体に良くなさそうだと言うことは誰でもわかります。

全館空調の役割

これらを考えると全館空調には2つの大きな役割があることが考えられます。

一つは 温度 湿度 気流 の調節

冷暖房の役割です。

もうひとつは、浮遊粉塵 臭気 汚染物質 微生物の除去

換気の役割です。

この二つの役割を持たせ、効率よく効果を出せる仕組みを持たせなくてはなりません。

現状の全館空調

以前炎上してしまったブログに書きましたが、現在の全館空調は、温度と湿度(除湿のみ)を全体的にコントロールできるものしかありません。

パッシブハウスレベルの家ですと、大がかりの設備を使わなくてもすでに、ある程度はコントロール可能ですから、現在売られているレベルの全館空調システムがどこまで必要か?と考えるレベルです。

そのため、パッシブハウスを作る我々の仲間は、1台のエアコンで、上手く空気が回る仕組みを作ることを一番に考えています。

その方が、コストも安いですし、メンテナンスも楽ですね。

どこを目標にするか?

全館空調に求められる性能はどこまで必要でしょうか?

過剰な性能要求は、とてもコストが高くなります。

家の隅々まで 温度差無し、湿度差無しにすることが全館空調に求められる性能でしょうか?

私はそれは難しいし、必要無いと思っています。

生活をする上で、不快な場所をできるだけ無くし、健康が維持しやすい家を目指す。それで十分ではないでしょうか?

寒くて我慢できない。

暑くて我慢できない。

汚れた空気を吸い続ける

そういうことが無い空間が維持できればとても良いですね。

パッシブハウスレベルの家なら、基本性能が高いので、大がかりな設備を使わずとも容易に実現できそうです。

目標とする空気質

それではどのくらいを目標としていくのが良いのでしょうか?

ビル衛生管理法では

温度 18~28度

湿度 40~70%

気流 0.5m/s以下

二酸化炭素 1000ppm以下

浮遊粉塵量 0.15mg/m3以下

ホルムアルデヒド 0.1mg/m3以下

・

・

のようです。

PASSIVE HOUSEでは

温度 20度(冬) 25度(夏)

湿度 12g/kg以下(夏)ですね。

パッシブハウスにお住まいの方の温度を測ると

温度 22度(冬) 26度(夏)

湿度 40~60%

位で生活されている方が多いようです。

でもそれを実現しても難しい点がありますね。

人それぞれ感じ方が違うと言うことです。

好みの問題が大きいと思います。

ある人に合わせると、ある人は快適ではないと言うことにもなる場合があります。

寒がり 暑がり 体調変化 年齢変化 等で大きく変わりそうです。

人体の温感を考えて見ましょう。

温度(室温、放射面温度)

湿度

気流

活動量

着衣量

で、暑さ寒さは感じ方が変わります。

湿度が高ければ暑いと感じることもありますし、風も寒いと感じたり、すずしいと感じたりもします。

動いていれば暖かくなります。

服を着ても暖かくなります。

均一が良いのか?

このようなことを考えると、均一温度、湿度空間を作れば良いのか?と疑問も出てきます。

家事などで動き回るひとと、ソファーで寝そべる人の快適な温度は違いますし、

布団に入って寝るときにはまた温度の感じ方が変わります。

その人その人、その時々、その空間にあった温度、湿度がありそうです。

それをどの湯に実現していくか。それが難しい問題です。

無理矢理、温湿度均一の快適を目指しすぎて

エネルギーの使いすぎは省エネなパッシブハウスを作るのに、本末転倒な話では無いかとも思います。

全館空調とともに省エネな住まいを考える。その目標

どのような空間を考えるのか?

どのレベルにするのか?

設備の性能を考える上で目標を考えておかなくてはなりません。

住まい方を工夫することで、とても省エネにできそうです。

均一な温湿度にしても、人それぞれの好みや、体調、活動量、着衣量など様々な条件で、感じ方は違い全ての人が一番満足な温湿度というのは、とても難しいです。

それなら 皆の好みに近いある程度の温湿度環境を作り、それぞれの生活の工夫で調整して貰った方が省エネになりますね。

パッシブハウスなら、快適なベースの温湿度を環境を作るのは、簡単です。

当社では、そのベースの環境を作れることを目標としたいと思います。

この続きもあります。より詳しい情報もあります。セミナーで

セミナー前なのでネタバレしてしまわないよう、とりあえずここまでにしておきます。

皆さんのご参加をお待ちしております。