【お詫び】たくさんのお申し込みをいただいておりましたが、諸事情により見学会はキャンセルとなりました。

申し訳ございません。

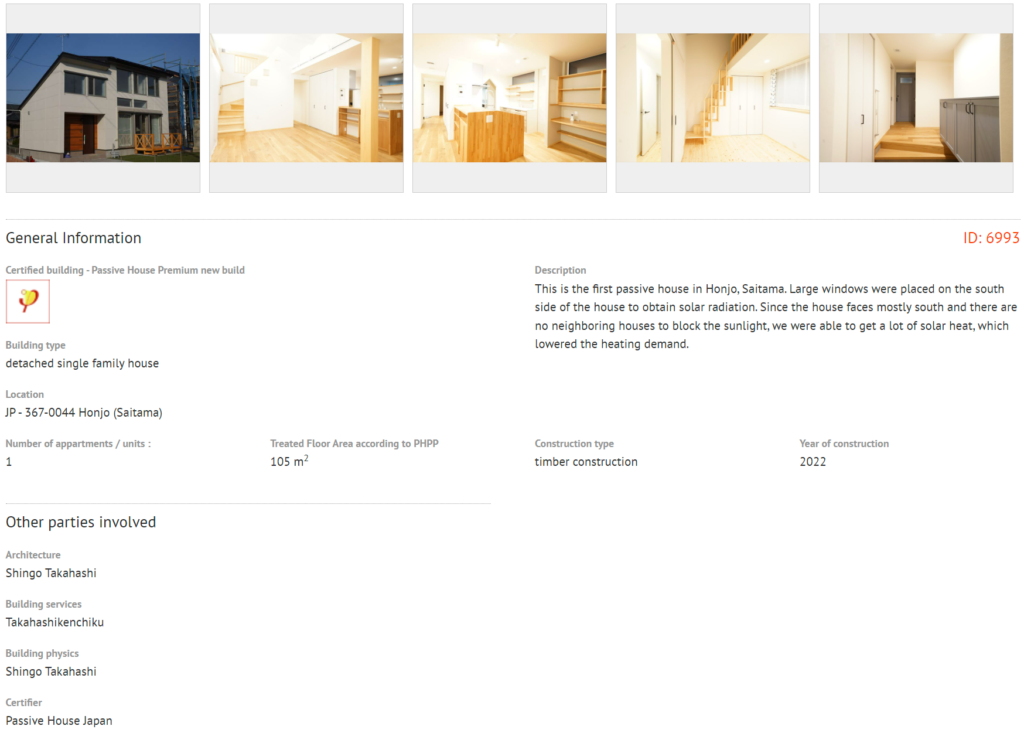

新築完成現場見学会

5/6(土)7(日)で完成現場見学会を行います。

場所は秩父市上町。

時間は9時~16時です。

予約いただいたかたに地図などお送りさせていただきます。

長持ちする家

今までのように、毎世代作っては壊す家づくりで良いでしょうか?

お金の無駄遣いですね。

家を作るのには大金がかかります。

お父さんも、おじいちゃんも大金を払ってきました。

そして今回は私たちの番です。

働いて得たお金の大部分が、家づくりに費やされてしまいます。

もったいない。

それだけのお金があれば、様々なモノを手に入れることができたり、旅行に行ったり,教育費に使えたりしますね。

自分の子供や、孫も同じようにお金を無駄に使わずにすむように、欧米のように2世代、3世代すめる家を作りませんか?

皆さんは、どのような原因で家が壊されていると思いますか?

耐震性が悪くて建て替えですか?

デザインが悪くて建て替えですか?

おおかたの場合はそのような原因ではないでしょう。

初めて家を作る方もいらっしゃるでしょうし、

物理的に痛んで直すのに大金がかかるから。

寒くて住み心地が悪いから。

そのようなことが多いのでは無いかと思います。

長持ちする家づくりは、とても重要です。

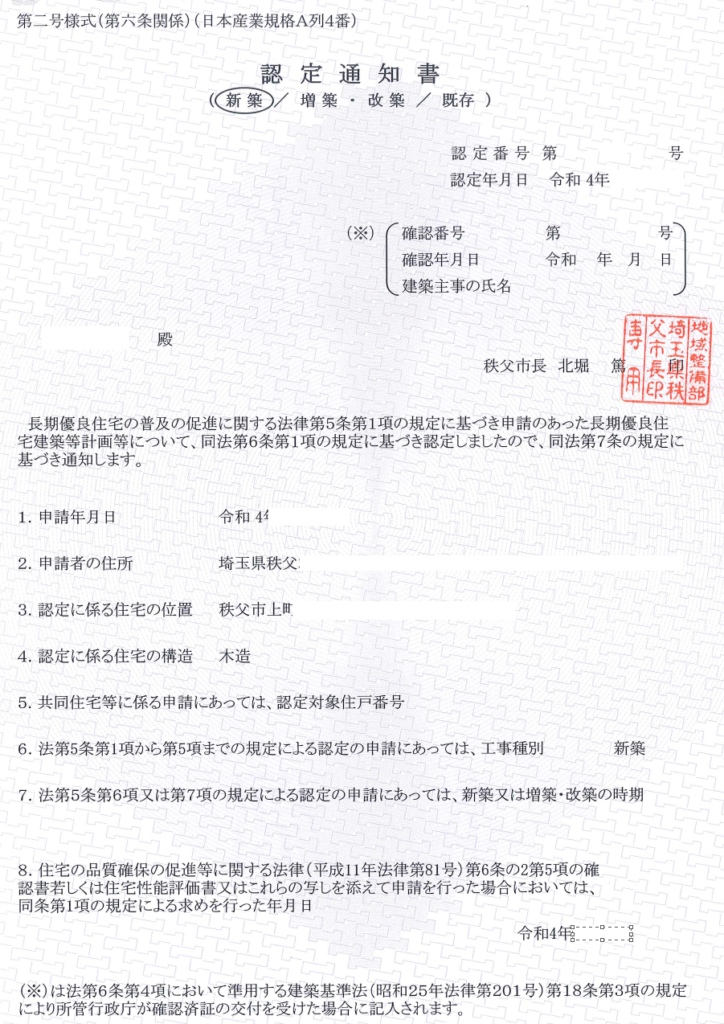

当社では、「長期優良住宅」の認定取得を基本としております。

「その認定をとらなくても大丈夫。同じように作るから。」

そういう住宅会社がいると聞きます。

本当に大丈夫ですか?(笑)

このような書類がいただける家を作りましょう。

私の家は?

まず、排水管が直接コンクリートに埋められていたら要注意です。

後で直せるようになっているかチェックしてみましょう。

そのほかいろいろチェックするところがありますけど、割愛しますね。

後でお金がかかる。早く壊れる。安物買いの銭失いとならないようにしたいですね。

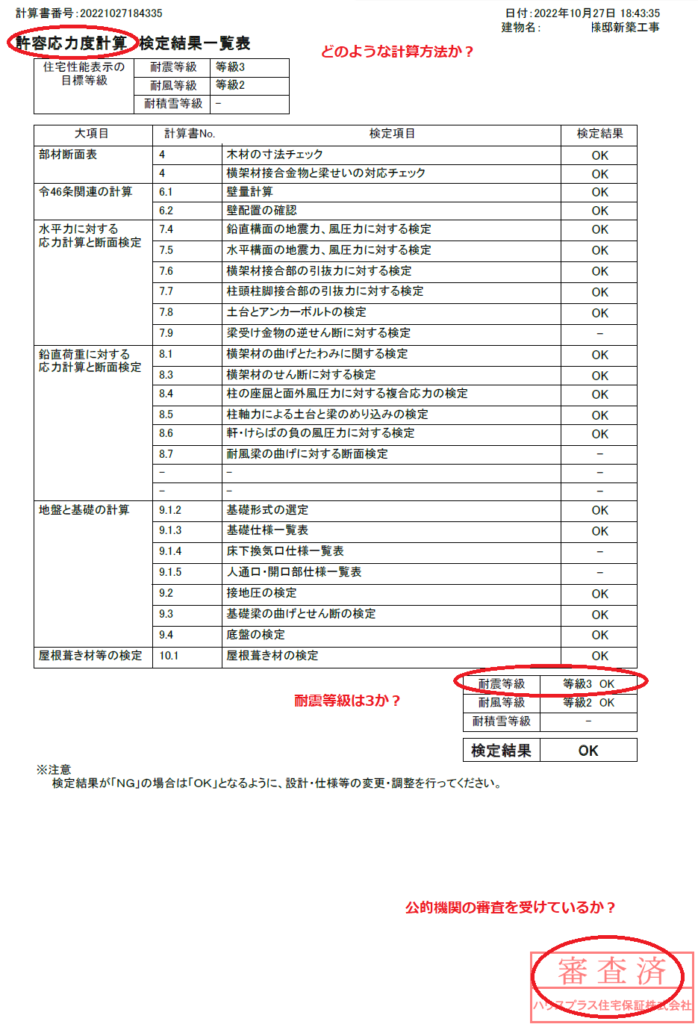

耐震性も重要です。

地震はどこで、いつ起こってもおかしくありません。

秩父が安全?

そんなこと信じられますか?

地盤は固いですけど。(笑)

根拠も無しに秩父は安全という人がいますけど本当かな?そんなことないらしいですよ。

耐震性能に関しても、口で言うだけなら簡単ですね。

きちんと構造計算して第三者機関の審査を受けているかが重要です。

許容応力度計算 耐震等級3 公的機関の審査済みそこをチェックしてくださいね。

断熱性もチェック

寒いおうちは住み心地悪いですね。

寒いだけで壊される原因になります。

そして温かい家は健康に良いことも知られています。

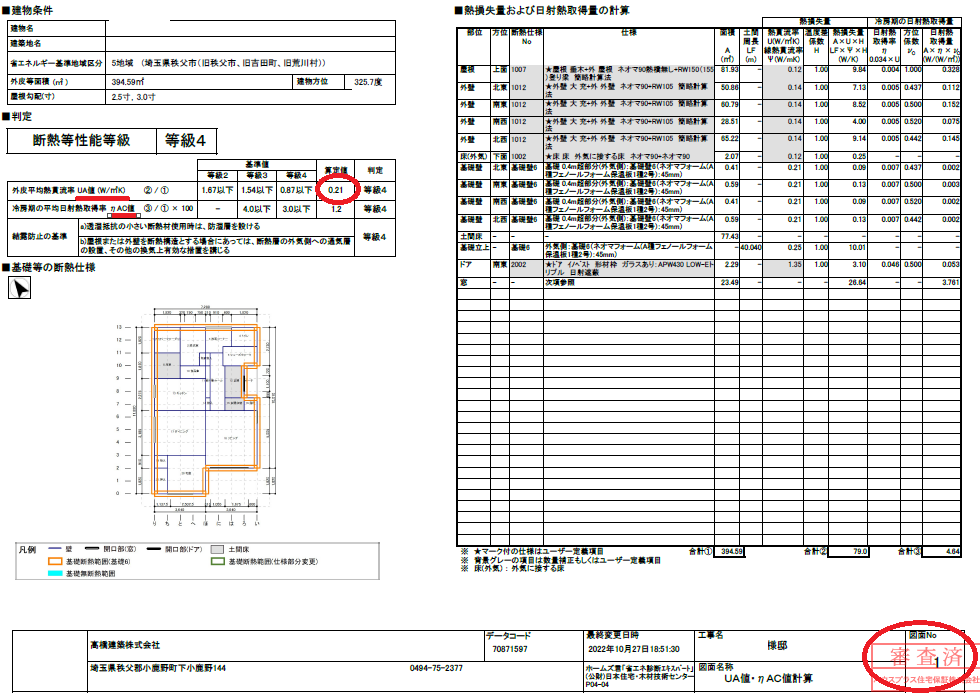

日本での断熱性の基準はUA値

あなたのおうちのUA値はいくつですか?

2050年にはカーボンニュートラスの目標が掲げられてますね。

その年まであと27年しかありません。

27年後にもあなたの作る家はありますよね。

カーボンニュートラルの目標が掲げられている今、今後作られる住宅はどのようなスペックになっていくでしょうか?

特に断熱性能はどのようになっていくでしょうか?

多分、等級7が当たり前になり、最低でも等級6でしょう。

実際には2,3年後にはそのような性能の住宅ばかりになるのかも知れませんね。

タマホームでさえ等級7の住宅をラインナップに入れてきました。

皆さん。20年、30年しか経たないのに性能が大きく時代遅れになって、建て直したくならないようにしたいですね。

まだ、等級6,7は、きちんと法律化されていないので、断熱等級は4が最高です。

この家も4と書いてありますが、UA=0.21なので実際には等級7の性能ですね。

光熱費を抑える

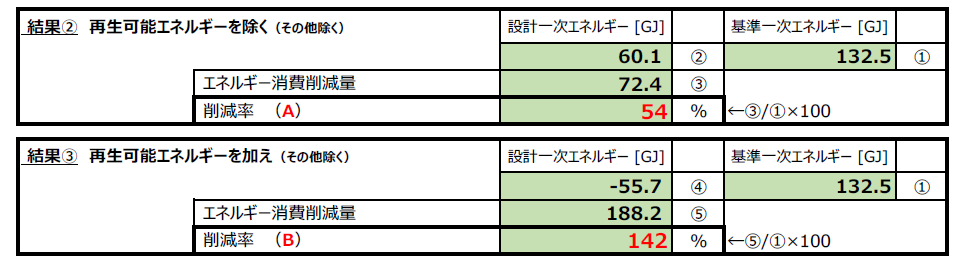

一次エネルギー性能も重要ですね。

ZEHとかLCCMとか普通になってきましたね。

再生可能エネルギーを除いてどのくらい削減できるのかというのと、再生可能エネルギー(太陽光発電など)を加えて何%削減できるのかと言うことが重要です。

この家は 再生可能エネルギーを除いて54% 加えて142%です。

すごいですね。

当社では、数字あわせの細かい内容は除いての値ですから、これ以上の性能は確保できています。

例えば、照明や、通風、水栓器具などの性能は除いて計算しています。

これらをきちんと評価すればもっと良い値となることは解っていますが、この辺は住む人の使い方によるところが大きいですね。

そのため良いものを使用したり、工夫していても標準的な性能で計算しているのです。

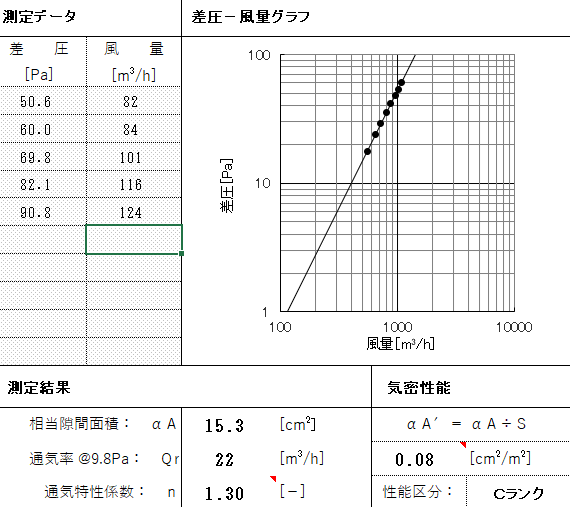

気密性能

気密性能は0.5も出れば十分という人もいますけど、当社の経験では0.5は少ないです。

0.3位はほしいですね。

今回の住宅は0.1です。 いつも通りですね

見学会参加申し込み

混雑を避けるために基本は予約制です。

予定が立たず、やむを得ず予約できない方もOKです。

ゴールデンウィークは皆さんお忙しいでしょうから。

お気軽にご参加くださいね。

当社はハウスメーカーとは違い、無理な売り込みなど一切しません。

訪問営業や電話などもしません。(笑)

やる気があるのかと怒られるくらいです。

でも、他社で決まってしまっている人はご注意ください。

他家と契約済みなのに見に来て、解約して解約金をたくさん取られてまでも当社で建てる人が毎年のようにいらっしゃいます。

ほとんど図面も書いて貰っていないのに、多額の解約金を要求する業者もいますから注意が必要です。

数十万、多いところは300万位のところもありましたよ。怖いですね。

それでも当社で建ててくれる方はとてもありがたいですね。

解約金払ったのに予定していたところより安かったと言われたことがあります。

「髙橋建築は高いから行かない方が良いよ。」という住宅会社があると聞きました。(笑)

そんなに敵対視しなく(笑)(笑)

写真は後日

ごめんなさい。内観写真がまだありません。このあととったらアップしますね。