今年も令和4年度建築基準整備促進事業の委員となりました。

この会議は次の建築基準法の元となる、考え方など準備する事業です。

私は、熱的環境検討WGに所属しています。

昨年度の話し合われた内容についてかいつまんでご報告です。

資料は国交省のホームページで公開されてますのでそれを引用させていただきます。

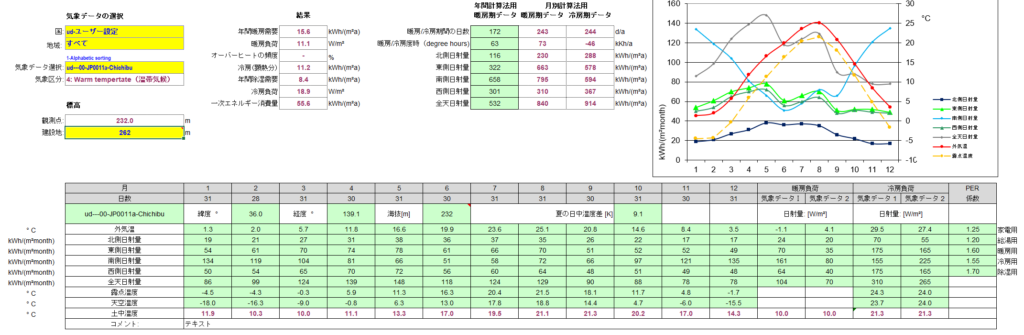

現在の冷暖房の消費エネルギー評価

出展 令和3年度建築基準整備促進事業(E16)

出展 令和3年度建築基準整備促進事業(E16)

成果報告会資料

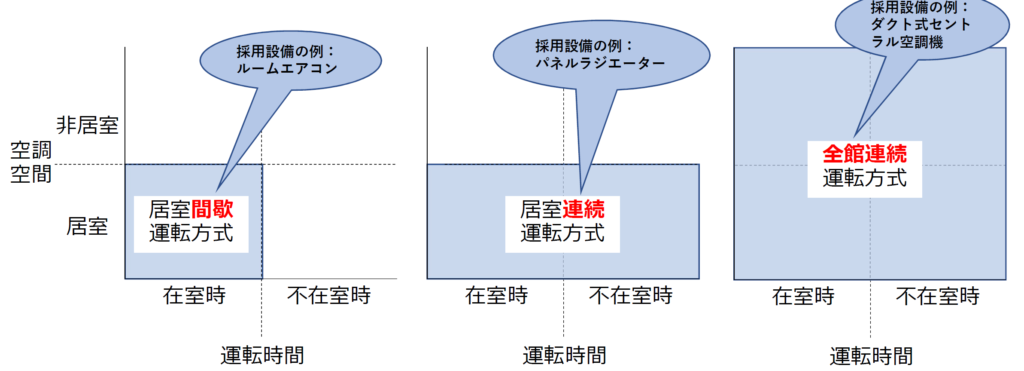

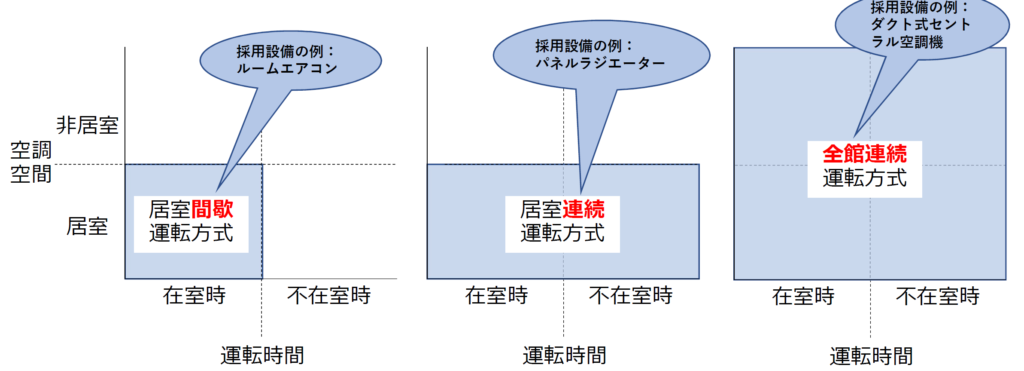

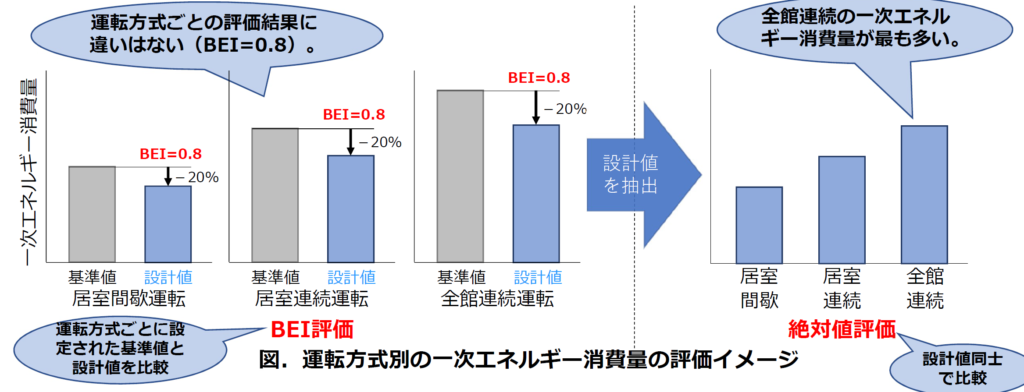

現在は、3種類のパターンから一つ選んで計算します。

①昔ながらの人がいるだけの部屋を人がいるときだけ冷暖房する居室間歇(かんけつ)運転方式

②人がいる部屋をずっと冷暖房する運転方式 居室連続運転

③家中すべてのお部屋をずっと冷暖房する方式 全館連続運転

これたのどれかに当てはめてエネルギーを計算していました。

ほとんどの場合、①番の居室間歇運転でしょう。

リビングにエアコンを付け暑いときだけエアコンを付ける 寒いときだけエアコンを付けるという生活ではないでしょうか?

寝室や子供部屋もそうですね。

最近、エアコンは付けっぱなしの方が経済的なんて言う話もあり、リビングだけは②のずっと付けっぱなしと言う人も増えてきたかもしれません。

省エネ性は解らないBEI評価。

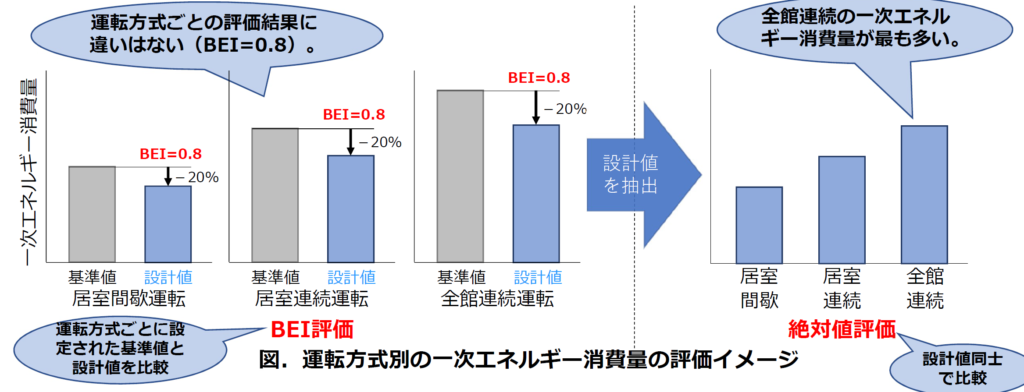

省エネ性能は普通に作ったときの消費エネルギーと実際に作ったときの家の消費エネルギーを比較します。

比較する対象は同じ運転モードの時なので、元々の絶対値が違います。ただ削減の割合を見ているだけです。

出展 令和3年度建築基準整備促進事業(E16)

出展 令和3年度建築基準整備促進事業(E16)

成果報告会資料居室間歇運転ではリビングを人がいるときだけしか冷暖房しませんから、元々の消費エネルギーも少ないですし削減量も少なめです。

ですが全館連続運転は元々の消費エネルギーが多いので削減量も大きくなります。

しかし変ですね。 省エネのための削減量を見ているのに 実際に使うエネルギー量は全館連続運転の方法が一番多くなります。

高断熱化や住まい方で当てはまらなくなっている

当社のような高性能な住宅の場合、全く当てはまらなくなってきます。

エアコンを1台リビングに付ければ家中暖かくなってしまうからです。

エアコンをリビングに一台ですから基準となる普通の住宅は居室間歇運転方式です。

しかし、エアコンを付けると家中暖まってしまう全館暖房。

さらに、人がいるとき付けたりいなくなったら止める 間歇(かんけつ)運転 ずっと付けっぱなしの 連続運転 というのとも違います。 例えば暖房なら 朝だけしか付けなくても暖かいという人も多いですから 人がいるとかいないとか言うのとも違いますし、連続で付けている用でほとんど止まっていますからそれも当てはまりません。この場合は朝だけ運転 寒いときの成り行き運転です。

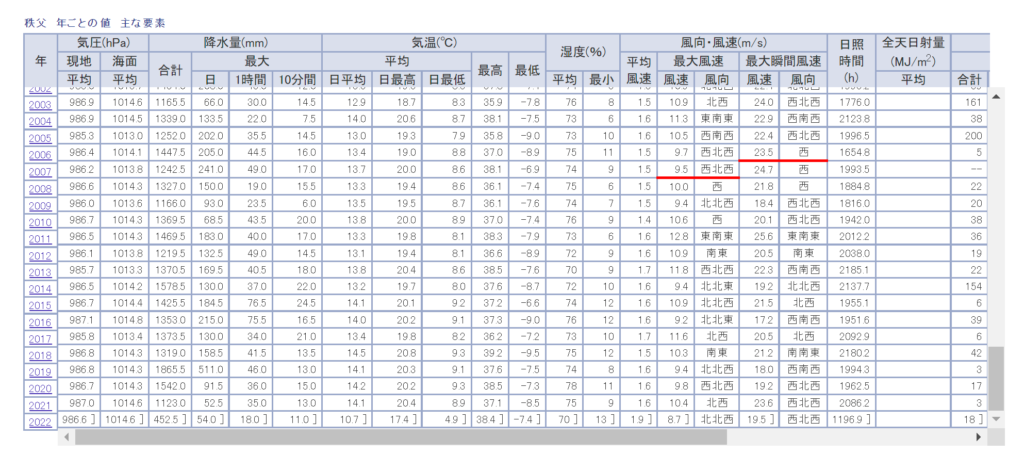

昨年の実態調査結果

出展 令和3年度建築基準整備促進事業(E16)

出展 令和3年度建築基準整備促進事業(E16)

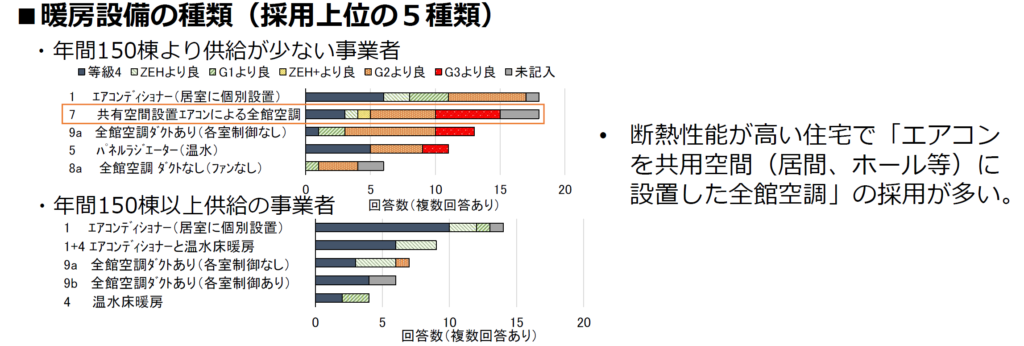

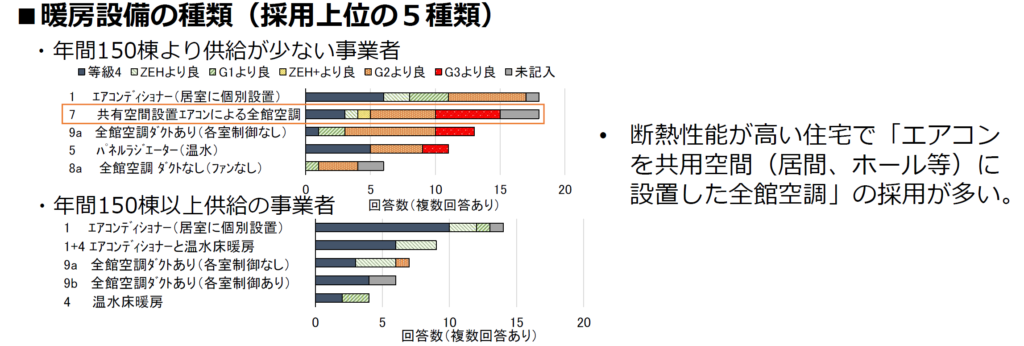

成果報告会資料この会議のメンバーは 学者さん ハウスメーカー研究所 そして私のような先進的な工務店

ですのでアンケート結果も少しゆがんでいそうです。

上が私たちが提供したデーター したが主にハウスメーカーのデーターです。

私たちのデーターの一部はパッシブハウスジャパンのメンバーに依頼しましたので性能が高い住宅が多いですね。

ハウスメーカーは等級4良くてZEH(UA0.5位の断熱)レベルです。

上のグラフで解るのが 性能が高い住宅(G3)では居室に個別のエアコンが全くないと言うことです。

すべて全館連続運転方式で計算すれば?

委員会で私は 複雑な計算方式をやめて 家全体を冷暖房してどこでもいつでも快適にするためのエネルギーを計算したらどうかと言うことを提案しています。私だけです。

今後高性能化は進みますし、レベルの低い住宅に住んでいる人でも、エアコンを付けっぱなしにする人も増えているからです。

省エネルギーのために住宅の性能評価が目的ですから、家の全体の性能を把握できれば良くて運転の方法の違いでのエネルギー消費量の差は考えなくて良いと思います。

昨日の会議でも 「高橋さんの言うのは理想論で現状とかけ離れている。」と言われてしまいました。現状はハウスメーカーの作っている等級4 ZEHレベルの家がターゲットのようで、その家のエネルギーを計算するためのようです。

欧米や中国ではすでにパッシブハウスの考え方が取り入れられ全館いつでも快適な温度でエネルギーを計算しています。

ちょっと残念ですね。

先の情報提供者として。

私のことは先生方も解っていはず。それでも呼ばれていると言うことは、その先も見据えていると言うこと。

変わり者、かけ離れた異端児 ではなく 先駆者 先駆けみたいな役割を求められているのかも。

あまり極論を言わずに様子を見ながら、10年後は普通になるかもしれない、これからの住宅の情報を伝えていきたいと思います。