この記事をAI(Gemini)で要約してみました。

この記事では、家を建てたりリフォームしたりする際に人気の「ウォークインクローゼット」について、実際に使った人から後悔の声が多い理由をまとめています。

主な後悔の理由:

- 湿気とカビの問題: 窓がないことが多く空気がこもりやすいため、カビが発生しやすい。特に北側に配置すると結露がひどくなる。

- 動線の悪さ: 出入り口が一つしかないタイプだと、奥の物が取り出しにくく、結局デッドスペースになりがち。

- 収納効率の悪さ: 広い空間に見えるが、人が通るスペースが必要なため、同じ面積の通常のクローゼットよりも収納量が少ないことがある。

快適に使うための改善策として、設計段階で窓や出入口を2方向にすること(ウォークスルー型)、またDIYとしてすのこや除湿機、吸湿剤を活用するなどの方法が紹介されています。

ウォークインクローゼットは憧れの空間ではあるものの、上記の落とし穴を理解した上で、事前に計画を立てることが重要だと結論づけています。

ここから私の見解

湿気とカビの問題について

ウォークインクローゼットは窓がないことが多く湿気がこもりやすい。と言っています。

ひどいがそうですね。Geminiに湿気のこもるウォーくんクローゼットと行ったらこんな画像を生成しました。

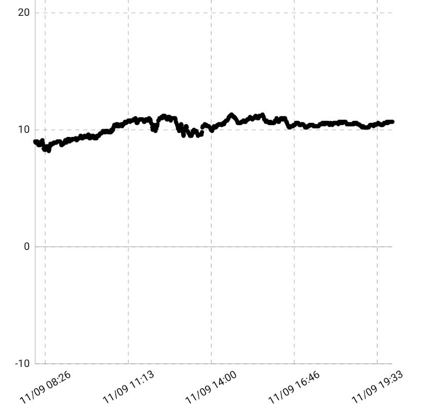

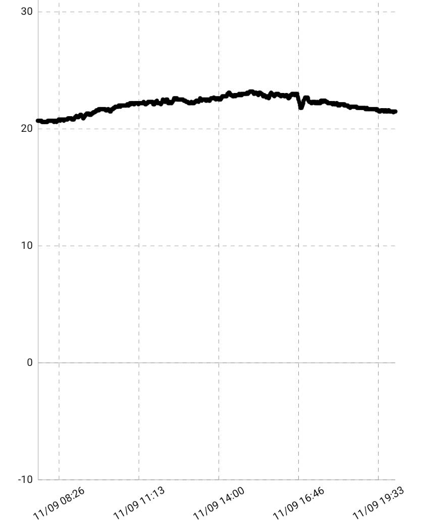

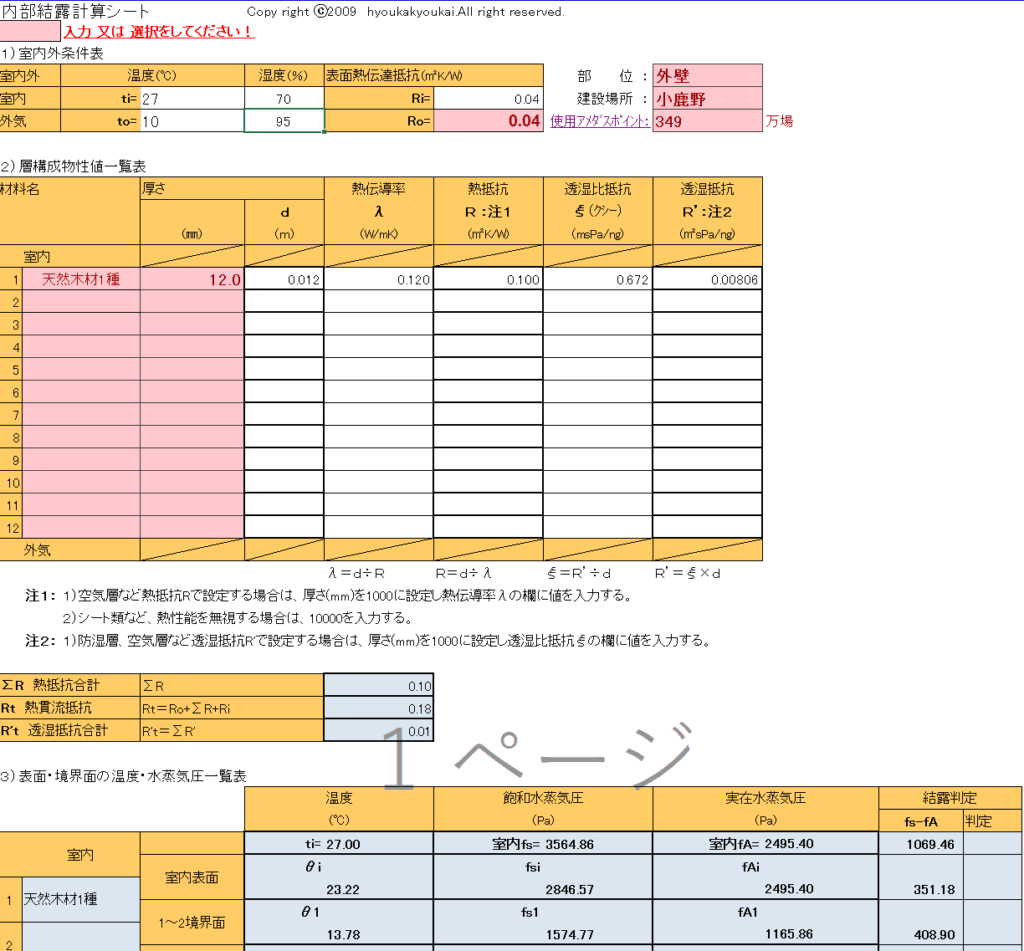

まず湿気がこもりやすいというのは窓のあるなしではありません。冬場での多くの原因は、生活する上で発生した室内の水分がクローゼットに行き、クローゼットが寒いので湿気がこもり結露しやすい状態になるということです。

北側に配置すると結露がひどくなるというのもこの現象を表してますね。北側の方が寒いからです。

一方夏場は、日中窓を開けるととの湿った空気が大量に入ってきてしまい、それが衣類に蓄積されてしまうという現象も起こります。

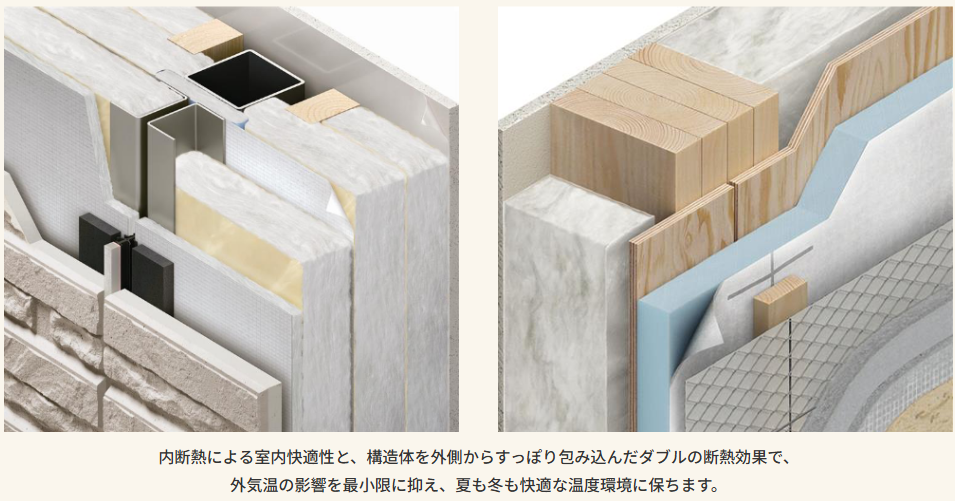

しかしこれらは低断熱、低気密の住宅での話です。

高性能住宅では安心。カビは生えにくい。

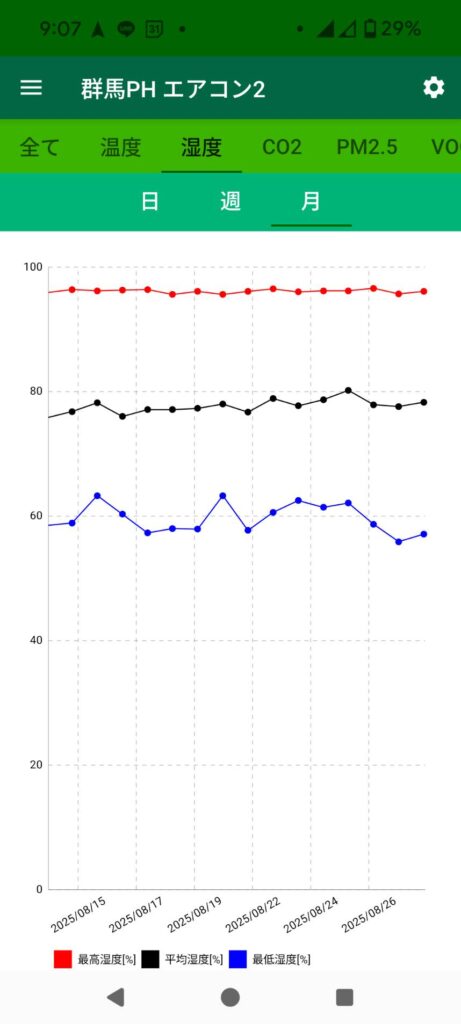

当社が作っているような高性能住宅ではほとんど心配がありません。

室内の温湿度が、ほぼ一定になるからです。

リビングでもトイレでも1階でも2階でもそれほど温度の変化はありません。

ですから閉じられたウォークインクローゼットであってもそんなに寒くなることはないのです。

ですからカビが生えるような状況というのは見受けられません。

計画換気も上手く働いていますから安心ですね。外の湿気をそのまま入れない 第一種全熱交換換気扇がここでも役立ちますね。

それでも給気口、排気口の位置には注意してください。

ウォークインクローゼットに窓が必要?

この取り上げた記事では、ウォークインクローゼットに窓をつけた方がいいと書いてありました。

通風のための窓は、熱や湿気のコントロールの面から考えると、超高性能住宅ではそれほど意味がありません。

ですが確かに窓があると明るくなっていいですね。気持ちいいです。

日中服を出し入れするようなことが頻繁にあるなら窓をつけることもいいと思います。

夜間など暗い時に行くの出し入れをするお家でしたら電気に頼らざるを得ませんから、必ずしも窓は必要ないですね。

窓があると熱が逃げたり入ってきたりしやすくなります。冬場だとそれだけで寒くなりますし、夏場西日が当たるような場所だととても暑くなってしまいます。

窓があることによる冬場の暖房費の増加、、夏場の冷房の増加と照明代金を詳細に計算してみると、超高気密高断熱住宅で樹脂サッシのトリプルガラスを使ったとしても、照明代金の方が安く済むことが分かっています。

それでは私はどんな時にウォークインクローゼットに窓をつけているのでしょうか?

湿気やエネルギーの面では窓がない方がいいことが分かっています。それでも窓をつけることがあります。

それは外観から見てそこに窓があった方がきれいに見える場合。外観デザインの問題ですね。

それとそのウォークインクローゼットが暗い廊下などに面していてその廊下を明るくしたい場合。

廊下でなくても併設されるスペースが少しでも明るくなると良いと思った時です。

もちろん、お施主様が明るいウォークインクローゼットを希望される場合には、積極的に窓をつけることもあります。その場合にはその窓が熱的に影響がないように、ウォークインクローゼットの配置には気を使います。

入り口一つは動線が悪い?本当?

この記事の見解では、入り口が一つで行き止まりのウォークインクローゼットは動線が悪いと書いてありました。奥のものが取り出しにくい。スペースになりがちとのことです。

この内容に関しては、正しくもあり、正しくないと判断できるようなことではないですね。

ウォークインクローゼットに近接された部屋がどういう部屋かでかなり変わりますしライフスタイルでも大きく変わります。

日常的な衣服で毎日出し入れが頻繁で家族皆で使うファミリークローゼットのようなものなら、皆がいるリビング方向からも、脱衣所、ランドリースペース、洗面コーナーからもアクセスできるととても便利そうです。

ですが、どちらからも近い位置なら行き止まりでも大して便利さは変わりません。

2方向からの出入りを優先するあまりに、ウォークインクローゼットが狭くなったり、ランドリースペースが狭くなったりしては本末転倒です。ものがあふれたり、逆に洗濯動線が長くなってしまうこともあるでしょう。

実際の生活で何が本当に大切なのか,よく考え判断することが大切ですね。

2方向の出入りが大切なのか?収納たっぷりのウォークインクローゼットか?毎日の洗濯動線か?

行き止まりのウォークインクローゼットはデッドスペースが増える?本当でしょうか?

これは原因が棚の配置や、広さに起因していそうですね。

確かに通り抜けられれば、通路の片側、もしくは両側に服を掛けたり棚を付けたりしかできませんから、通路デッドスペースがないと言えます。

一方、行き止まりのウォークインクローゼットは一番突き当たりにものを置いてしまうことができます。

ものがあるとそれが邪魔でデッドスペースができてしまいますね。

この突き当たりにものを置く行為が、デッドスペースをつくってしまっているのです。

ものを置かなければデッドスペースになりませんね。一時的にものが置けるスペース。どかせばデッドスペースも使えるなら便利という風にも考えられます。

効率ばかりでなく広めのウォークインクロゼットでゆっくりおしゃれを楽しむ洋服選びも素敵ですね。

突き当たりの壁に小物入れのニッチを付けるとか、カガミを付けるとか?自分の好きなアイテムで飾るとか皆さん工夫しています。華やかなアクセントクロスにされる方もおおいです。

むしろ上手に利用してみてはいかがでしょうか?

ウォークインクローゼットは収納効率が悪い?

ウォークインクローゼットは内部に通路部分が必要なために、収納効率が悪いとかいてありました。

確かにそういう面もあるかも知れません。例えば寝室に壁が一面あるならわざわざ、部屋としてのウォークインクローゼットをとらなくても、壁一面の折り戸でも付いた、クローゼットの方が無駄は少ないかも知れません。

しかし、寝室のベッドや机、家具の配置なども検討する必要があります。そのクローゼットの前にはやはり通路分のスペースを空けておく必要がありますね。

それと間取りとの関係も大きいです。ちょうど2畳や3畳などのまとまったスペースがとれる場合にはウォークインクローゼットが良いでしょう。長細くしかとれない場合は、廊下などの面に面したクローゼットが便利そうです。

「収納効率が悪いとネットで見たから、ウォークインクローゼットはつくらないでくれ」と設計士に行ってしまうと、まどりの制約が大きくなります。ウォークインクローゼットの方が便利で作りやすい間取りなのにわざわざ他の部分の使いやすさを犠牲にしてでも、壁に面したクローゼットをつくる努力をしてしまいますよ。

収納が多めが良いとか、服が多いとかそういうリクエストは積極的に伝えるべきですが、間取り作りの制約が多くなるようなことで、あまり根拠のないことは言わない法が良いかもしれませんね。でも気になるなら、積極的に質問してみてプロの意見を聞いて考えるのが良いですね。

住宅のプロは知識が豊富ですし、様々な人の建物を作ってきました。そしてその後も見ています。プロの知識を上手く引き出させられるかが重要ですね。あまり要望ばかりだと、プロの技術や知識を取り入れられる余地がなくなってしまうので要注意です。

最後に改善方法

ウォークインクローゼットに除湿機、サーキュレーター、済みなどの吸着剤をおくとよいとかいてありました。

残念なレベルのおうちでは仕方ないのかも知れません。

でもそういったものを置かなくて済むレベルのおうち作りが必要です。

カビの原因は熱湿気。

使いにくさの原因は動線、間取り

きちんと考えて家づくりをすれば問題ないことばかりです。