近年、SNSを中心に「家事を楽にする神アイテム」として絶大な人気を誇るリンナイのガス衣類乾燥機**「乾太(かんた)くん」。

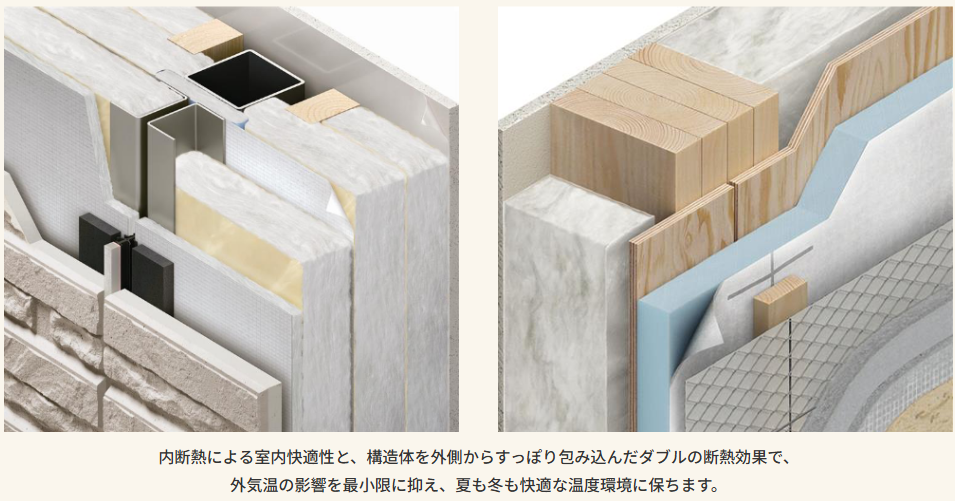

その乾燥スピードと仕上がりは確かに魅力的です。しかし、私が設計するような超省エネ住宅、そしてC値=0.1レベルの「超高気密・高断熱住宅」**においては、安易な導入は「住宅性能の崩壊」を招きかねない諸刃の剣となります。

これは、パッシブハウスの認定を通しにくい(認定された物件が確認できない)ことでもわかると思います。

今回は、住宅エネルギーの専門家として、また設計のプロとしての私見を詳しく解説します。

1. 「負圧」が引き起こす物理的な限界

C値0.1という数値は、家全体に1枚分程度の隙間しかないことを意味します。そこに、毎時約100立方メートルの空気を強制排出する乾太くんを動かしたらどうなるか。

これはトイレなどから排気する5倍程度の換気量にあたります。

- 玄関ドアが開きにくくなる: 室内が猛烈な負圧になり、子供や高齢者はドアを開けられないほどの重圧がかかります。

- 排水口の異臭: 隙間がないため、空気を求めて排水トラップから封水を吸い上げようとし、「ポコポコ」という音と共に下水の臭気が室内に逆流します。

- 換気システムの機能不全: 第一種換気システムなどの精密な空気の流れが完全に無視され、計画換気が破綻します。

これらは、超高性能住宅が前提としている「制御された空気環境」を真っ向から否定する事態です。第一種換気ならまだしも第三種換気で高気密が本当に実現できている住宅なら排気口として考えられているトイレの換気扇からの逆流も考えられるレベルかもしれません。

この内容に関しては、機器スペックやほかの信頼できる建築士の記事を頼りにしており、実際に私が確かめていませんのでご承知ください。

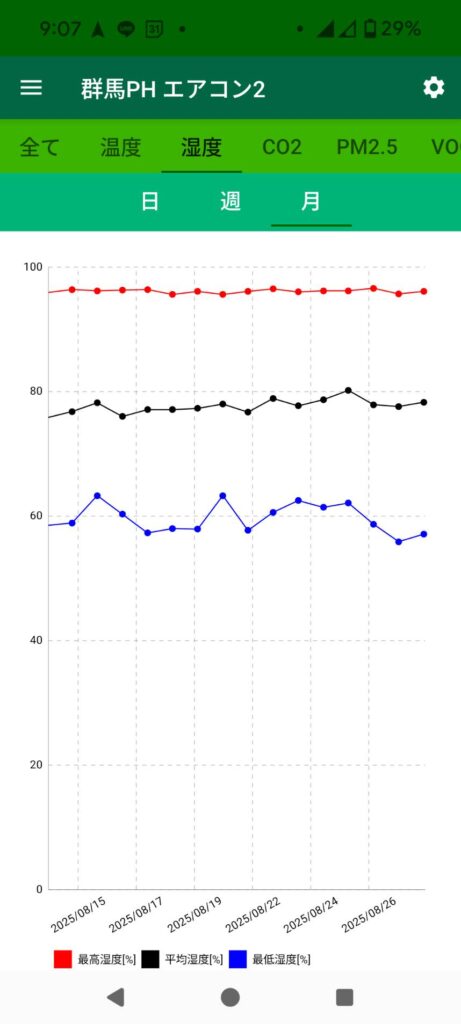

2. 夏季の「除湿負荷」という見えない爆弾

超省エネ住宅が最もエネルギーを使うのは、実は「冷房」よりも「除湿」です。

乾太くんが排気する100立方メートルの空気の代わりに、外から同量の「高温多湿な空気」が入り込みます。

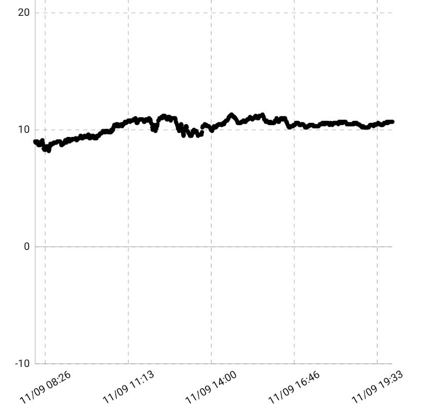

- 夏季のシミュレーション:日本の夏、外気(35℃/70%)の空気を1時間取り込むと、室内には約1.4kgもの水蒸気が強制的に運び込まれます。

せっかく24時間エアコンで維持している「サラサラした快適な室内」は、乾太くんを回した瞬間に湿度が急上昇し、エアコンは除湿(潜熱処理)のために過剰な電力を消費することになります。これは、エネルギー工学の観点からは非常に非効率な挙動です。

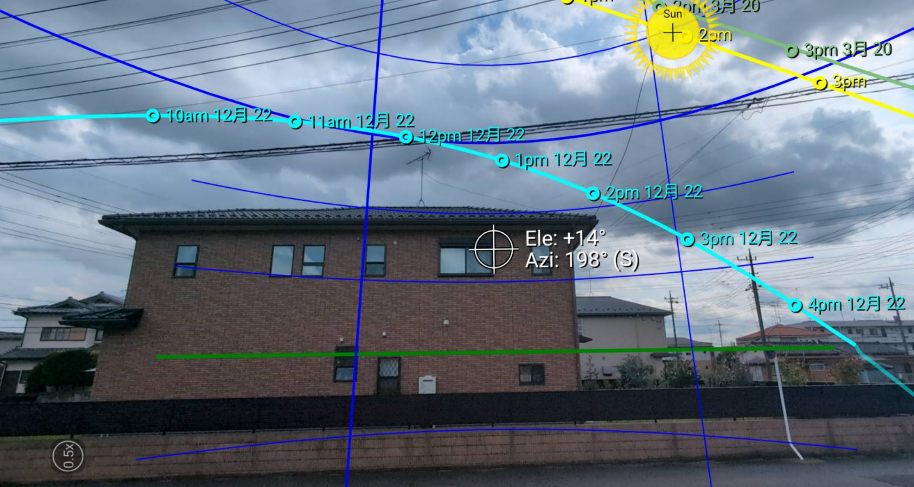

さらには、燃焼ガス排気のための煙突も熱効率を下げます。

使っていないときには外の冷たい空気が煙突内に充満しています。煙突は外とつながっていますのでとても大きな熱橋となります。

この試算は難しいので割愛しますがとても注意が必要です。

3. プロパンガス(LPG)運用における衝撃のコスト格差

家計への影響も無視できません。特にプロパンガス地域で、太陽光発電を搭載した住宅の場合、その差は絶望的です。

近年のエネルギー高騰のさなか過去の記事では参考にならないと感じましたので資産のし直しをしてみます。ガス衣類乾燥機に関してはメーカーカタログやメーカーホームページからの情報です。電気衣類乾燥機に関しては当社でたくさんのデーターがありますので信頼性は高いです。。

カタログなどでは燃料費の高いプロパンガスでの試算はあまり触れられず、都市ガスでの試算が多く見受けられます。

そしてプロパンガスには月に2000円程度の基本料金もかかります。

もし、家事ラク、時短のためにガスコンロではなくIHクッキングヒータを使い、高熱費削減のためにガス給湯器ではなく、石油給湯器やエコキュートを利用する場合には。ガス衣類乾燥機だけのためにガス契約の基本料金がかかります。一日に1回利用すると考えると、基本料金の負担は1回あたり67円もかかることになるのです。

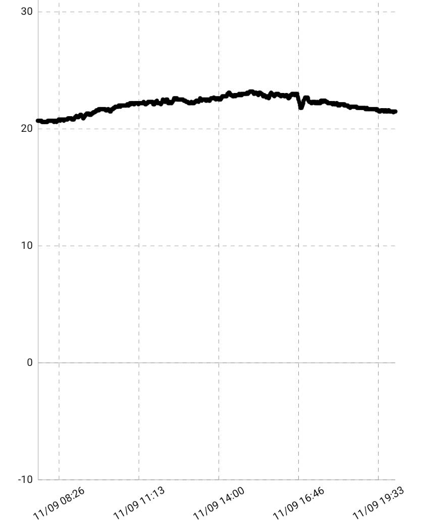

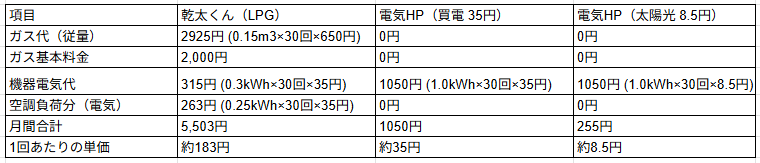

1回あたりの乾燥コストを、前述した空調リカバリー代を含めて試算するとこうなります。

ガスはメーカーが言っている内容にほぼ近く甘めに、電気は実測をもとなので厳しめになっているかもしれません。

基本料金を含めた、1ヶ月(30日)あたりのトータルコストです。

一日当たり比較でもこんな感じ。

| 項目 | 乾太くん(LPG) | 電気ヒートポンプ(太陽光利用) |

| 燃料・エネルギー代 | 約183円/回(基本料金込) | 約8.5円/回太陽光発電売電分 |

その差、約22倍。

年間で見れば6万円以上の差が出ます。「時短」という付加価値に対し、このコスト差と住宅性能へのダメージを許容できるか、慎重に考える必要があります。

この試算は、信頼性を高めるため、メーカーホームページから情報を集めたりAIを使い試算しています。私の試算となります。

ほかのホームページの情報と比較してほぼ間違いないと考えています。

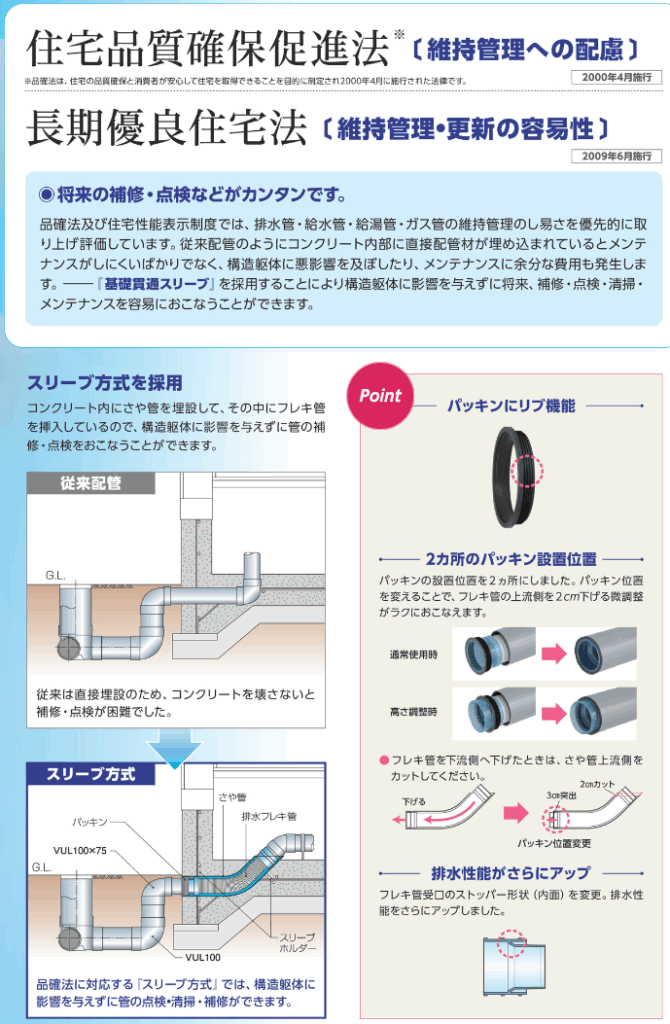

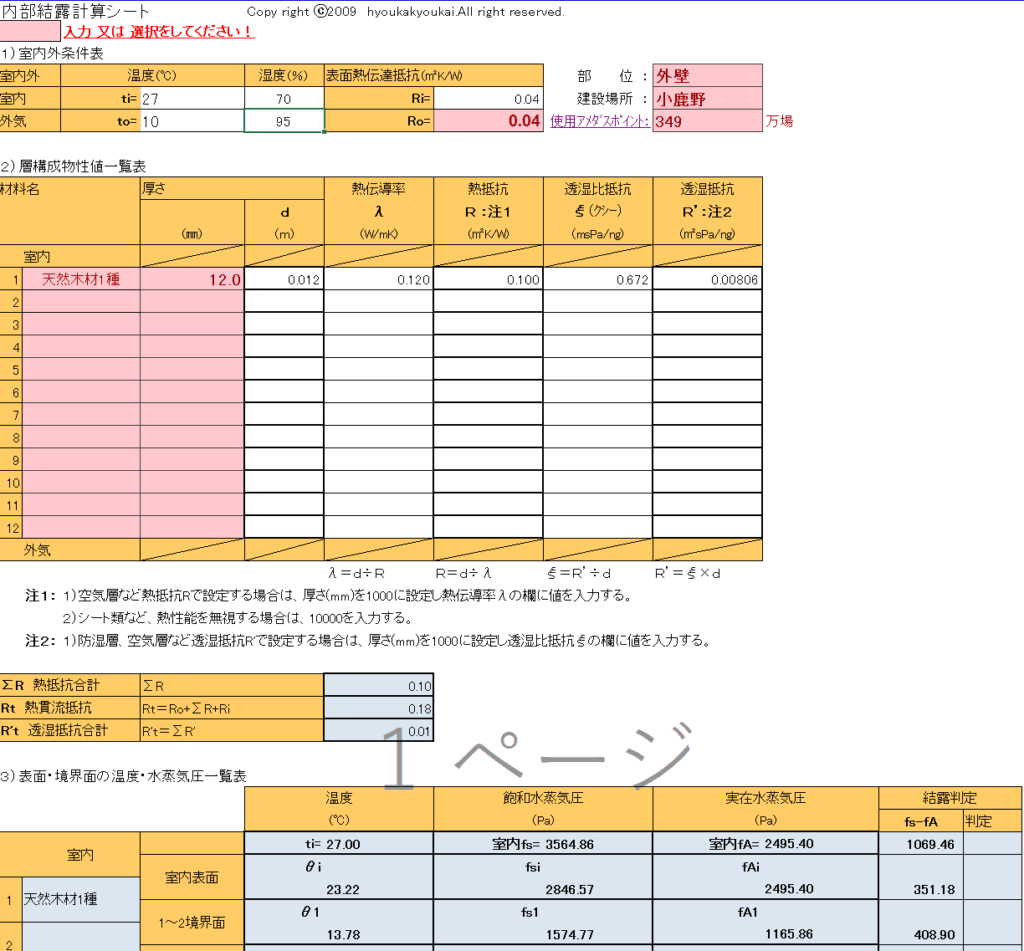

4. 住宅の寿命を左右する「壁内結露」のリスク

C値0.1の住宅でも、コンセントボックスや配管周りにわずかな隙間は存在します。強力な負圧がかかると、そこから湿った外気が「壁の内部」を通って室内に吸い込まれます。

近年注目される夏型結露。

これは夏場に、高温多湿の外気が壁体内に侵入し冷やされた室内の壁などでける炉を起こす現象です。熟練した職人を抱える当社といえども外気の侵入をゼロにすることはできません。どこかに必ず侵入してしまうリスクがあります。高気密高断熱住宅ならほとんど隙間がないですから、その欠点に集中してしまう可能性があります。室内を極端な負圧状態にしてしまうことは本当に怖いことです。

**構造材を腐らせる原因(壁内結露)**になるリスクを孕んでいます。

「便利だから」という理由だけで、数千万円かけて建てた高性能住宅の寿命を縮めては本末転倒です。

建築士としての結論:どうすべきか?

それでも、乾太くんの「あの仕上がり」を諦めきれない方へ。私は以下の2つの選択肢を提示します。

① 合理的な選択:最新の「ヒートポンプ式」ドラム機

今のヒートポンプ式は、かつての電気式とは別物です。

- 気密を破らない: 機内で湿気を回収するため、排気口が不要。

- 太陽光と相性抜群: 買電35円ではなく、売電分8.5円の自家消費で動かせばコストは微々たるものです。

- 衣類に優しい: 低温除湿なので、お気に入りの服も傷みにくい。

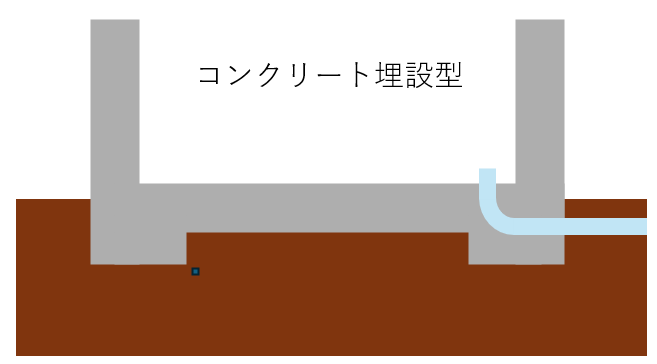

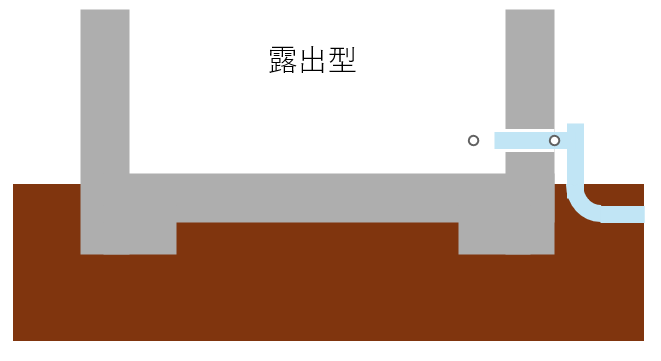

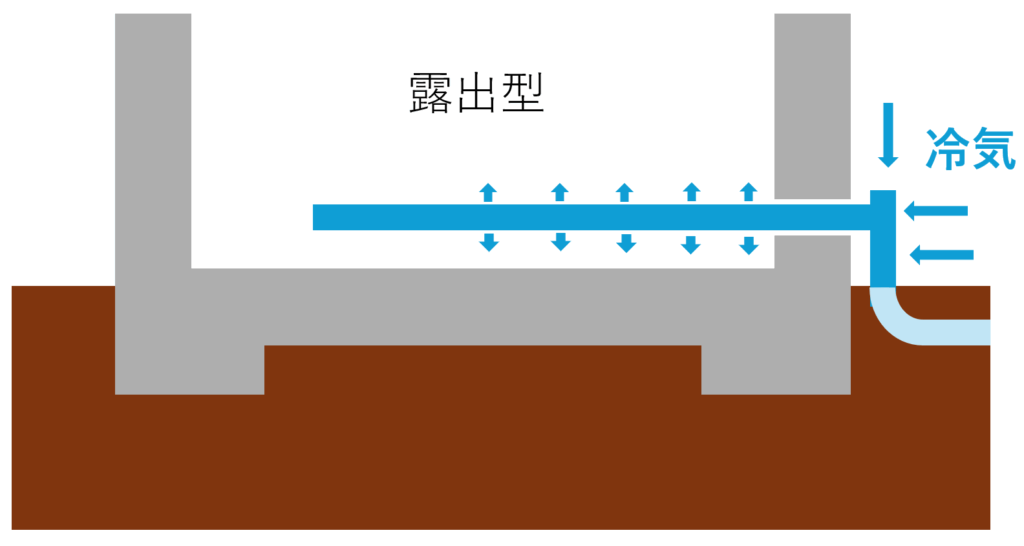

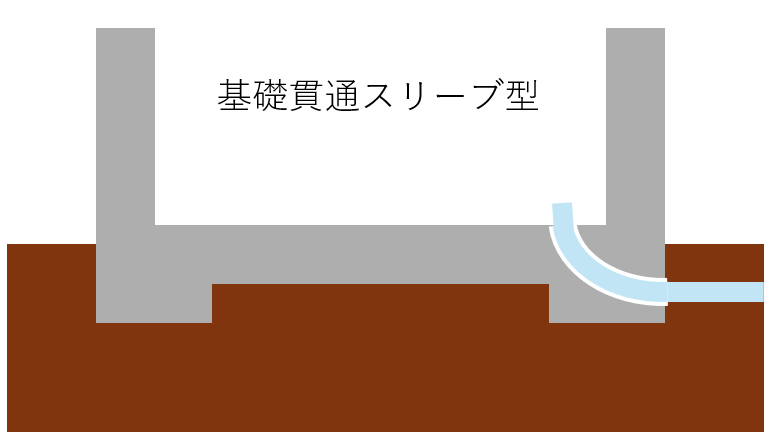

② 乾太くんを強行する場合:ランドリールームの「半隔離」

どうしても導入するなら、脱衣所・ランドリールームを居室から完全に切り離し、「半外部」として扱う設計が必要かもしれません。

- 他室と仕切る。

- 乾太くん専用の「連動電動給気シャッター」を設置し、その部屋だけで空気の流れを完結させる。

- 排気口の熱橋処理をする。

高性能住宅なので少し注意が必要です。

最後に

家づくりは、何かを得れば何かを失うトレードオフの連続です。

しかし、C値0.1を達成するほどの情熱がある施主様には、ぜひ**「エネルギーの質」**にもこだわっていただきたい。

「爆速乾燥」という1時間の快楽のために、24時間の快適性と30年の資産価値を犠牲にしていないか。設計図を確定させる前に、今一度立ち止まって考えてみてください。

SNSの表面上の投稿だけではなく、思慮深く判断していただけるとよいと思います。

一級建築士・パッシブハウスジャパン理事

高橋慎吾

追伸

様々な理由でガス衣類乾燥機をお勧めできないことを書いてしまいました。

ガス乾燥機ファンのかたごめんなさい。ガス衣類乾燥機を全否定しているわけではありません。

当社は快適性、省エネ、長持ちを考えた家づくりをしていますので、その観点からはこのような意見となってしまいます。

それでも早く乾かしたいという人もたくさんいらっしゃると思います。

ガス衣類乾燥機をどうしても使いたいという方もいらっしゃると思います。

その場合には設置もできますので事前にご相談ください。

お客様の住まい方を最優先いたします。

建築工事が進んでからの設置は、当社のような高性能住宅だと性能の確保ができなくなってしまいます。

早めのご連絡をお願いします。

エネルギーのことを考えれば洗濯物は外干しがいいのですが、時間も大切なので、衣類乾燥機についてのブログを住宅の性能にこだわる一級建築士目線から書いてみました。

お気に障った方、申し訳ございません。(笑)