PHIUS パッシブハウス認定 取得

現在、建築中の物件で PHIUS と言う団体の パッシブハウスのデザイン認定を受けました。

この認定は、この仕様できちんと作ればパッシブハウスになりますとお墨付きを貰ったということです。

この後はきちんと工事を進め、本認定を取得します。

データーベースはこちら

PHIUSとは

パッシブハウス基準と言えばドイツが発祥です。すでに30年経ちます。

そして現在では、世界中多くの国で、この基準が標準的なものとして利用されています。

一方、PHIUSはアメリカの団体です。

アメリカでは、アラスカのように限りなく寒い地域もありますし、フロリダのように これ以上無いというような高温多湿の地域があります。

パッシブハウスが始まり、多くの建築が立ち始めたときに、このような超寒冷地や常に高温多湿の地域に、パッシブハウス基準がなじまないことから、アメリカでパッシブハウス建築を試みる人たちが、パッシブハウス基準を見なおすために作った団体がPHIUSです。

現在では、とても大きな組織になり、アメリカ全体の基準の一つとして利用されるまでになってきました。

世界中でもたくさんのPHIUS認定のパッシブハウスが増えています。

とても緻密ですが、合理的でも有り、とても良い基準です。

現在では 本家PHI(パッシブハウス研究所)の基準も 超寒冷地や 沖縄のような高温多湿の地域にも、上手く合うようにカスタマイズされています。このように世界基準は、世界中の事例を集めながら、常にブラッシュアップされています。

「パッシブハウス基準はドイツの基準だから日本の住宅には合わない」と言っている人がいたら、遠慮無く笑い飛ばすか、無視ししていただいて良いと思います。

そういう人とお話ししても時間の無駄です。

私は、話を聞きながら相づちは打ちますが、左の耳から右の耳へと素通りさせてます。(笑)

本当に、世界のスピードは速いです。日本大丈夫なのでしょうか?

PHIUSでも認定を受ける理由

当社では普段は ドイツ発祥の世界基準であるパッシブハウス基準で家づくりをしていましたが、さらに良い家を作るために、多方面から検証しようと思いました。

見落としもあるかも知れません。

一つの側面から見て「良い家だ!」というのは片手落ちです。

日本の基準でも最高を目指し、より進んだ世界基準でも最高を目指します。

そのため最高の世界基準の一つであるPHIUSの知見も学びそれを家づくりに行かそうと思ったのです。

日本の基準 世界の基準

今回、PHIUSの認定をとるに当たり、約3年間勉強しました。4年だったかも?

そこで解ったことがあります。

建築でも日本の基準はガラパゴスと言うこと。

とても遅れていると言うこと。

PHI(パッシブハウス研究所)の計算手法も 国際基準であるISOのものがベースです。

PHIUSの基準も ISOがベースです。

ですから、計算の仕方などはほぼ変わりません。ほぼ建物の違いによるターゲットや計算ツールが違うだけです。

そのため、すんなり理解出来、計算結果もほとんど差がありません。

温熱設計に重要なところはきちんと抑えてあります。

しかし、日本の基準は、できない人のための基準となっています。

高断熱をきちんと作ることのできない業者のための基準です。

解りやすく、簡単に計算することを優先しすぎで、誤差だらけだったり、本質が全く解っていなくて、超高断熱住宅にとって意味の無い計算手法です。

レベルの低い住宅のために作られた基準のままなのです。

スマホのための基準ではなくガラケーのための基準みたいな感じです。

HEAT20 G3になったら 国際基準で計算しよう

日本でも高断熱化が進んでいます。今やG3も珍しくなくなってきました。

でも日本の計算手法は、G3レベルの建物ではあまり意味をなしません。

あまり考えていないG3の建物よりG2できちんと考えて建てた建物の方が省エネで温かいということは普通に起こります。

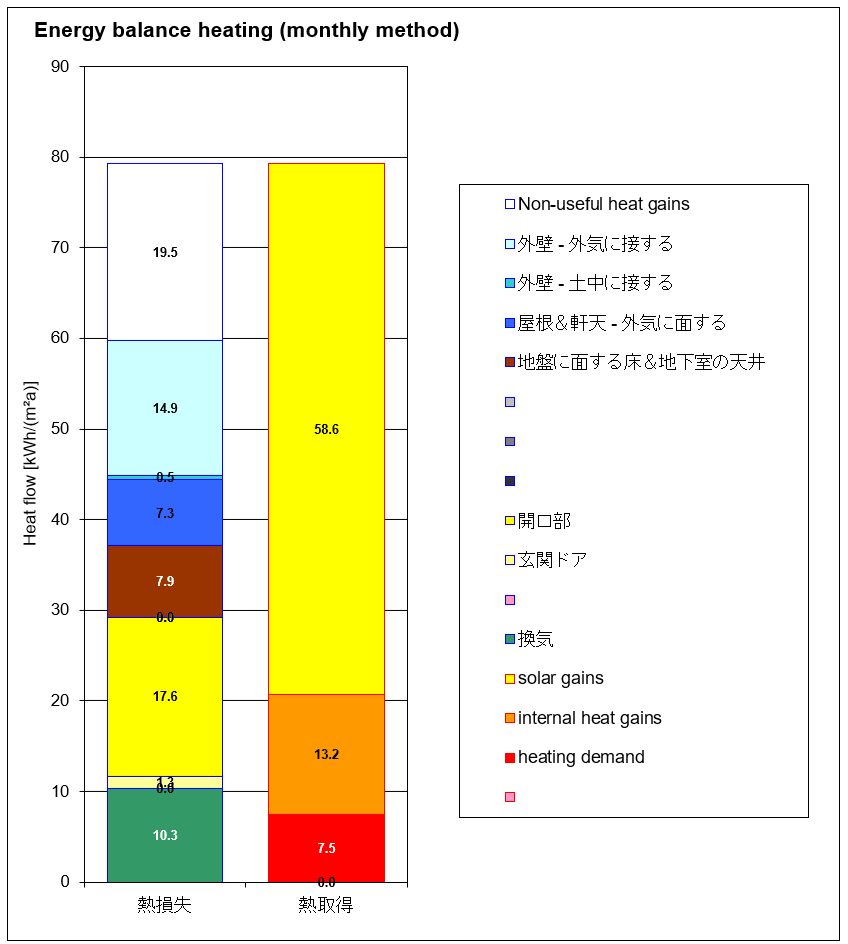

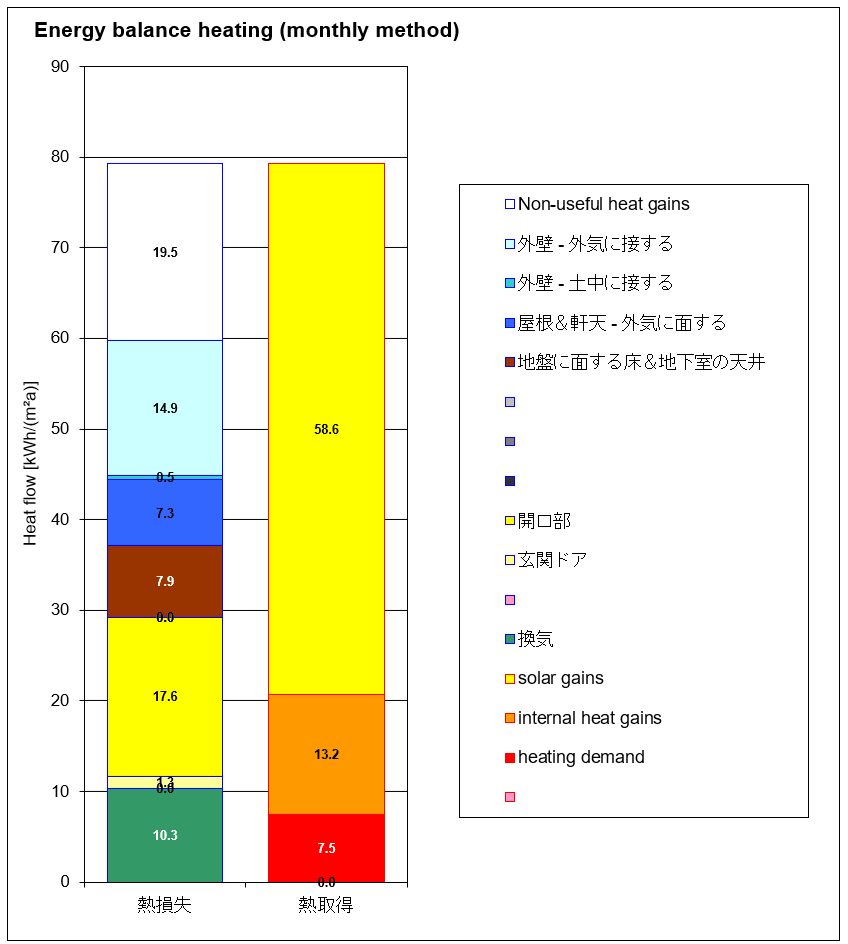

G3レベルの建物では、ダンネツされた部分から逃げる熱よりも、そのほかから逃げる熱の方が大きくなったり、日射熱取得の影響の方がよほど大きくなります。

それらの影響をきちんと計算しないとG3なのに残念な結果となってしまいます。

国際基準に沿った計算は大切です。

はじめの方で欠きましたが、日本は遅れてしまっています。

パッシブハウス基準はドイツの基準だから日本の基準で家造りした方が良いと本気で思っている人がまだいたら、とてもかわいそうですね。

そろそろガラケーからスマホに乗り換えた方が良いのではないかな?