最近は、YOUTUBEや SNS等で換気に関する様々な発信がされていて 迷っていませんか?いろいろたくさんあるのでたくさん見て比べてください。

今回は、簡単にかいつまんで説明します。

なぜ換気が必要なの 住宅は様々な建材から作られており、それらが発生する化学物質があります。

毒だらけ、臭い匂いのするおうちはいやですね。

換気なんていらないという人もいますけど、昔のような隙間だらけのおうちならいらないでしょうね。

これはとても重要な役割ですね。これに気がついていない実務者もいますから気をつけましょう。

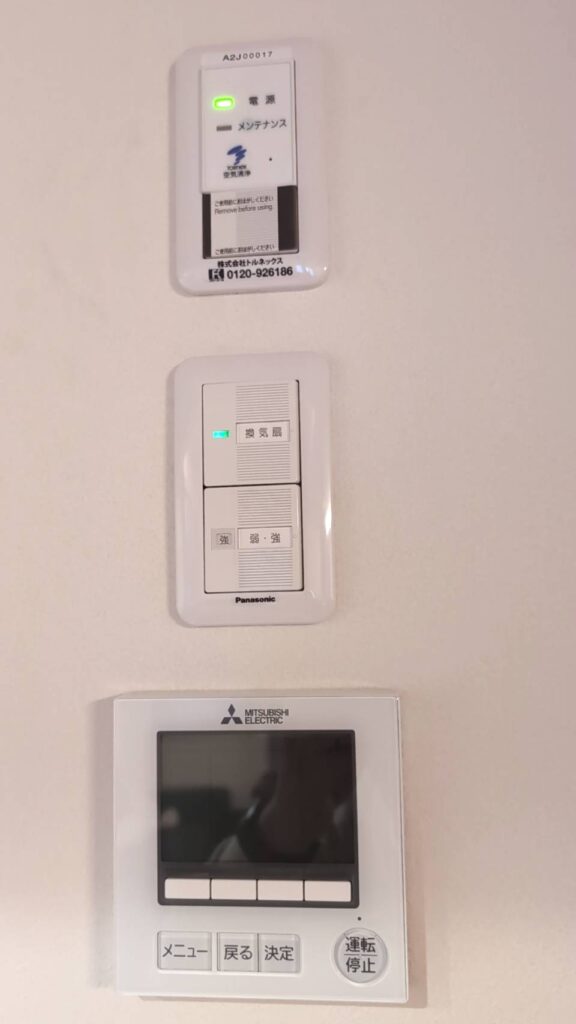

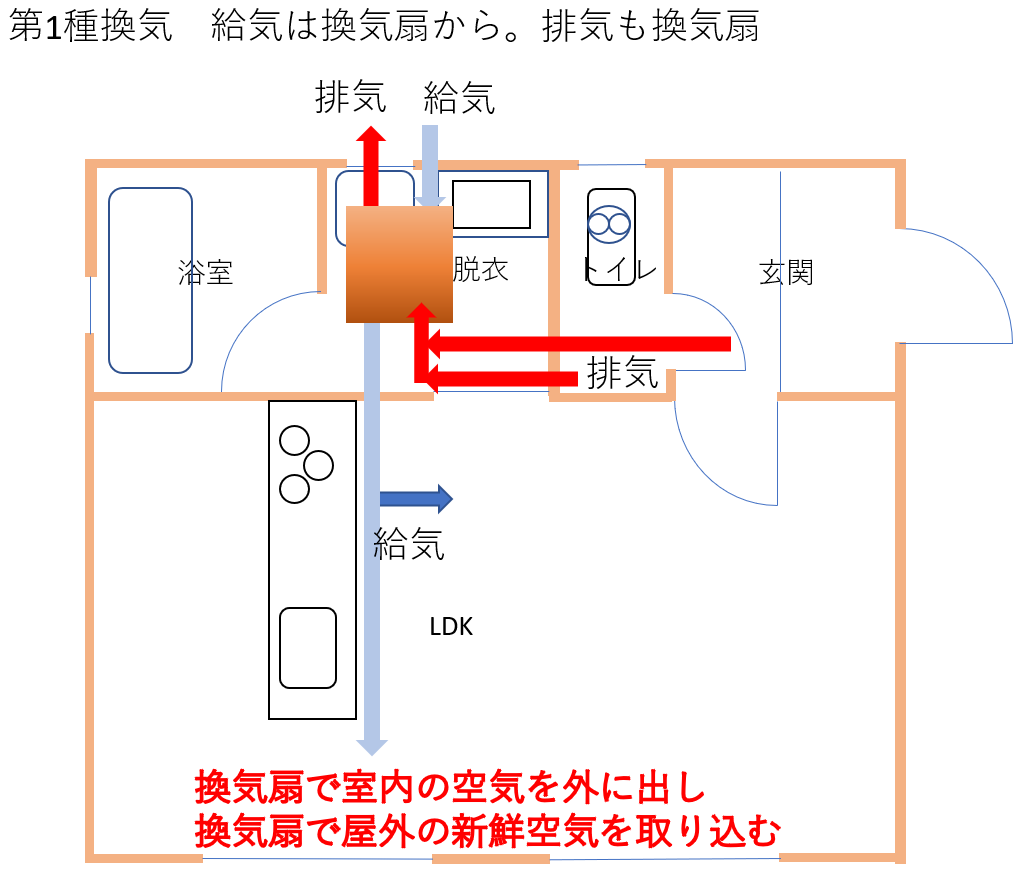

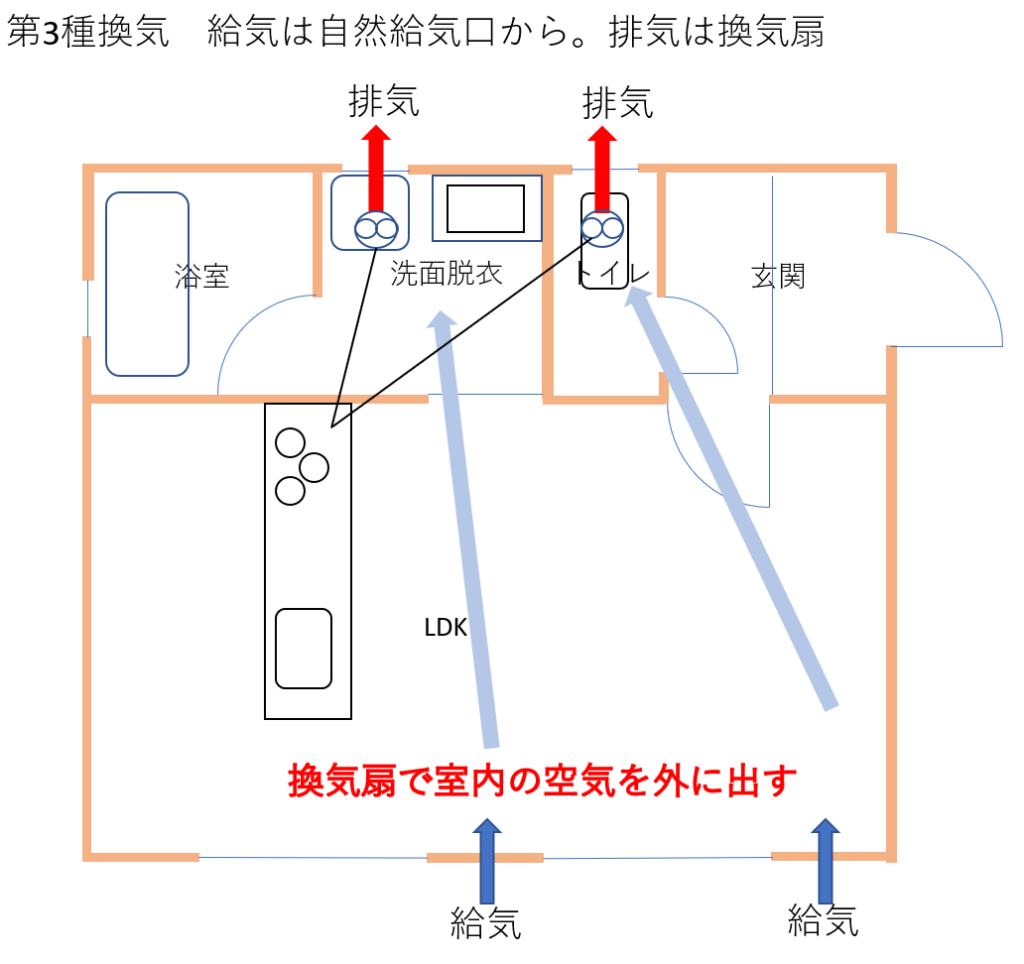

換気の種類 住宅では主に第1種熱交換換気と第3種換気が使われています。

第一種換気は 給気と排気 両方空気をFANの力で動かします。

第三種換気は 排気のみFANで動かし 給気口から自然に取り込む仕組みです。

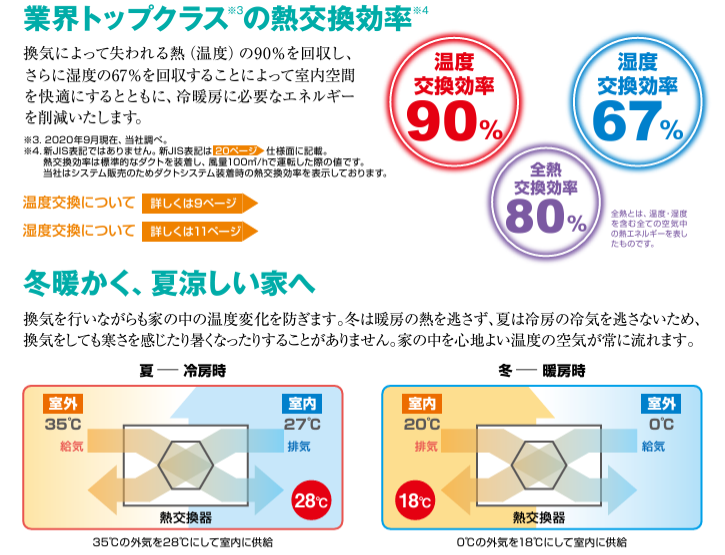

そしてもうひとつ、第一種換気でも 熱交換をするものを特に第一種熱交換換気と言います。

換気すると言うことは、冬にはせっかく暖めた空気をそとに捨ててしまうと言うことです。

出展:ローヤル電機ホームページ 暖めるのに、ヒーターなどがあるわけではありません。ただ、暖かい空気と冷たい空気をすれ違いさせるだけです。

すごいですね。魔法のような仕組みです。

第一種換気、第三種換気 どちらが良いの? それでは第一種換気と第三種換気どちらが良いのでしょうか?

その良い悪いは、考え方によって変わります。

考え方の違いによりどちらを選ぶか?

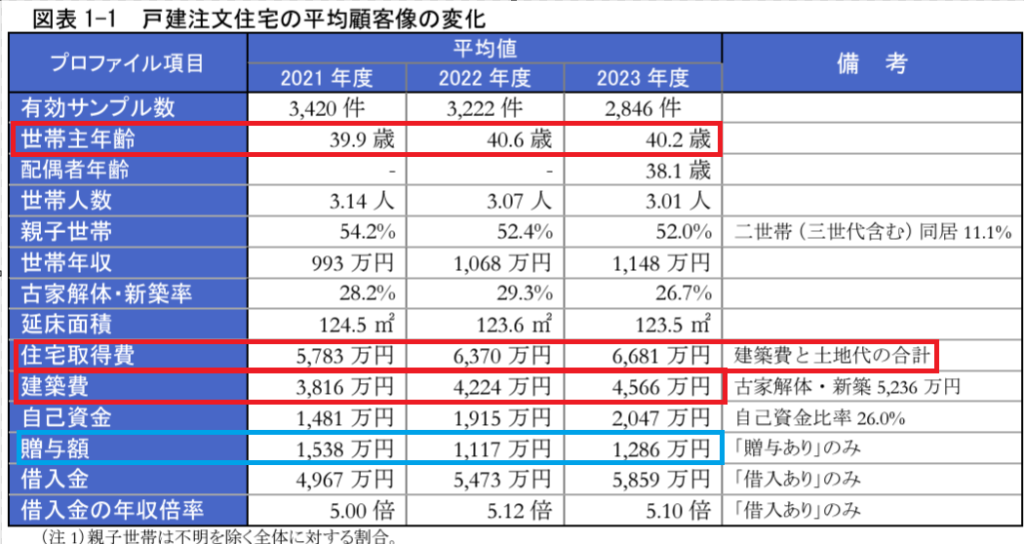

コストによる違い 建築時のコスト ますは イニシャルコスト

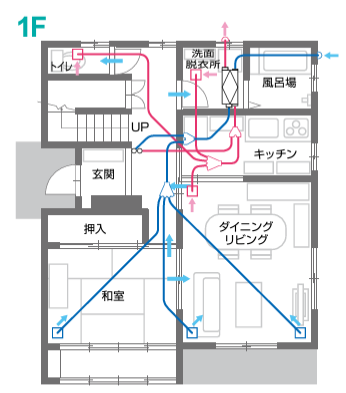

第一種換気は一般的に機械は一つで、給気口や排気口を各お部屋に設けダクトでつなぎます。

出展:ローヤル電機ホームページ 第一種換気は高額ですね。

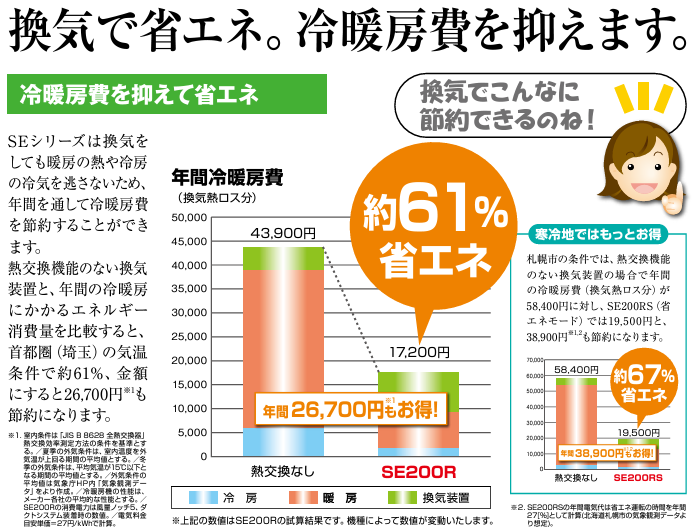

ランニングコスト 冷暖房エネルギー 第三種換気と比べて第一種熱交換換気は大幅に光熱費が変わります。

出展:ローヤル電機ホームページ これは、様々な条件を元に計算しているようです。参考程度に。

埼玉が例ですが、設備費が30万円違ったとしても12年で元が取れる計算です。

ランニングコスト メンテナンス。 メンテナンスも重要です。

まずは、日々のメンテナンス。

汚れたら清掃してください。

第三種換気のフィルターは それぞれの給気口に付いてます。

一方、第一種換気のフィルターは本体に大きなものが2つ。

洗うこともできるので毎年交換というわけではないですが、数年に一度交換した方が良さそうです。

そして、何年か判りませんが、機器の故障、交換も必要になると思います。

ダクト式の換気システムの場合、ダクトの汚れを気にする方がいらっしゃいますが、当社で10年くらい使われた給気ダクト内は、ほとんど汚れがありませんでした。できるだけホコリがたまりにくいダクトを選んでおけば気にすることはなさそうですね。

外壁の貫通部分のリスク 換気扇設置には、どうしても外壁に穴を開ける必要があります。

ですから、貫通部分は少なければ少ない方が良いですね。

第一種換気では、給気、排気それぞれ1カ所にまとめられますから、外壁貫通部分は2カ所のみです。

一方、第三種換気では、給気口、排気口がたくさんあります。間取りによって違いますが、30坪のおうちなら7~10カ所くらいでしょうか?

とてもたくさん穴が空いてしまうのに驚かれる方も多いようです。

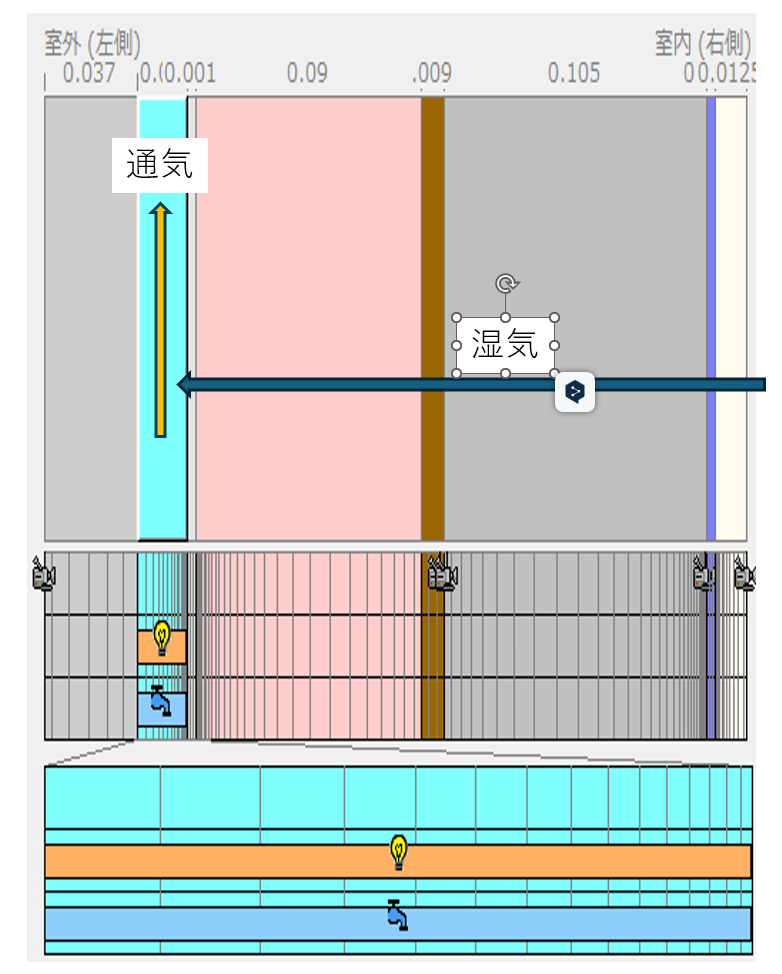

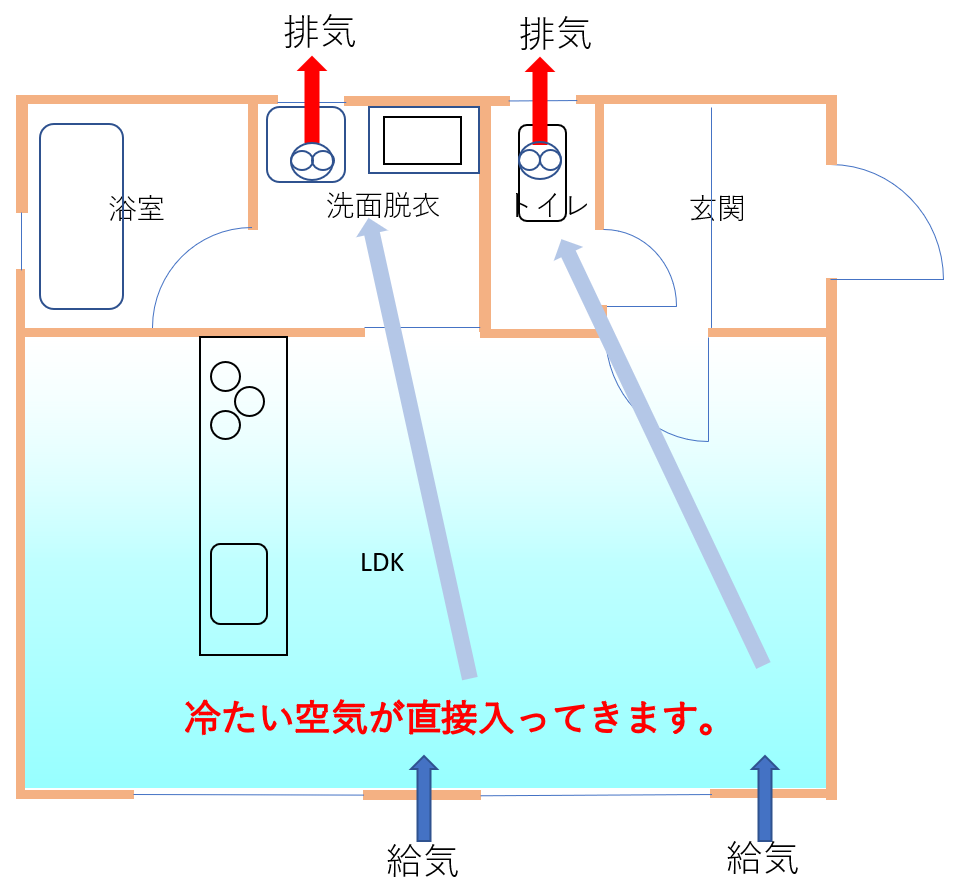

冷気の侵入 換気は外の空気を中に入れます。

外がとても寒いとどうなるでしょう?

想像の通り給気口からとても冷たい空気が入ってきます。

それほど寒くない地域なら問題とならないかも知れませんが、寒くなる地域ではとても気になります。

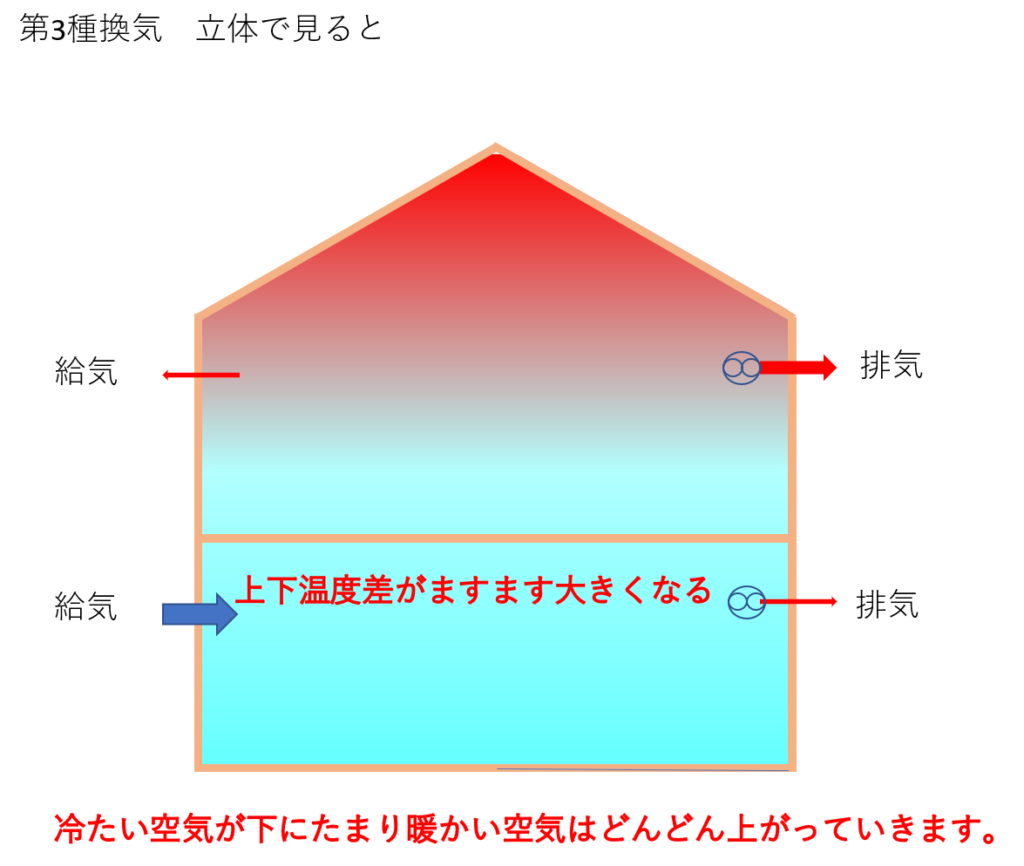

温度ムラの問題 第三種換気は冷たい空気を直接取り込んでせっかく暖房した暖かい空気を出してしまいます。

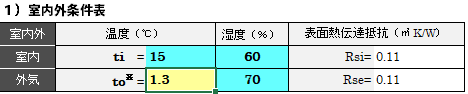

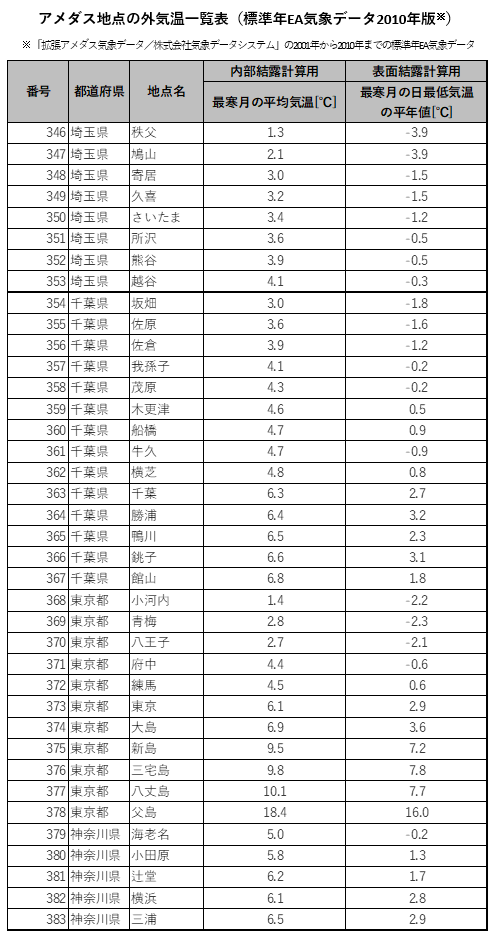

内部結露のリスク 先にご紹介したyoutubeの中にはこじつけのように第一種換気の内部結露のリスクを言っているものがあります。

あまりご存じない方は、機械の性質だけを見てこういうことを言う方が多いです。

まずは正圧がそれほどまずいのか?と言うことです。

圧力差は少ない方が壁体内に空気が移流しないというのは確かです。

それは圧倒的に風圧による圧力差です。

機械内結露、吹き出し口結露 第一種換気だと機械内で結露を起こす可能性はあります。

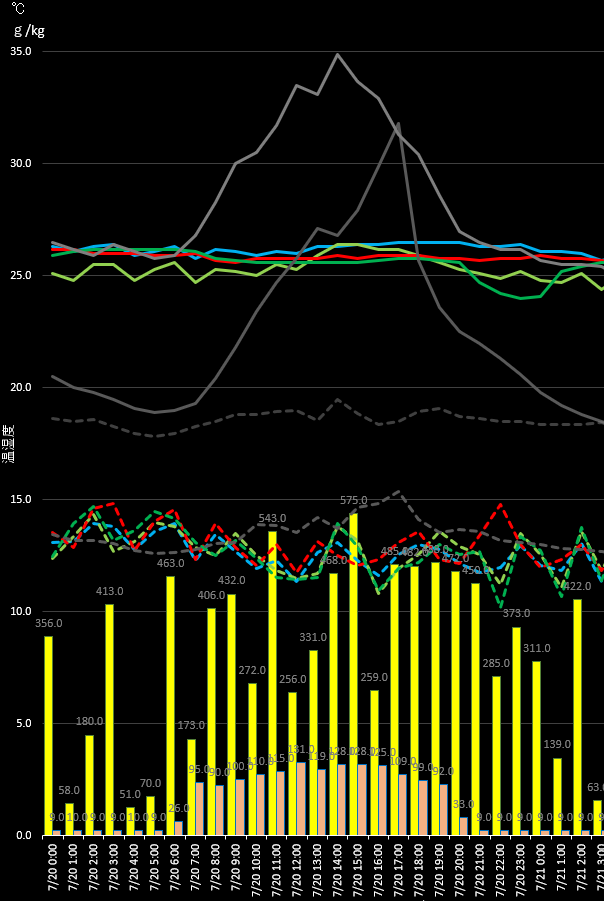

最近問題になってきているの夏の湿度です。湿度の高い暑い地域で起こっています。

安定的な換気風量の確保できるか? 臭気を取り除く、化学物質を取り除くなど、換気本来の目的を達成するためには安定的な換気風量の確保が一番大切です。

当社ではそれを一番大切にしています。

ですが、そんなことをしたら体に悪いですよね。

ですから、きちんと換気できることが一番大切なのです。

当社では、20年以上高気密高断熱住宅を作り続け、換気の法律ができ、換気が義務化される前から換気システムを設置していました。

当社では第三種換気のみでは、どれほど頑張っても安定的に風量を確保することが難しかったのです。

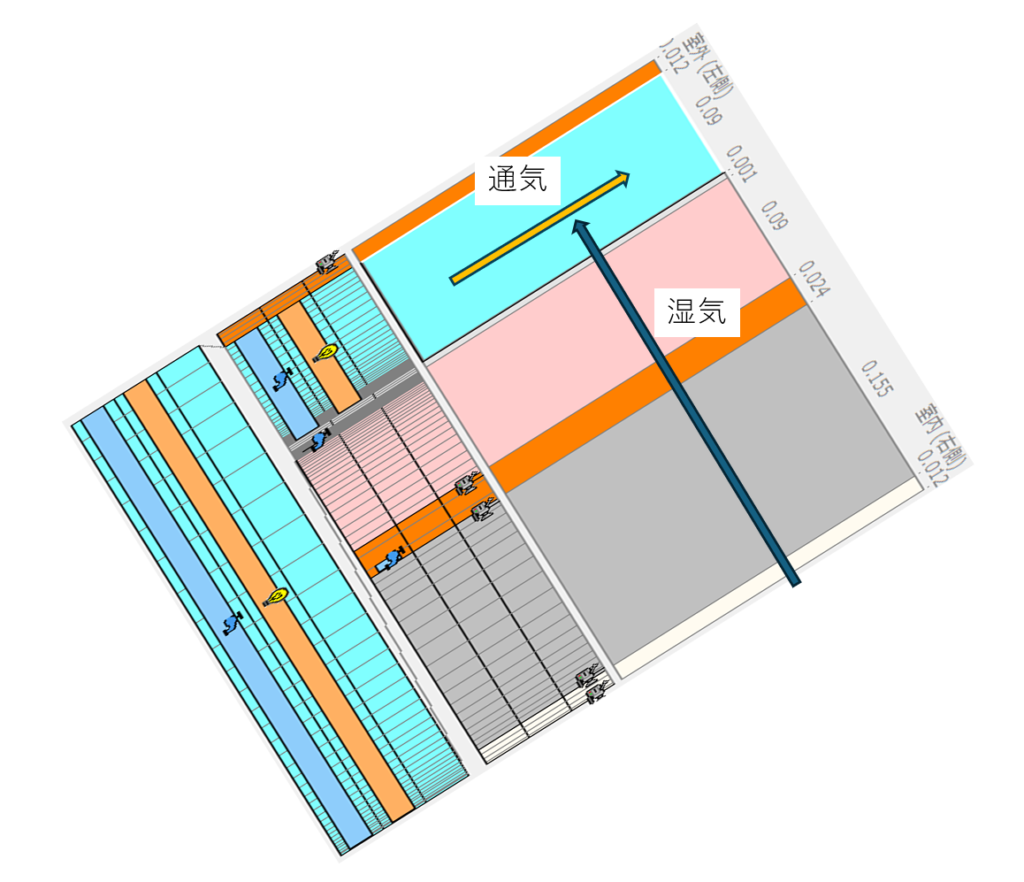

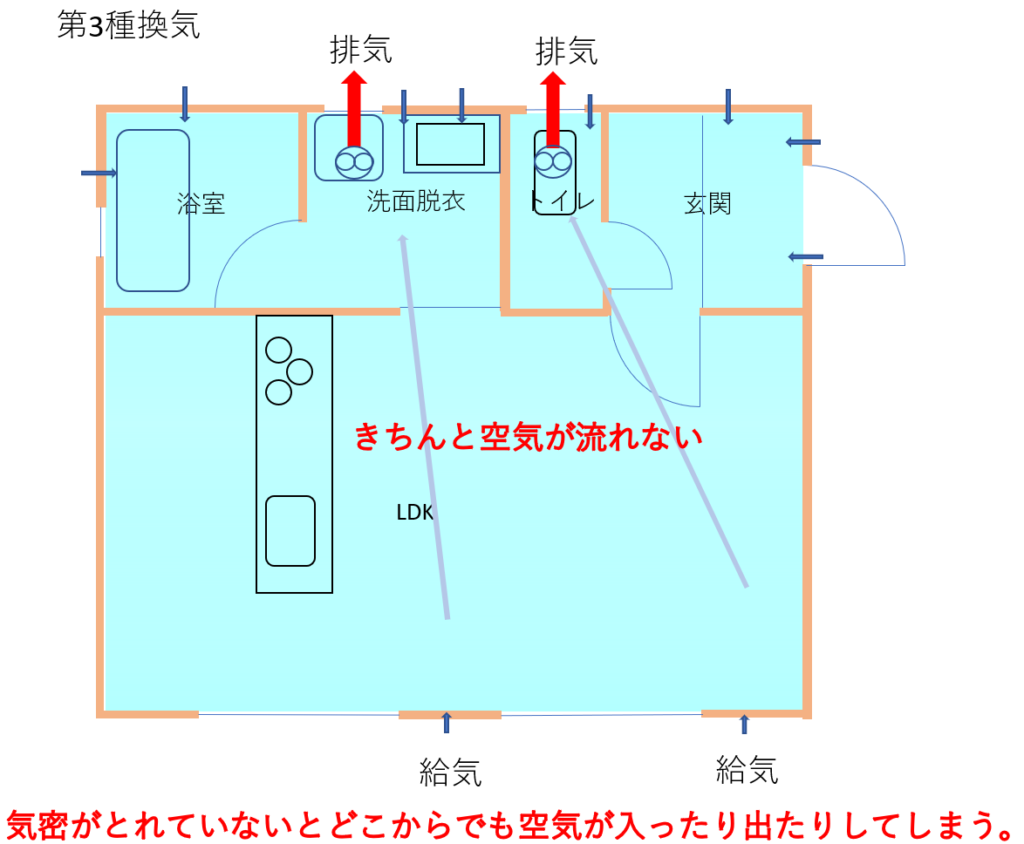

換気で計画換気を成り立たせるためには気密が重要 空気が入れ替わらない場所も? 気密がとれていないと計画通りに上手く空気を流すことが難しいです。

当社では高気密なのでこのようなことはありませんが、上手く空気が入れ替わらない場所も出てきてしまいます。

第一種換気では必要なところに、綺麗な空気を押し込みますから換気による空気の流れが作られやすいですね。

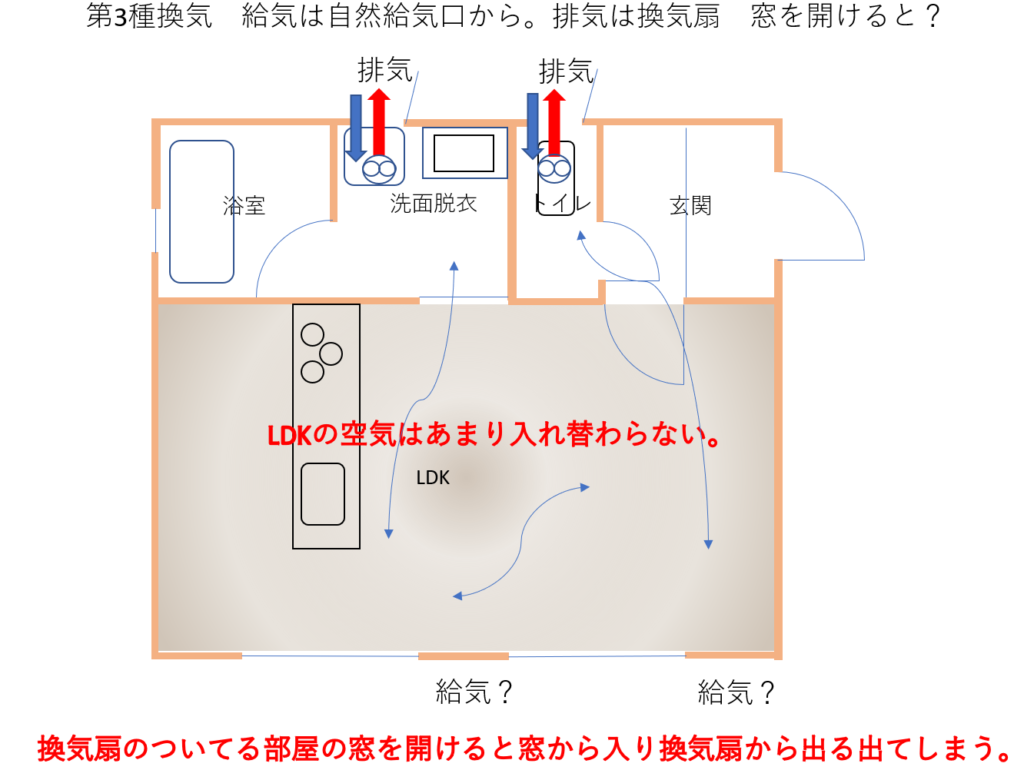

一部窓開けでは? 気密がとれていない場合と同じような現象が起きやすくなります。

あまりにも当たり前な話ですが、昔のようにトイレだけの窓開けは、あまり良くないことが判っています。

それでも一部だけ窓が開いてしまっていることもありますね。そうした場合でも室内の空気をきちんと流すには第一種換気が良さそうですね。

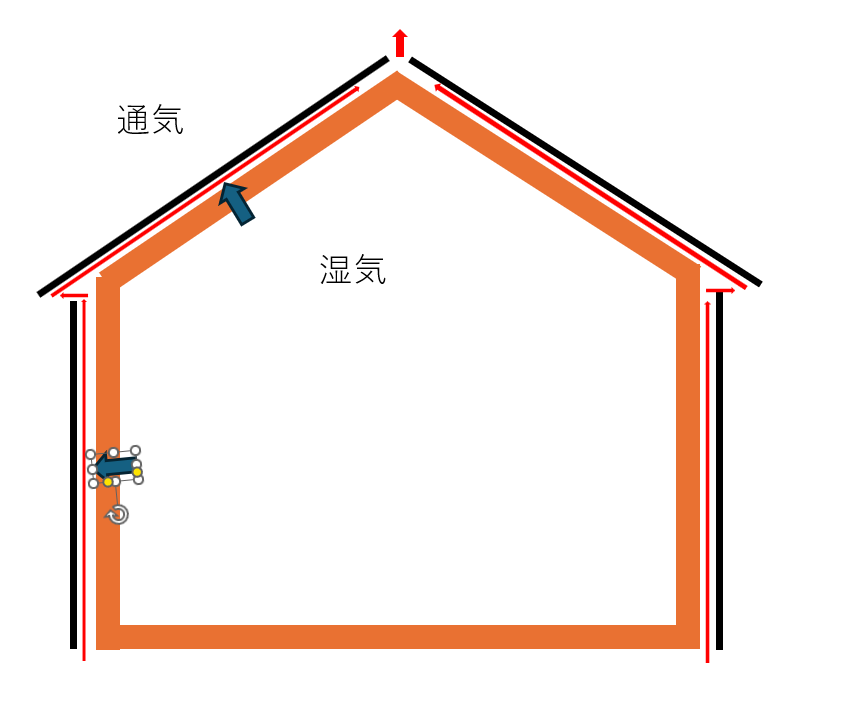

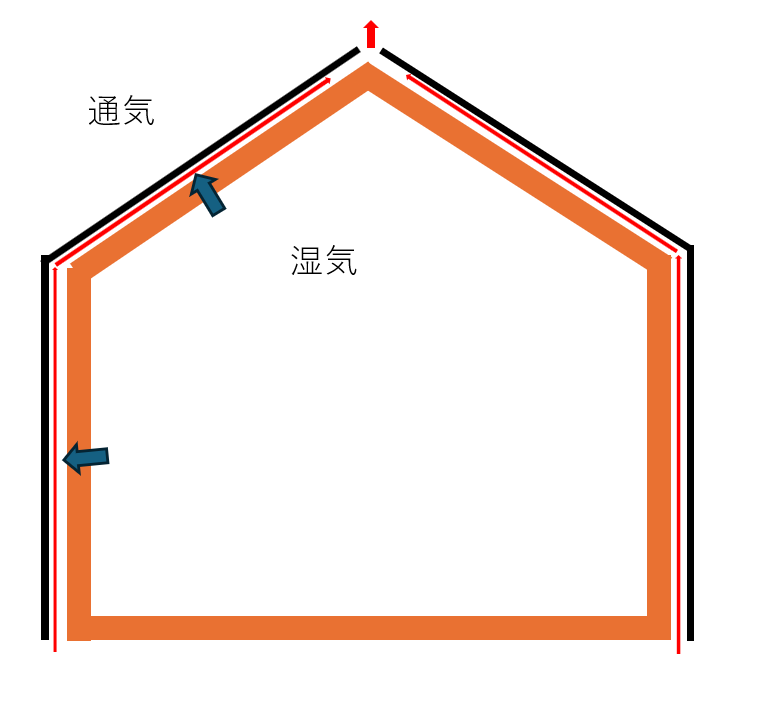

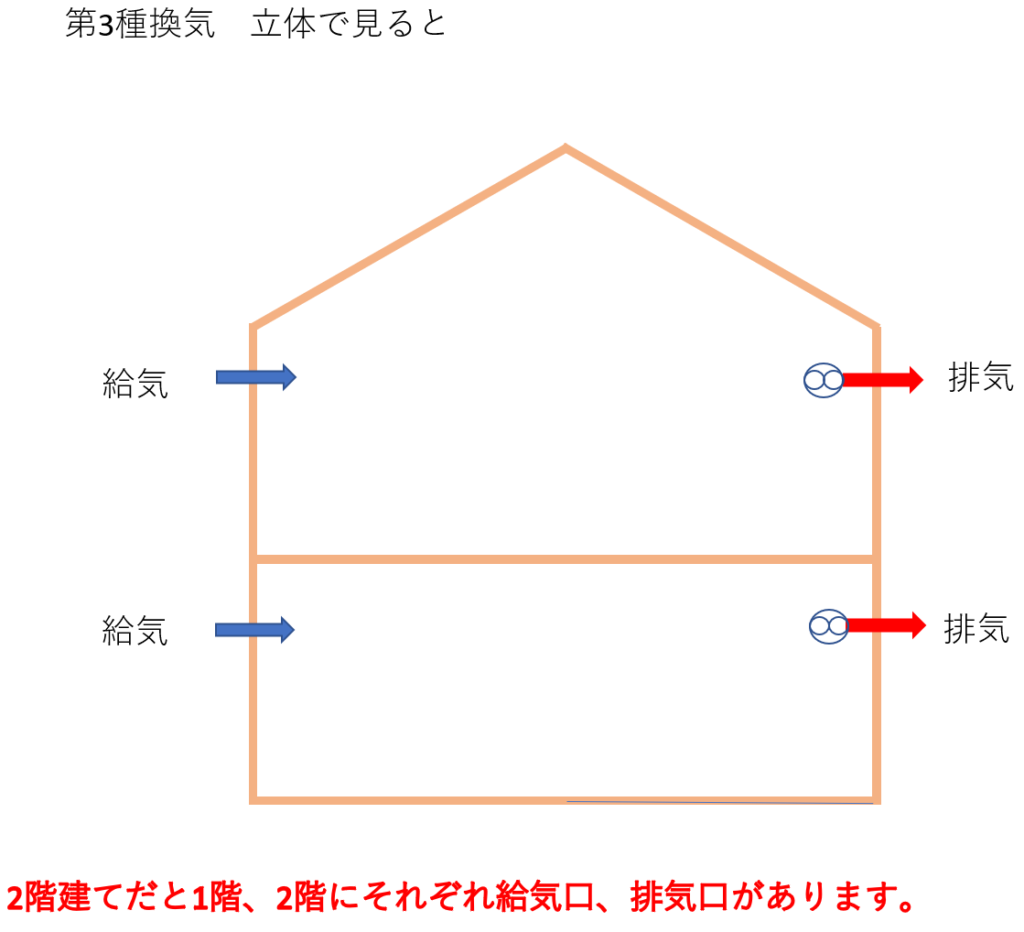

室内の温度差により換気が上手くいかない。 これはよく知られていることですが、第三種換気において2階のお部屋の給気口が全く機能しない場合があると言うことが起こります。

本来はこのような計画です。

本来空気が入るべき2階の給気口からも空気が出て行こうとしてしまうのです。

この現象により、1階の給気口から2階の分まで空気がとり入れられますから、1階は益々寒くなってしまうのです。

これを防ぐにはきちんと気密をとり、排気のFANが圧力差により性能が落ちにくいものを選ぶなど注意が必要です。

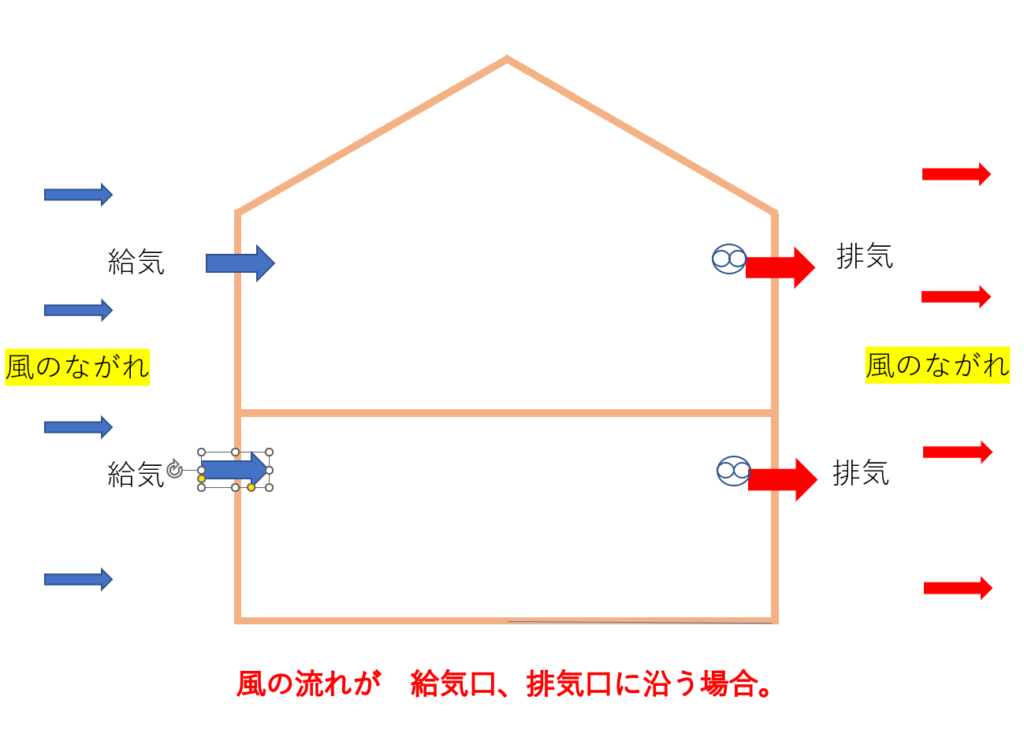

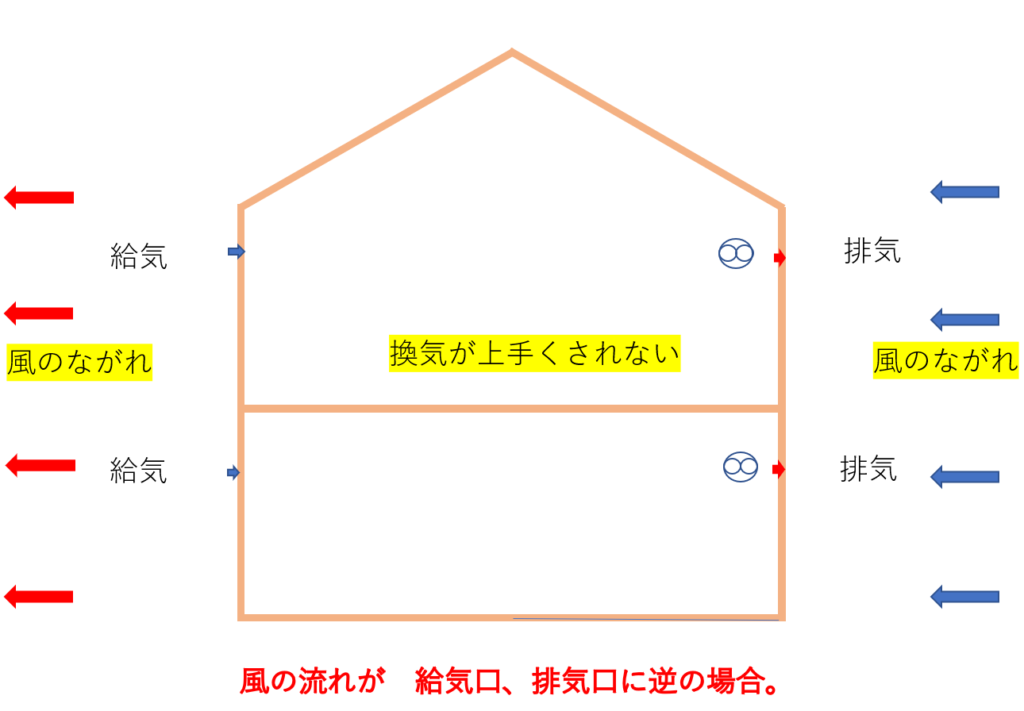

風圧力を甘く考えない 。風圧力は大きいです。FANの力よりよほど大きい場合もあります。

給気口、排気口へと空気の流れと、外部の風の流れが順方向の場合、換気量は増えるようです。

一方、風の流れが逆方向だったらどうでしょうか?

ほとんど計画通りの換気はされなくなります。

外部のフードカバーなどでできるだけ風圧力の影響を受けないようにしますが、風量を維持するのは難しいようです。

風は吹かないこともありますが、一年中、時期時間を問わず吹いていることも多いので、その影響により換気量が変わってしまうのも困りますね。

第一種換気だと給気側にもFANを付けますから影響は少なくなります。それでも影響が無いことはありませんので、注意しましょう。

ダクト設置の難しさ 第一種換気は初期費用がかかる以外には良いことづくめのように思われるかも知れませんが、大きな問題もあります。

それは施工の難しさです。

ダクトは、長くなると圧力損失が大きくなり換気の量が少なくなります。

そしてダクトを配管するスペースが必要です。

大きな梁などがあると、スペースが少なくダクトの配管ができないこともあります。

壁付けの第三種換気であれば、どこにでも設置可能です。

第一種熱交換換気システムは経験や知識が必要と言うことです。

第三種換気では、とりあえずの設置は誰でもできますが、計画通りの換気をすることは難しいです。

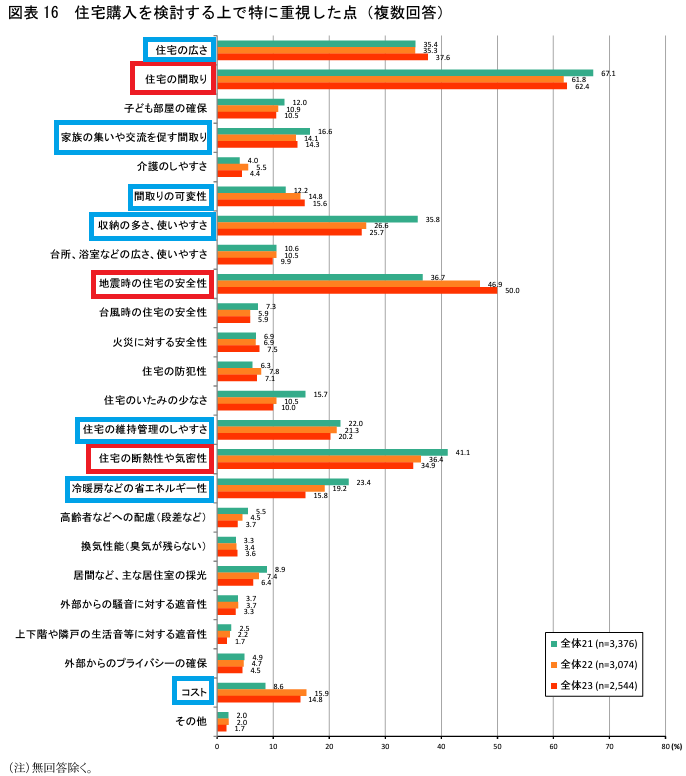

それでも第三種換気が多い理由 きちんと性能を担保するなら、第一種熱交換換気になってしまうのは皆さん理解していただけたと思います。

それでも第三種還気になってしまうのはなぜでしょうか?

建築時のコストが一番重視されているからです。

初期費用として30万円余分に出すのは大変ですね。

建築業者もお客さんを取り逃したくないので、できるだけコストを抑えたいと思っています。

お客さんが住み始めてからでも、同じ家で第一種熱交換換気と第三種換気を比べることはできませんから、それがクレームになることはありません。

たとえ光熱費が多くても、きちんと換気できず、健康をに影響があっても、温度ムラが大きくても比較できないから大丈夫です。

バレなければ大丈夫。安い方が喜んでもらえる。

それで、コスト以外のことをよく考えれば第一種熱交換換気が良いと言うことに気づいていながらも、理由を付け第三種換気の方が良いと言う発言になってしまうのだと思います。

ですが私も第一種熱交換換気が絶対に良いというつもりもありません。

コストが大切と言うことも判っています。

狭小住宅などで、パイプファンで十分な換気量が確保できる場合には、第一種熱交換換気設備まで必要ないかも知れません。