断熱性能が高まると体の調子が良くなったり、医療費が少なくなったりすることは知られています。

近畿大学の岩前先生や、慶応大学の伊加賀先生の研究が知られていますね。

当社でも何度か実測調査で当社の住宅の測定でお手伝いさせていただいてます。

今回はさらに、進めて断熱性能と医療費の相関関係をシミュレーションしている近畿大学の藤田先生のお話を聞く機会がありました。

Heat20の設計部会の会議での発表です。

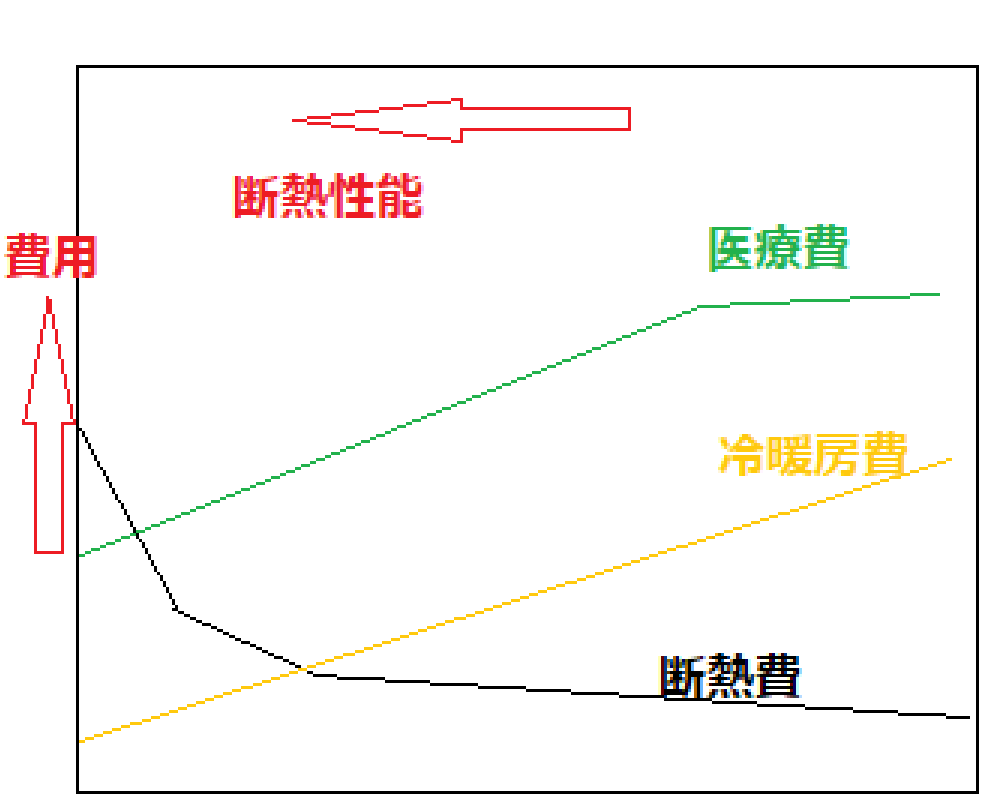

グラフの左に行けば行くほど断熱性能が良い建物です。

大まかにイメージで書いてありますのでスケールは当てにしないでください。

藤田先生の資料が公で発表されたらきちんと引用したいと思います。

縦軸が 費用ですね。

断熱費は断熱性能を上げるほど金額が上がります。

途中でぐっと上がるのは外張り断熱をしたり、高性能な窓を使ったり,今までの住宅では行われてこなかったことをするのが原因でしょう。

冷暖房費は性能が上がるほど費用は下がります。

そして今回の注目が医療費。

住宅はずっと長持ちしますから30年くらいのスパンで考えているようです。

厚生労働省から発表されている普通の世帯の医療費を元に計算されているとおっしゃっていました。東京在住で30年、4人家族だと3割負担でも医療費は800万円くらいになるようです。

一人年間6万円くらいですね。若い世代ではそんなに使ってないですが、お年寄りなども含め平均するとそうなるのでしょうね。

それが、UA=0.3位の家になると約半額くらいになるようです。

断熱の費用が医療費だけで元が取れてしまいます。

さらに光熱費は断熱すればするほど安くなりますから、とてもお得です。

仮に 断熱に200万余分にかかっても 光熱費医療費で元が取れる以上にお得と言うことです。

その間、我慢しないで快適に住めるわけですから、高断熱の恩恵は計り知れないですね。

当社ではこのグラフで示されている断熱費用のように極端に価格は上がりません。

他の住宅会社がUA=0.5位のおうちを建てる価格でUA=0.23を目指しています。