私の家のこの夏のエアコンの使用状況です。批判もありそうですが、あえて公開することとしました。

8月1日から21日までの 21日間のデーターです。

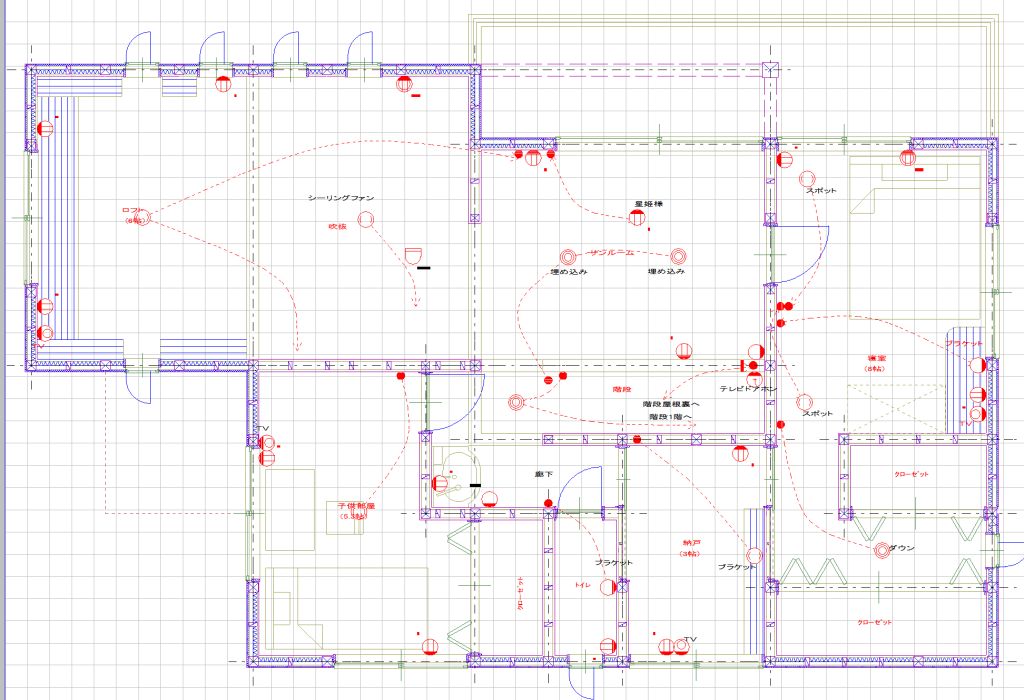

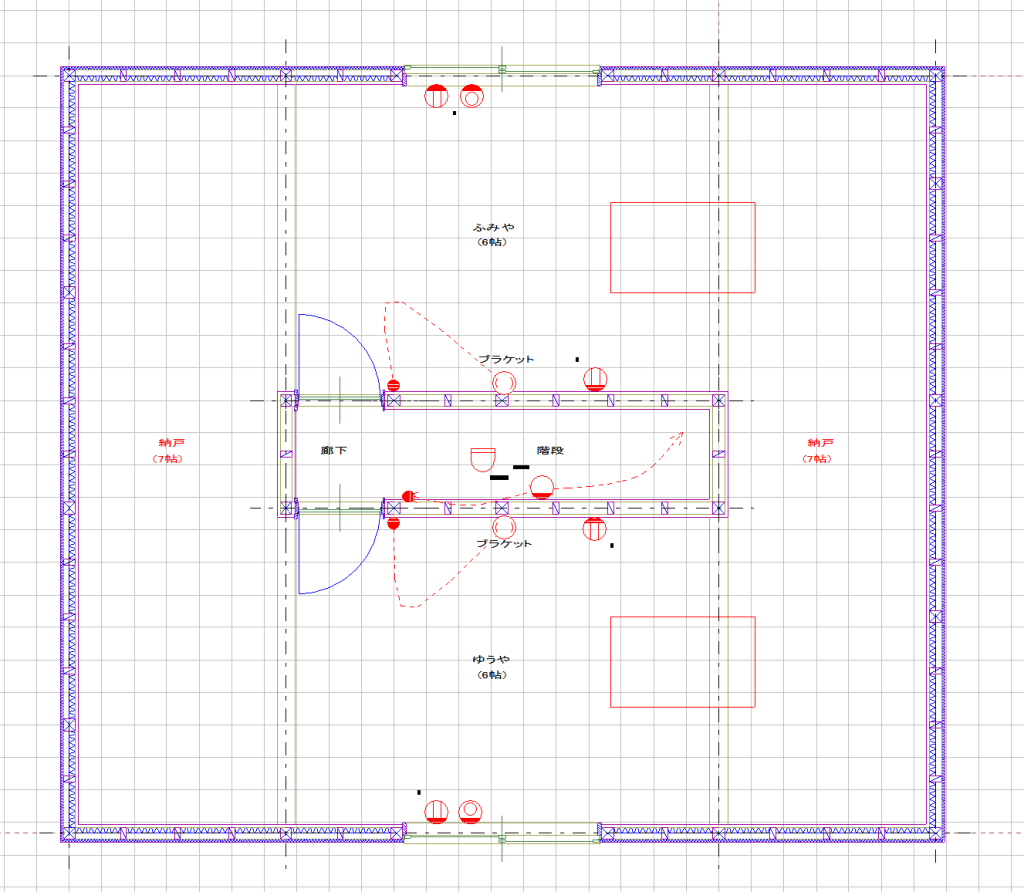

私の家 住宅スペック初公開!

まずどんなおうちかというと、40坪くらいで吹抜があります。築20年くらいですが当時の最先端。ZEHレベルくらいです。

今でも世の中的には最先端かもしれませんね。

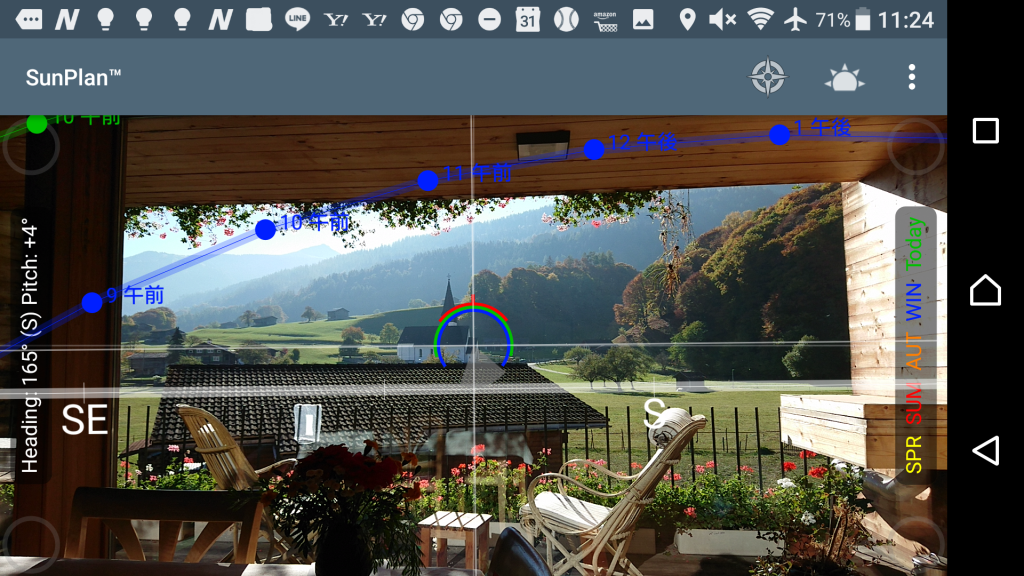

完成当時の写真 この夏はよしず 今はアウターシェード

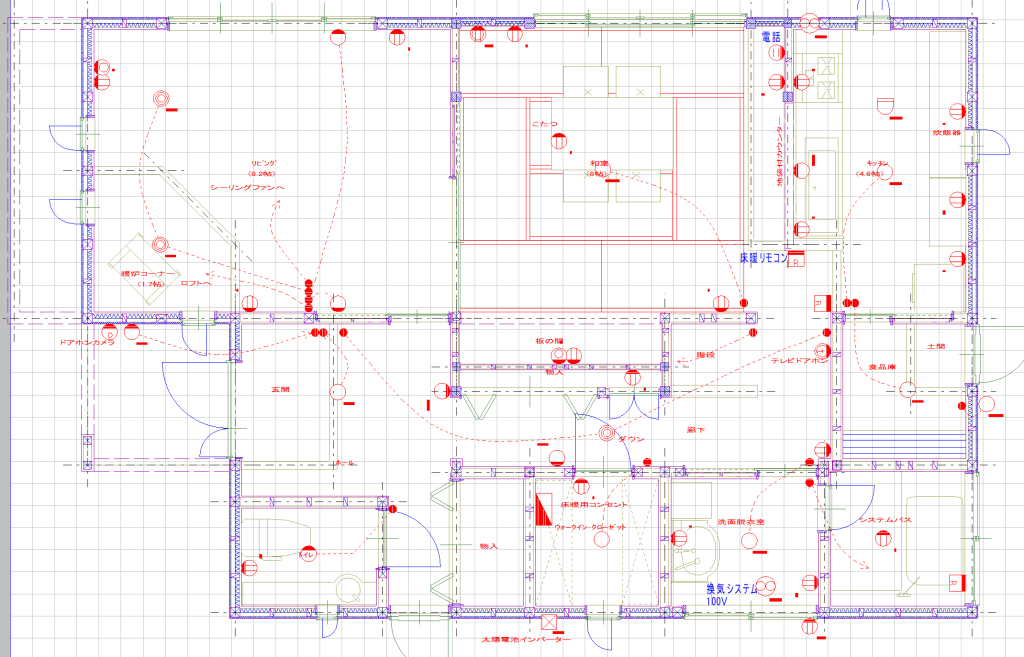

食品庫 ファミクロ 薪ストーブ 回遊動線 換気システム 太陽光発電

C=0.38 UA=0.5くらい(ペアガラス2セットガラス4枚)ウレタン断熱壁60屋根120 基礎断熱XPS50 同時給排 床暖房 エアコン全館冷房

掘りごたつ(笑)食器洗い機(使っていない) 収納たくさん 畳リビング

6畳吹抜 夫婦分離寝室 洗濯干し室 バルコニー

火災報知器も義務化前だし、シックハウス法も義務化前だけどしっかりやっていました。ほぼ珪藻土の内装 20年前なのに 今の最先端(笑)

特別お金をかけたつもりでは無いけど我ながらよくやっているな。今やっていることも20年後時代が追いつくのかも。(笑)

コスモスイッチだったり間接照明 スポットライト ダウンライト 今でも変わらないですね。この当時、ほかの住宅会社はみんなお部屋の真ん中に照明一つが主流でしたから。

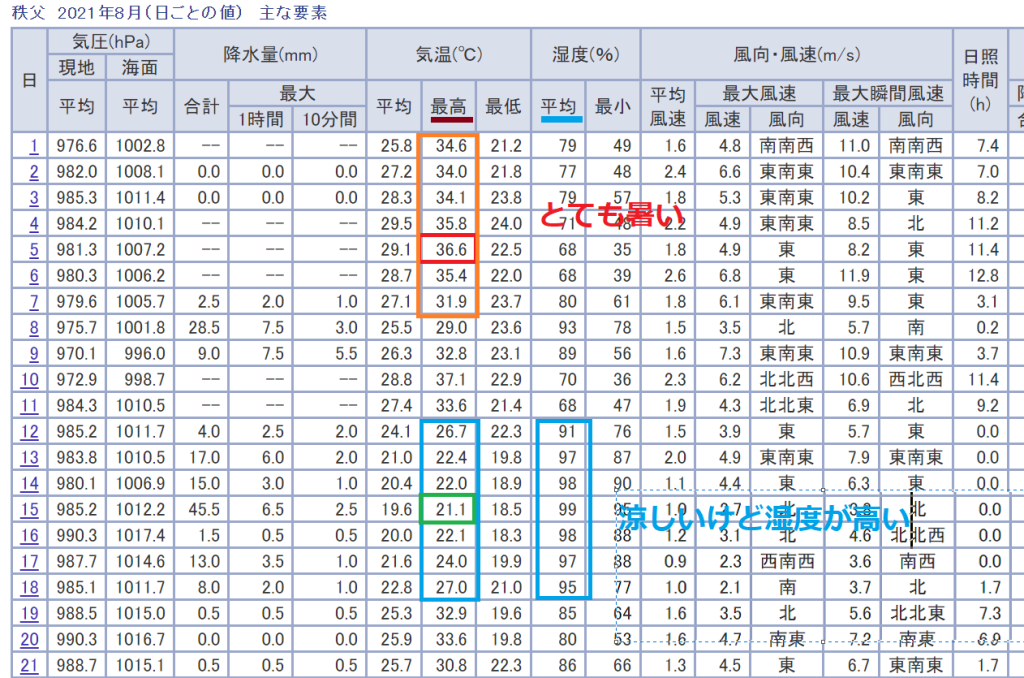

この夏のお天気

皆さん覚えていると思いますが前半は猛暑でした。逆にお盆は雨が続き涼しいけど湿度がずっと90%オーバー

8/1日から21日のデーターです。前半一週間がとても暑く8/5が最高気温ですね

一方、8/12~18の1週間は気温は低く湿度が高い状況です。

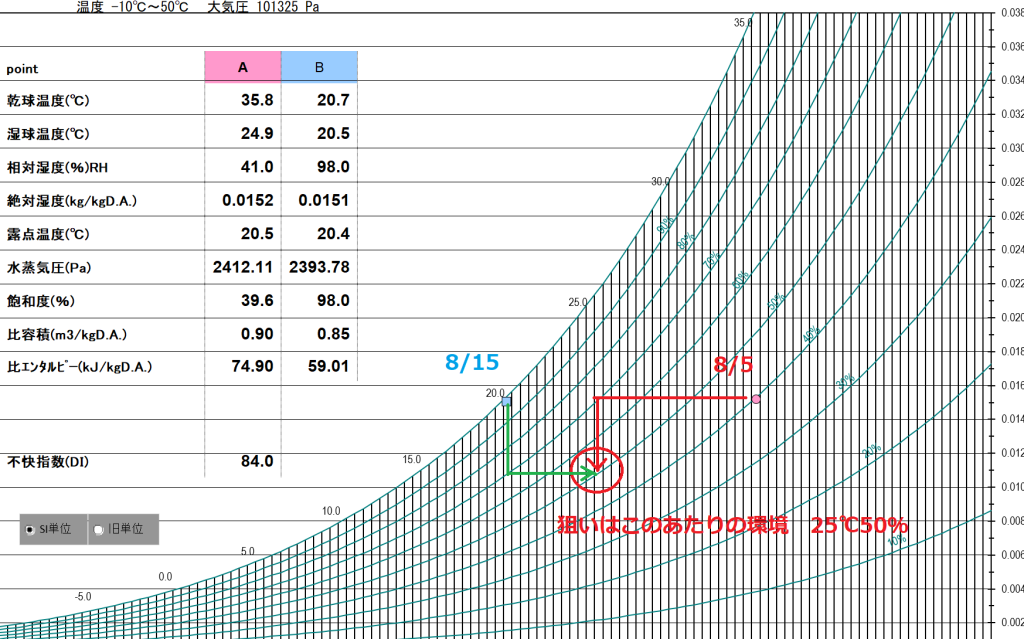

8/5の時間ごと

8/15の時間ごと

空気線図で見ると

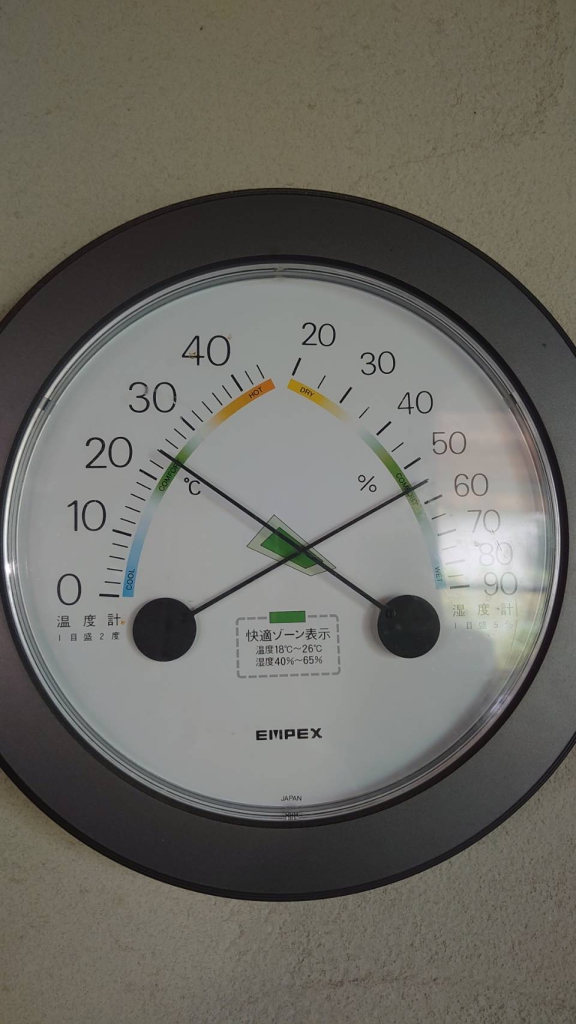

室温は?

室温は24℃位をずっとキープ 湿度は55%

若干のプラマイはあるけど 夏中ずっと全室 キープ

エアコンは代金AX40

全く暑いことなんて無いです。知らないうちに夏が終わっちゃう感じ。

私は 1年中 同じ羽毛布団で寝ています。 気持ちいいのです。

着衣はTシャツにポロシャツを重ね着 下はズボン 靴下は無し。

妻も同じくらいです。

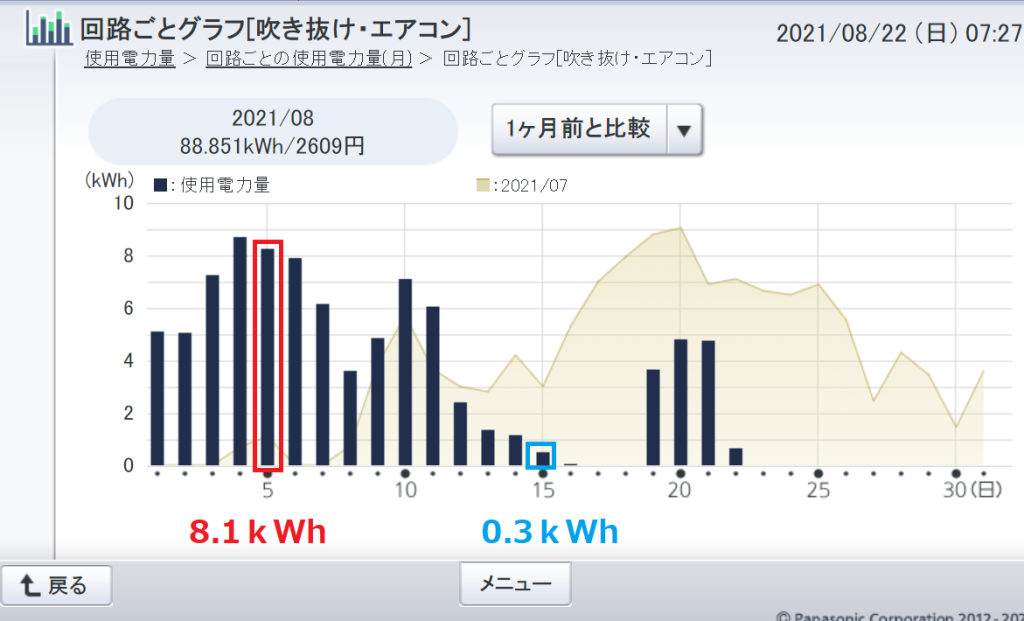

いよいよ電気データー

快適さを追い求めてほかの工務店さんの設定温度よりかなり低いので 比較するときには注意してくださいね。むしろここまで下げているのにこんなに安いの?と驚いてください。

まず1地番暑かった8/5ですが

8.1kWhです。電気の単価を26円/kWhとすると210.6円です。この日が一ヶ月続くと6300円になっちゃいますね。6300円で夏が春になるとしたら?このストレスフリーを考えたら安いかな?

本当はFIT切れの太陽光発電なので電気の単価は8.5円/kWh この単価だと1日で68.85円 30日をかけると2065円/月 一ヶ月2000円です。安くてごめんなさい。(蓄電池もあります)

もう元を取りきった太陽光発電設備の利用なので 日中は無料で冷房しているともいえなくも無いですね。

一方涼しかった日

エアコンつける必要も無いけど湿度が高いのであまり気持ちよくない。あえて15日はエアコンを動かしっぱなしに。

まあ、電気が入っているけど動いていない感じですね。

0.3*26=7.8円 この日が一ヶ月続いたら234円

FITぎれ太陽光なら 一日2.55円

3円しない。(笑)

17日から2日間はエアコン止めているけど果たして止める意味があるのか無いのか?わずか2.5円のためにエアコン止める必要があったのでしょうか?

動かしていた方がカビとかのリスクは少ない気がしますね。

こんなことなら止めなければ良かったと反省。

21日間の結果は?

88kWh

88*26円=2288円

3週間で2288円です。半分涼しい夏でしたからね。

一日100円です。

40坪以上の家ですよ。家の中どこでも涼しい!(笑)

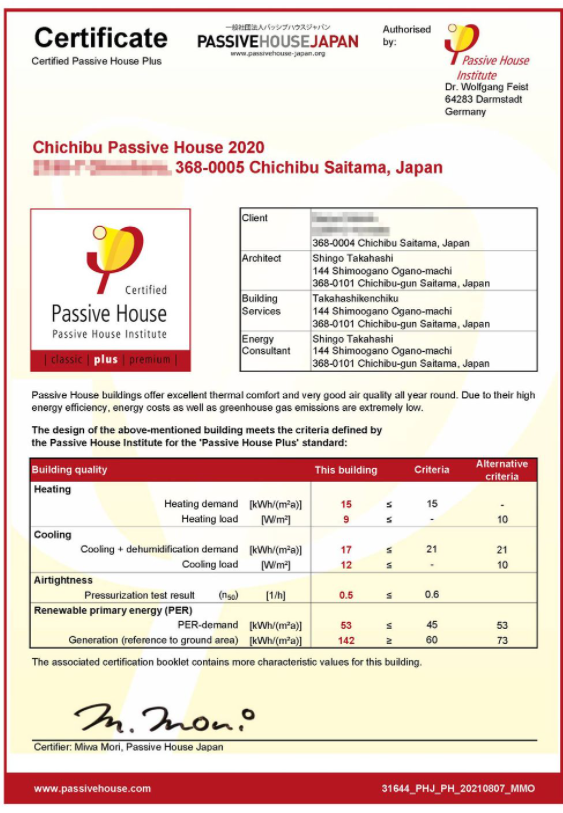

パッシブハウスでは?

20年前のおうちでこれですからパッシブハウスはもっとすごいのでは?

そう思うでしょう。

しかし残念なことに夏の太陽の日射はパッシブハウスでも普通の家でも変わらないですし断熱性能の影響は少ないのです。(冬は大きな差が出ます)

ほどほどの断熱があれば 日射遮蔽が大きく関係します。

ですから、家の設計力の影響の方が強いですね。

日射遮熱を取り込まないことが大切です。

気密性能の確保は絶対ですね。

当社の実測では夏はに関しては パッシブハウスとUA0.5C=0.3以下の住宅の差は同じ日射遮蔽効果のおうちなら大差ないことがわかっています。

夏はZEHレベルくらいでもきちんと日射遮蔽の設計すればOKということですね。

何十年の差は?

今回私の家を公開しましたが どうでしょうか?

住み心地の差

私は 世の中の人に「申し訳ない」と思うことがあります。

「みんな、【暑い】【寒い】と毎年毎年苦労しているんだろうな?」と

私はこの20年 一年中快適。 おうちの中では 知らないうちに夏が終わる感じ。知らないうちに冬が終わる感じです。

「みんな苦労しているのだろうな?自分たちだけ快適でごめんなさい!」

建築時にきちんと作る。わずかな差で 何十年もこの差が出るのです。

恐ろしい!

将来の老後も快適で安心。本当に良かった。

光熱費の差

私の家はオール電化です。ですから電気代のみの光熱費です。太陽光発電もあり冷暖房費が少ないですから 20年間ほぼ0円に近い状態でした。一方同じ大きさくらいの普通の家では 全館冷暖房をしない悲惨な状態にもかかわらず電気ガス灯油で年間20万から30万くらいかかるのでは無いでしょうか?20年で500万円くらいの違いが出ますね。もしいろんな部屋を冷暖房したら20年で1000万くらいの光熱費という人もいそうですね。月に3万4万かかるという人はいますから。

建築時の差の何倍もお得です。当社で建てたお客さんは年数が経てば立つほど喜んでくださいます。

維持管理費の差

冷房が1台のエアコンで済むと言うことは、壊れたときも1台だけ取り替えればいいと言うことです。

これが3台あったら3倍の維持費がかかりますね。エアコンも10万20万かかりますので3台を10年ごとに取り替えたら大金ですね。20年で2回の取り替え100万くらいかかってしまうかもしれません。一生だといくらの差?

まとめ

夏のエアコン代金はたいしたことないです。つけっぱなしでいいと思います。

そして最初の家づくりをきちんとすること。

住み心地が全く違う!光熱費が全く違う!維持管理費が全く違う!

20年で計算しましたが、30歳で家を作ると90までには60年あります。3倍です。

大きな違いですね。

そして その後、その家が使い続けられるか?孫に住んでもらえるようなら孫が新築する代金、解体する代金も浮くことになりますね。何千万円もの効果があります。

おうちはきちんと作りましょう。(笑)