高断熱住宅は夏暑い!

そういうお話を聞きませんか?

それは正しいです。高断熱住宅は一般の住宅より室内の温度が高くなり易いです。

一般の住宅は、断熱されておらず熱は逃げ放題。

スカスカなので風は入り放題です。

ですから室内の温度は外気温に近づきます。

パッシブハウスが夏暖かくなってしまう原因

原因は主にこれらが考えられます。

断熱での保温力

内部発熱

地中放熱

放射冷却

隙間風

これらの原因が重なり合い、室内のお温度が高くなってしまいます。

保温力による室温維持

まずはわかりやすい保温力です。

一般的な住宅では、断熱が少ないですから室内の熱が逃げていきます。

人間に例えるとわかりやすいですね。

パッシブハウスがダウンジャケット。 普通の家が薄手のシャツ。

体温は36度くらい有、外気温が30度だとすると薄手のシャツなら体温が放熱されて涼しそうですが、ダウンジャケットだと暑いです。

パッシブハウスは夏にもダウンジャケットを着ているようなものかもしれません。

内部発熱

人は生活すると多くの熱を発します。

人間の体温も36度ありますから、わずかですが熱を出し室温を暖めます。

テレビを見れば熱が出ます。テレビも触ると暖かいですね。300Wの消費電力のテレビは300Wの熱を出しているのと同じです。

料理をすれば熱も出ます。炊飯器も電子レンジもポットも。電気やガスを使った分だけ熱に変わるのです。

照明もそうですね。LEDの電球も暖かいですね。洗濯機もスマートホンも熱を出します。

これらの熱で自然に室内は暖まっていきます。先ほどの保温力がこれらの熱を逃がしません。室内で作られた熱が室内にとどまってしまうのです。

夜間の放射冷却

夜間は外気温が低くなると言うこともありますが、無視できないのが放射冷却現象です。

宇宙は寒いですから、空に向かって熱が放射されています。

普通の家なら屋根から放射される熱の影響で室内が涼しくなります。

しかしパッシブハウスですときちんと断熱されていますから放射冷却の恩恵は受けられません。夏の夜間だけ断熱がとれれば良いのではないかと思うのですがそういうわけにもいきませんね。

地中への放熱

地中の温度は安定しています。外気温に比べて夏は涼しく冬は暖かいです。地中の深くは一年の平均気温位の温度となっています。

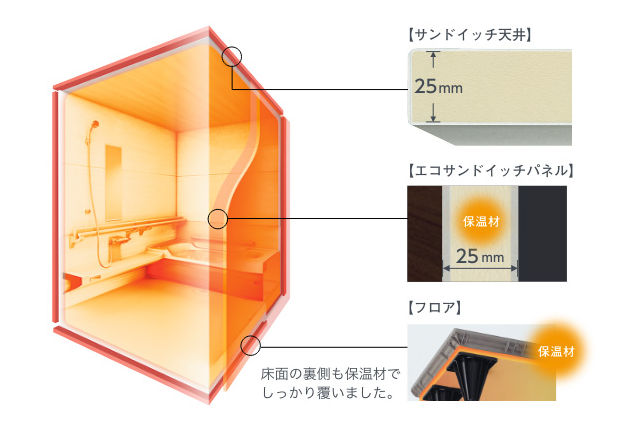

パッシブハウスでは基礎の下にもきちんと断熱をしますから、地面に熱を逃がしません。冬は良いのですが、夏は地面に熱が吸い取られた方が良いですね。

普通の家は基礎の下に断熱をしませんから暑くなった室内の熱を地面に流せます。地面の冷たい熱が室内に入り込むイメージです。

隙間風

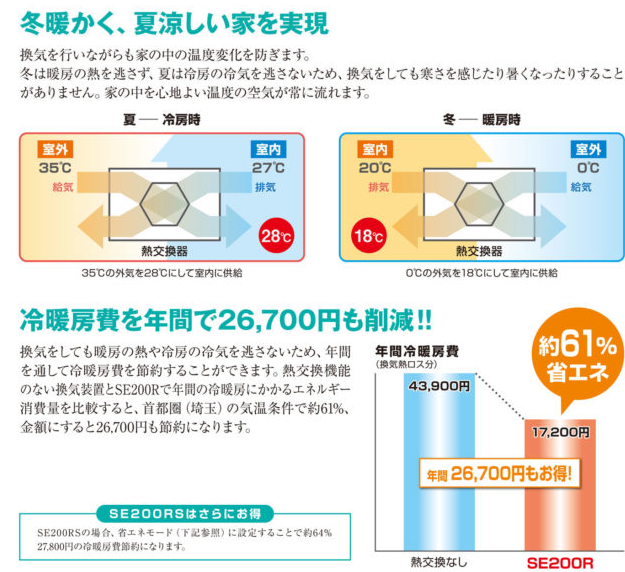

隙間のが多い一般的な家では外の空気がどんどん入り込み空気が入れ換えられます。これは換気と同じです。室内の暖かい空気が外に排出されると言うことです。外が涼しければ室内も涼しくなります。

しかしパッシブハウスでは計画された換気のみです。それ以外の換気は行われませんから熱も入れ替わりません。

パッシブハウスは本当に夏暑いのか?

ご安心ください。パッシブハウスは快適です。

先にデメリットとしての原因を並べておきました。これだけ聞くと不安になりますよね。

これからパッシブハウスのすごさの解説をしながら皆さんの不安を取り除きましょう。

保温力は涼しさも保温する

保温力がすごいと言うことはどういうことでしょうか?

室温が高ければ高いまま。室温が低ければ低いままにしやすいと言うことです。

簡単に言うと、暑ければ暑いまま 寒ければ寒いままということですね。

それでは、快適な温度なら快適なままだと言うことです。

パッシブハウスでは決して無暖房、無冷房を目指しているわけではなく、最小限のエアコンなどの稼働は許容している規格です。めちゃくちゃ暑い日や寒い日にまでエアコンいらない家を作るより、ちょっとだけはエアコン使う家の方がコスパ良いですよね。

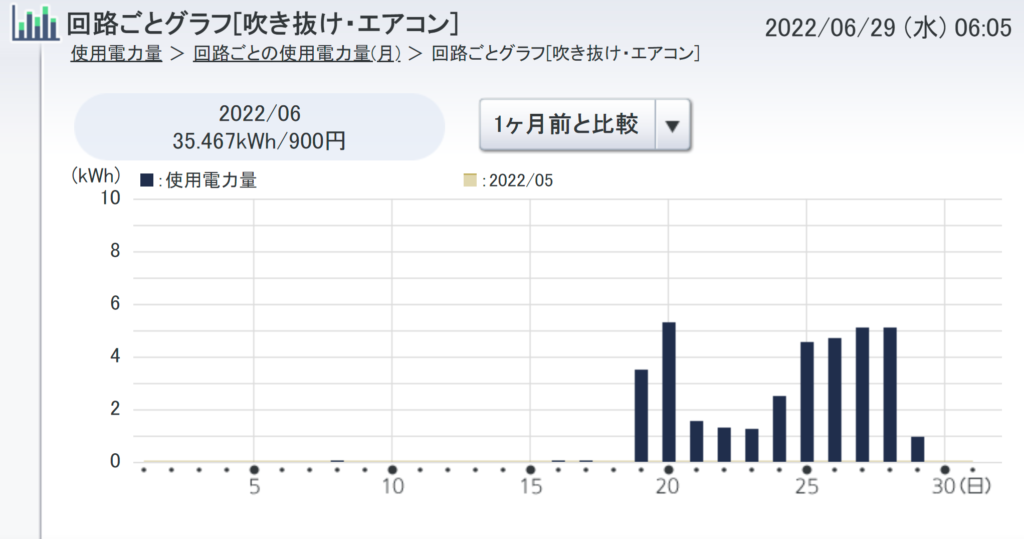

冷房の許容される大きさは除湿量の違いから地域によって違うので、今回は暖房に習って 冷房負荷を10W/㎡として解説します。

35坪くらいの家はパッシブハウスの床面積の考え方ではおよそ100㎡

その家を冷やすのには10W/㎡×100㎡で1000W必要だというのがパッシブハウスです。

一番暑いときに1000Wです。すごいと思いませんか?

6畳用のエアコンが2200Wです。

一番暑いときでさえ 35坪くらいの家が6畳用エアコン半分で冷えます。

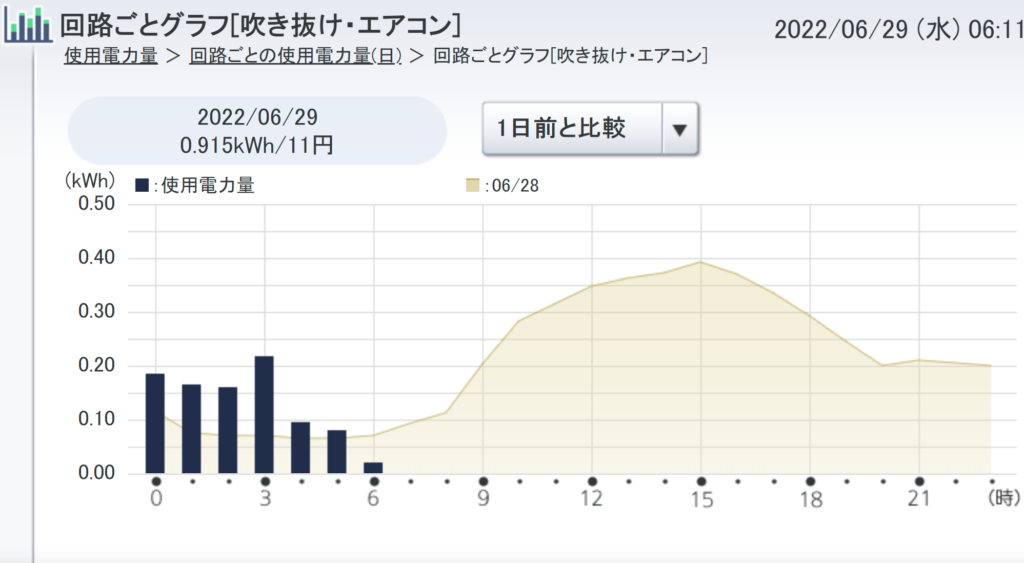

本当のピーク時以外はとても少ない電力で大丈夫ですね。ほとんどの場合、弱く動いているだけだったり、止まっている時間が長かったりします。笑い話みたいですが、あまりに動いている時間が短いので「エアコンが壊れている」とお客様から言われたことがあるくらいです。

ですから、ちょっとの冷房で室内は涼しくなり、その涼しい快適な温度を維持するのが得意というわけです。大きなエアコンがうなっている室内と小さなエアコンがゆっくり動いているだけの室内どちらが良いですか?

エアコン嫌いの方にもおすすめです。無理矢理冷たい空気で冷やすと寒くてだるくなったりしますね。パッシブハウスでは無理矢理冷やすのではなくマイルドに冷やします。

私は暑さも涼しさも感じない快適な空間を目指しています。なかなかたどり着けないですけど。

内部発熱分を冷やす

室温が高くなる原因は、外気温が壁や屋根から伝わる。隙間風から入り込む。太陽の日射で暖まる。そして内部発熱です。

パッシブハウスでは最初の三つは設計力と性能でカバーします。高断熱により熱を入れない。高気密により隙間風を入れない。日射遮蔽により太陽熱を入れないと言うことですね。

ですが、最後の内部発熱だけはどうしようもありません。

室内での生活するのは一緒ですから。むしろパッシブハウスではおうちの中かが快適なため、あまり出かけたくなくなりおうちにいる時間が長くなるようです。

内部発熱が増えてしまいますね。(笑)

ですがご安心ください。パッシブハウスはきちんと設計されています。内部発熱分だけ冷やしてしまえば良いと言うことです。エアコンを適切に使い、まんべんなく家中を空気が回るような計画をすることで、おうちの中どこにいても涼しくなります。快適な空間が広がりますから余計活動的になりまた内部発熱増えるかもしれませんね。

余談ですが、快適なのでお友達が集まりやすくなった。という話も良く聞きます。これも内部発熱が増えますけど、楽しい時間を過ごすために少しエアコン稼働させるのはやむを得ないですね。お友達5人内部発熱があってもパッシブハウスなら理理論的には冷房費は1時間あたり10円も増えませんよ。(笑)

放射冷却を活用できるか?

これに関してそのままのパッシブハウスでは難しいですね。

何らかの設計の工夫が必要です。

屋根の通気そうから冷気を室内に送るとか、その冷気を基礎に蓄熱させるとか。

工夫をすれば何かしら出来そうです。でもなぜ髙橋建築はやらないのか?

それは、コストと安全性です。

そのような仕組みを作るためにはコストがかかります。それだけコストを掛けたとしてもエアコンをなくすことは不可能でしょう。ですからすべて追加費用ですね。パッシブハウスではエアコンの効率がとても良いですから、底に掛けた費用をペイすることは出来ないでしょう。それならそこに費用は掛けずに少しエアコンを多く動かした方が良さそうです。

地球環境のために少しでもエアコンの稼働を減らしエネルギー削減をしたいという方がいらっしゃるかもしれません。しかし、その費用を太陽光発電設備に使えば余るほどの電気が作れます。余分な仕組みを作らずに太陽光発電+エアコンの方がコスパは断然いいですね。

放射冷却で冷やされた外気を取り込むと言うことは温度は下がりますけど、湿気もたくさん持ち込むのでそれを除湿するエネルギーは膨大です。放射冷却利用がうまくいかない理由がそこにもあります。

基礎から放熱 地中熱利用は得か?

皆さんこれも理論的に考えてみてください。

夏に基礎から放熱させて、室内を冷やすと言うことは、冬にも熱が逃げていると言うことですね。

冬の熱の逃げは大きいです。何しろ冬の方が期間がないですから。

夏ちょっと得でも冬は大分そんです。

ですがこれは地域によって大きく状況が変わります。沖縄などは夏が長いので基礎下には断熱しない方が断然得なようです。

宮崎あたりだと薄い断熱のようです。秩父だとまあまあ。東北北海道だと大分必要になります。

この断熱量はシミュレーションをして夏冬考え最適なところを見つけてください。

隙間風をどうするか?

隙間が多い住宅は、夜間外が涼しくなってくると、外の空気が入り込んで家の中も涼しくなっていきます。

ですがパッシブハウスでは自然に涼しくなって行きませんね。

風で涼しくなると言うのは、快適というのとはちょっと違いそうです。もちろん暑いときに爽やかなそよ風みたいなのがあると気持ち良いです。しかし、夏に涼しく感じるほどの風をずっと当たり続けるのは不快ですね。扇風機は涼しいですけどずっと扇風機に当たり続けることが快適ですか?

外気温が率い時の隙間風は少し涼しいですが、大きな問題があります。それは湿気です。

夏の外気はたくさんの湿気を含んでいます。

本当の快適な空間を作るには、その湿気を取り除かなくてはなりません。

エアコンで湿気を取るしかないのですが、温度を下げるより湿気を取り除く方が難しいですし、エネルギーも使います。

ですから、本当に暑い日が続くときには、外気はできるだけ取り込まず、室内の涼しい快適な空気を維持することを務めた方が良いのです。この辺を勘違いしている人が多いですね。

地域や時期にもよりますので一概には言えませんが、私たちの地域では、夏に外気はできるだけ取り込まないというのが良さそうです。

結論:夏のパッシブハウスは暑いのか?

普通の家より快適で省エネ。

当たり前ですね。

絶対にエアコンは使いたくないという方は除きます。

パッシブハウスはエアコン使っている感が少ないのでエアコン嫌いの方にもおすすめなことは間違いないですけど、エアコン使うのはポリシーに反するというかたくなな方は、パッシブハウスじゃない方が良いかもですね。

ですが、ちょっとだけエアコンを使うことにより快適な空間で生活できます。室内が適切な環境に維持され、カビや、だになども少なくなり健康にも良いとなったらいかがでしょう?

パッシブハウスが夏暑いという、理論的でない、感情だけで、思いつきで情報を発信している人がいますが、残念ですね。

皆さんはそういう人に惑わされないでくださいね。