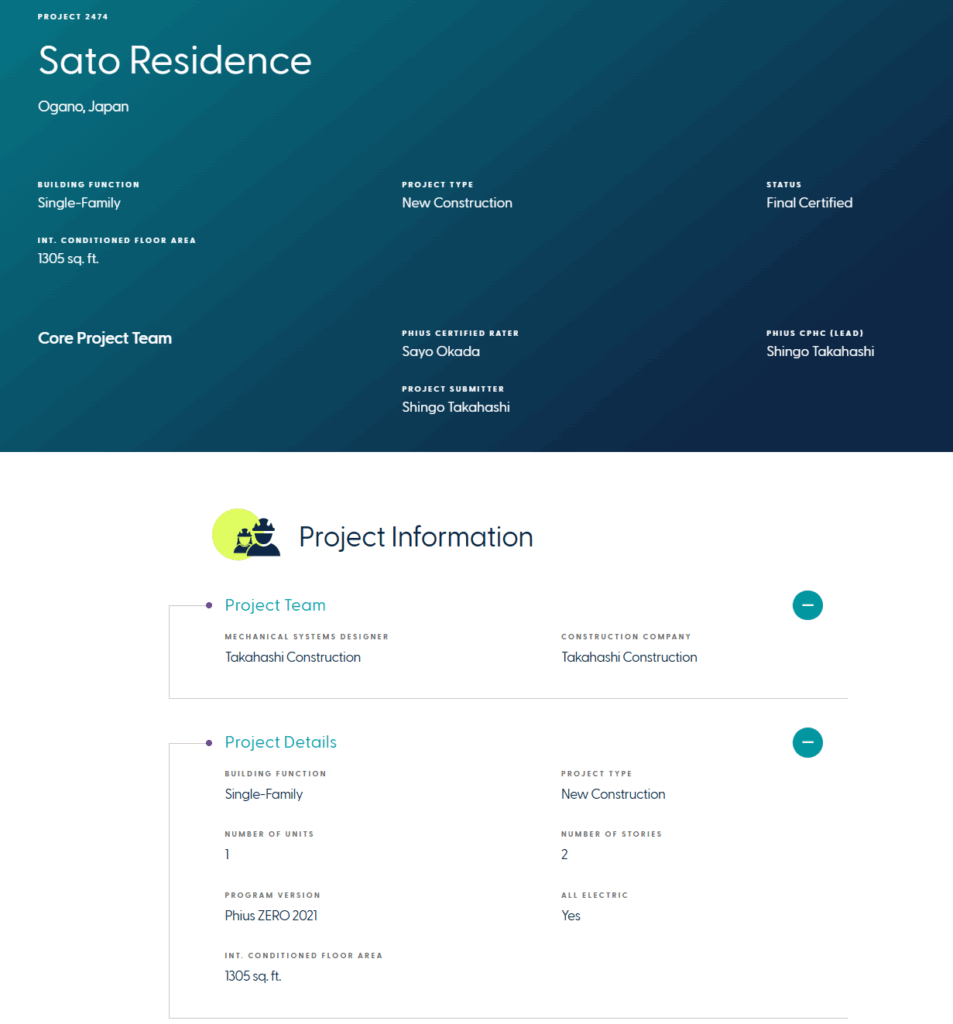

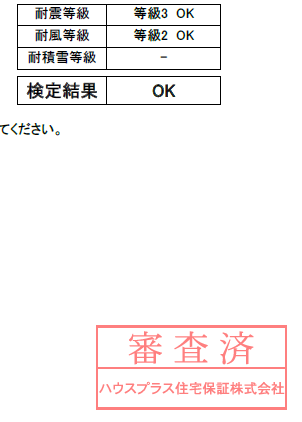

パッシブハウス認定されました。

完成からそろそろ1年、ようやくパッシブハウス認定が正式におりました。

オーナーさんおめでとうございます。

そして関係者の皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。

特に、指導いただいた岡田さんにはとても感謝しています。

認定証がいつもと違う?

認定証の違いに気がついた人はかなりのマニアです。(笑)(笑)

PHIの認定ではなく、今回はPHIUSの認定です。

PHIはドイツ。パッシブハウスの本家本元。

PHIUSはアメリカ。 PHIがら独立した感じです。

PHIとPHIUS認定の違い

どちらも厳格な計算をします。資料もたくさん必要です。

基本的な計算ロジックは国際基準を使っていますから大きな違いはありません。

どこを重視するかというのは違います。

私の主観ではありますが、PHIは伝統的なものを確実にレベルアップしていくイメージ。

PIUSはどんどん良いものを取り込んでいく革新的なイメージがあります。

PIUSは基準をどんどん見なおして行ってます。

どちらの基準で認定を受けたとしてもとても素晴らしい建物が完成します。

PASSIVEHOUSEですから。

どちらの基準が良いとか悪いとか言ってもあまり意味がありません。

それを言う人はそれまでの人です。良い家を作りたいならその基準の違いを理解して黙ってそれを取り入れ実践すれば良いだけです。

人の批判はどうでも良いことです。

人の批判やメーカーの批判をしてブログやYOUTUBEを盛り上げている人がいますが、そうしないと自分の優位性をアピール出来ないからでしょうね。

客観的に疑問点を挙げるだけなら良いですが、それが悪いと断定する人は????ですね。

当社がパッシブハウス基準の認定を志す理由

パッシブハウス認定は本当にとても大変です。

難しい基準。たくさんの資料作り。無駄な労力を費やしていると思われる方も多いでしょう。

その労力を掛けるなら、その分を他にお金掛けた方が良いのでは?

そう思われているプロの方も多いです。少し残念ですね。

認定には本当に時間がかかります。私もこの時間を掛けずに普通の家を1件でも多く建てた方が良いのではと思ったこともあります。

ですが、この労力を惜しんではダメだと思います。

勉強になります。ミスが防げます。より良いソリューションが見つけられます。

当社でも全棟ではなく1年に1棟を最低限としています。

それは当社の技術力、設計力をできるだけ高く保つためなのです。

勉強して、考えて、チェックを受けて、実践して、そして検証それを積み重ねるためです。

たくさんの勉強、情報が必要

パッシブハウスの認定をとるためには、たくさんの勉強が必要です。

最先端の情報も得られます。

YOUTUBE、インスタなどは言いたい放題の情報が多いです。

間違えている情報もたくさん。

それらを精査出来る、さらにさらに高い次元の知識が必要です。

パッシブハウスに関わることで、世界中の最先端の情報をとても得ることができます。

これが大変でチャレンジされないのはとても残念ですが、とても大切なことです。

より良い方法を考えることが重要

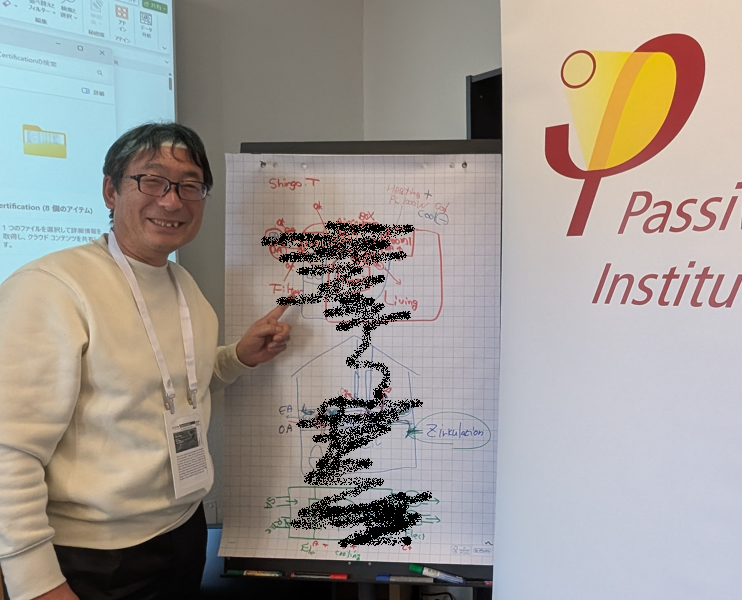

定期的にパッシブハウスにチャレンジすることで、たくさんのケーススタディーができます。

日本の気候、生活の仕方は海外とは違います。

それを世界基準に合わせます。

基本は同じです。

住み心地良く、便利に生活でき、省エネ。そして大切なのが長持ちです。

これは万国共通。

パッシブハウスの認定をとると言うことは、高い次元でこれらをクリアーしなくてはなりません。

さらに当社ではコストの問題も取り組んでいます。どうしたら安くパッシブハウスを提供出来るか。

とても大切なことです。

勉強して、より良い方法を考える。

良い家を作るために。

チェックして貰うことができるありがたさ。

自己満足で終わりではダメです。

本当に性能が出せるのか?

本当により良い方法なのか?

厳格なチェックを受けることができるのもとてもありがたいです。

間違いは自分ではなかなか気がつけませんね。

指摘を受けて気がつくことも多いです。私よりレベルが高かったり、第三者的な目線でものを見て貰うとちょっとしたミスも見つけられます。

素早く実践!

次からはそれを改善してさらにより良い家を計画していく。実践していく。当社のPDCAサイクルが早いのはこのような理由です。

間違った家を作り続けないで改善を繰り返していくことが大切ですね。

常に進化させているから失敗もありますが、大きなミスは起こりません。勉強もしていますし,情報も集めているから。

新しい考え、最先端の技術が当社で取り入れられるか?日本で上手くアレンジ出来るか?

それは実践するのが一番の早道です。

これまで日本ではなじまない技術や、絵に描いた餅的な技術もありました。

ですがそれが役に立たないというのもまず実践してみることで早く解ります。問題点も見つかります。

スピードが大切です。

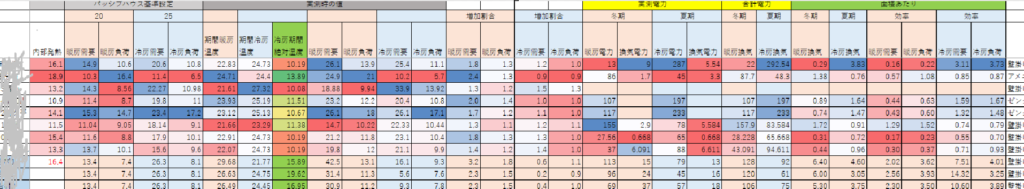

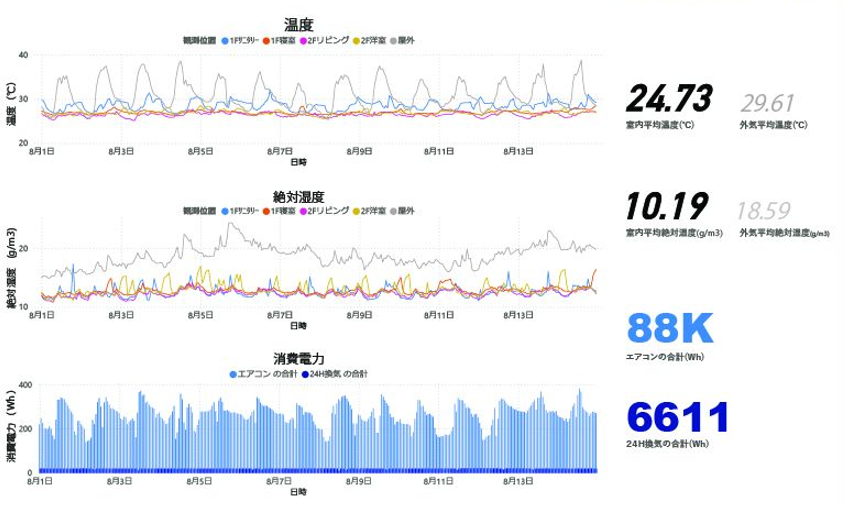

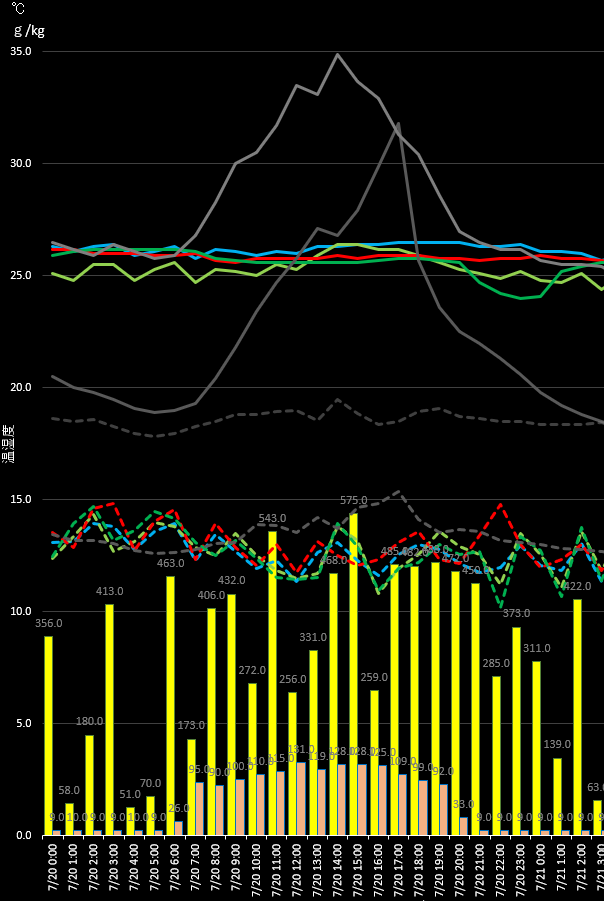

検証しないと効果が解らない。

当社ではお客様にお願いして、測定などさせていただいてます。

家それぞれの特徴を踏まえて違いから来る、測定結果の分析をします。

大学などの研究機関との連携もしています。

先生方にできるだけ当社の建物で測定していただき、研究に使って貰っています。それで解ることもとても多いです。

とても効果的なこと、効果が薄いこと、全く無駄だったことなどがわかります。

省エネ性、耐久性など実際の建物できちんと測定して確認しないとダメです。

理屈自体が間違えていることがありますから。

パッシブハウス認証の大切さ

当社でパッシブハウス認証を志す理由がわかっていただけたでしょうか?

世界で一番高い基準と言われるパッシブハウス認定をクリアーさせることで,より良い建物を作ることにつながっているのです。

全棟認定が好ましいですが、コストとの兼ね合いもあります。

膨大な資料作りは大変です。

たまに認定がマストの方がいれば、その家で認定をとります。(資料作成費、審査費用等自己負担)

その年に認定をとりたい人が全くいなければ私がチャレンジしてみたい家で認定をとります。その場合は当社の認定申請作成費用は無料とさせていただいてます。PHI、またはPHIUSの審査費用、登録料の負担のみとさせていただいてます。

あなたもパッシブハウス認定目指しませんか?

皆さんもチャレンジしてみませんか?

是非名乗りを上げてください。頑張ります。(笑)

優先的に対応させていただくかも???

ですがパッシブハウスだからと特に力を入れて他と建物にすることはありません。

どの建物もパッシブハウスと同じように作っています。

当社の性能に関わる仕様は基本的には一つだけ。

もちろん、キッチンなどの設備や、外観、内装などはオーナーさんの好みに合わせます。

むしろ作るのは得意なので考してくれと言われれば、性能を損なわない範囲でご要望に応じます。

職人も真面目な技術集団ですから作るのは得意です。

パッシブハウス良いですよ!!