私はパッシブハウスジャパンの理事を務めております。

定期的にコラムを書かせていただいているのですが今回は基礎断熱についてです。

床断熱 基礎内断熱 基礎外断熱

皆さんはどれが良いと思いますか?

私なりに考えていることを書きました。皆さんのお考えの参考になるとありがたいです。

パッシブハウスジャパン理事コラム

https://passivehouse-japan.org/journal/14759/

以下同じ内容の転記です。

基礎断熱を考える

パッシブハウスジャパン理事 髙橋慎吾

パッシブハウスを作るには、この断熱方法で無いとダメということはありません。

きちんと断熱量が確保され気密ライン断熱ライン、防湿ラインがしっかりして、安全性が確保されていれば良いのです。これまでのパッシブハウスでも様々な手法がとられています。

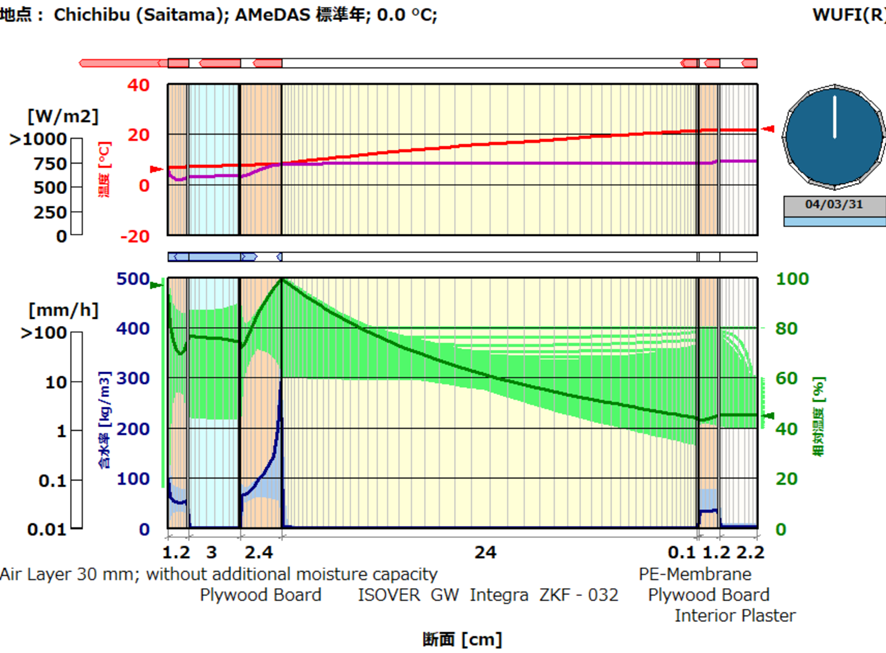

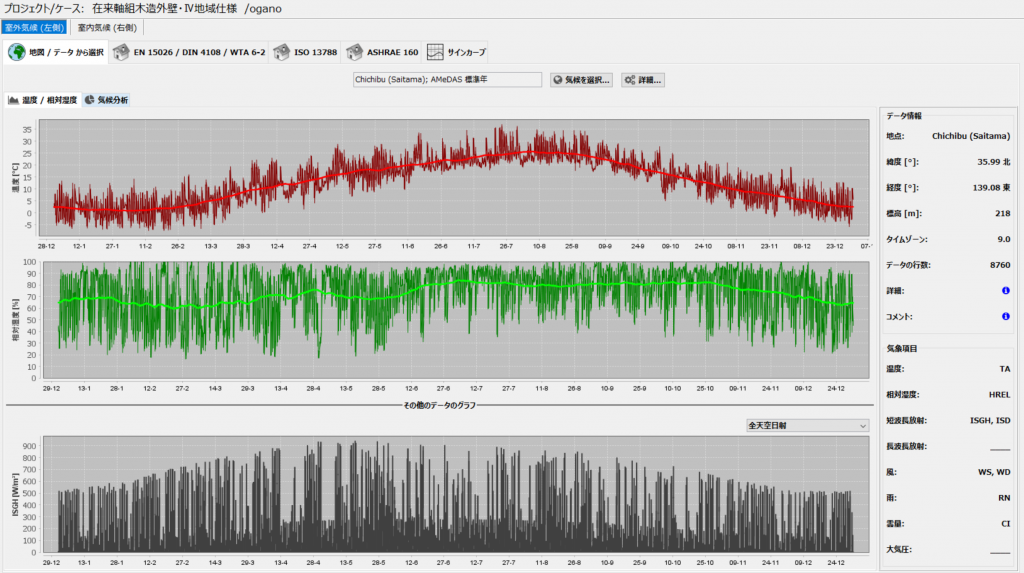

今回は基礎の断熱について考えてみたいと思います。これは私の個人的な考え方でパッシブハウスジャパンの公式見解ではありませんのであらかじめご承知おきください。私は5地域をメインに4から6地域で仕事をしているので寒冷地の方や、すごく温暖地の方は違和感があるかもしれません。

基礎断熱 床断熱

まず、基礎断熱にしなくてはならないのか?床断熱ではダメなのか?というところから。

もちろん床断熱でもOKです。多くの実務者さんも床断熱、基礎断熱を両方とも試されていると思います。

床断熱の利点は床下が暖房領域でなくなりますから暖房需要が減ります。床下の空間ばかりでなく、大きな熱容量を持つ基礎のコンクリートを温めなくてすむということも大きいです。大引きや根太などの熱橋を少なくして上手に断熱出来ればとても効果があります。しかし、玄関やシステムバス周りなど一部基礎断熱が必要な部分も出てきます。ここを断熱しないと台無しです。ハウスメーカーさんは床断熱が多いですが、やはり玄関やシステムバス周りは基礎断熱で対応しています。シロアリを問題にして床断熱を採用していると言う会社もありますが、一部基礎断熱を併用してしまっていると言うことはどういうことなのかとても理解に苦しみます。近年では絶対に基礎断熱を使わないと玄関土間も基礎上まで上げたり、システムバスも持ち上げたり床断熱に一貫して取り組んでいる会社もあるようです。すごいですね。

床断熱だと給排水の配管が床下の外気になります。寒い地域では凍結の恐れがあります。温水配管も冷めやすくなりますから給湯の消費エネルギーも増えてしまうようです。また、メンテのための床下点検口も断熱しにくい。気密がとれにくいという欠点もあります。

基礎断熱の場合は、水道配管は断熱空間なので凍結の心配は無いですし、温水も少し冷めにくいですね。そして実務者の皆さんならお気づきの通り、気密がとりやすいです。誰でも簡単に気密がとれてしまいます。様々なメリットデメリットがありますが、気密性能向上のためだけに基礎断熱を採用している人も多いのではないでしょうか?

基礎内断熱 基礎外断熱

基礎の室内側に断熱をするのが基礎内断熱。

基礎の外側に断熱するのが基礎外断熱です。

基礎に断熱する場合はプラスチック系のボード状の断熱材が多いですね。繊維系やガラス発泡系のものもありますが圧倒的にEPSやXPSが多いです。

それでは基礎の外側、内側どちらが良いのでしょうか?様々なご意見の中で一番取り上げられるのがシロアリの問題でしょう。プラスチック系断熱材はシロアリに食われて、シロアリの通り道となりやすいというものです。だから外側に断熱せずに内側の方が良いという方がいますね。確かに一見正しそうに感じますがここで疑問。内側の断熱材なら食べられないのか?蟻道を作られないのか?「基礎が完全で入られないから。」という人もいますが、飛んでくるものや人間が持ち込んだものについている場合も多いようなので絶対に大丈夫と言うことはなさそうですね。

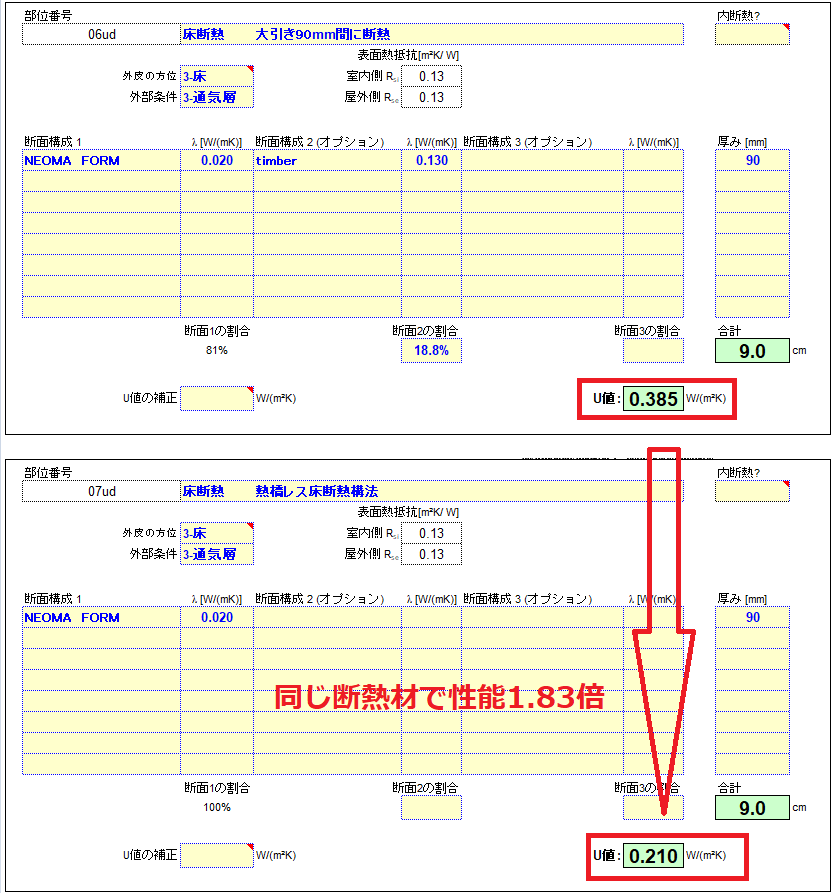

断熱性で比較

ここが重要です。我々が基礎外断熱にしている理由は主にここです。

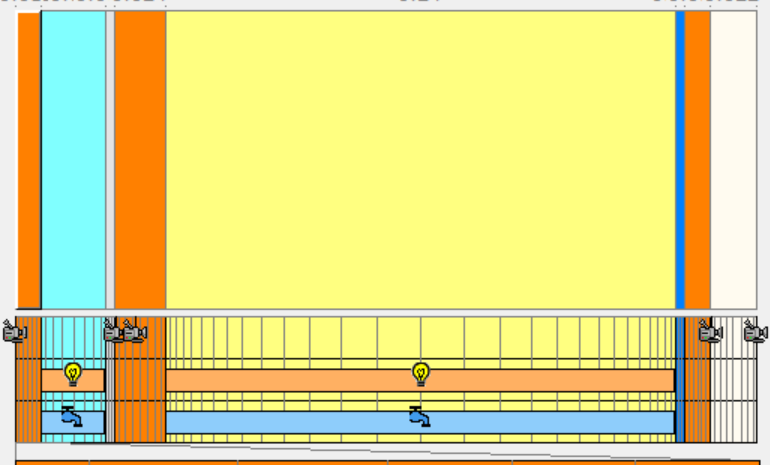

基礎の外張りの断熱と基礎内の断熱を断熱性で比較してみましょう。

基礎の外側は空間がいくらでもありますからたくさん断熱できます。基礎の内側では、ユニットバスや配管などに断熱材が干渉することもあり、断熱しにくいです。玄関もそうですね。ある程度は断熱できるけど工夫が必要です。内側なら水の関係が無くなりますので、ネオマなどのフェノールフォームも使えるかもしれません。熱伝導率が低いので有利ですね。

熱抵抗ではどちらが有利、不利かという明確な差は言いにくいでしょうか?

熱橋の違い

しかし基礎外と基礎内断熱では大きな違いがあります。それは熱橋です。パッシブハウスレベルになると基礎内断熱の熱橋は致命的です。基礎内断熱しかしないと言うことは全く考えられないほど大きな弱点となります。

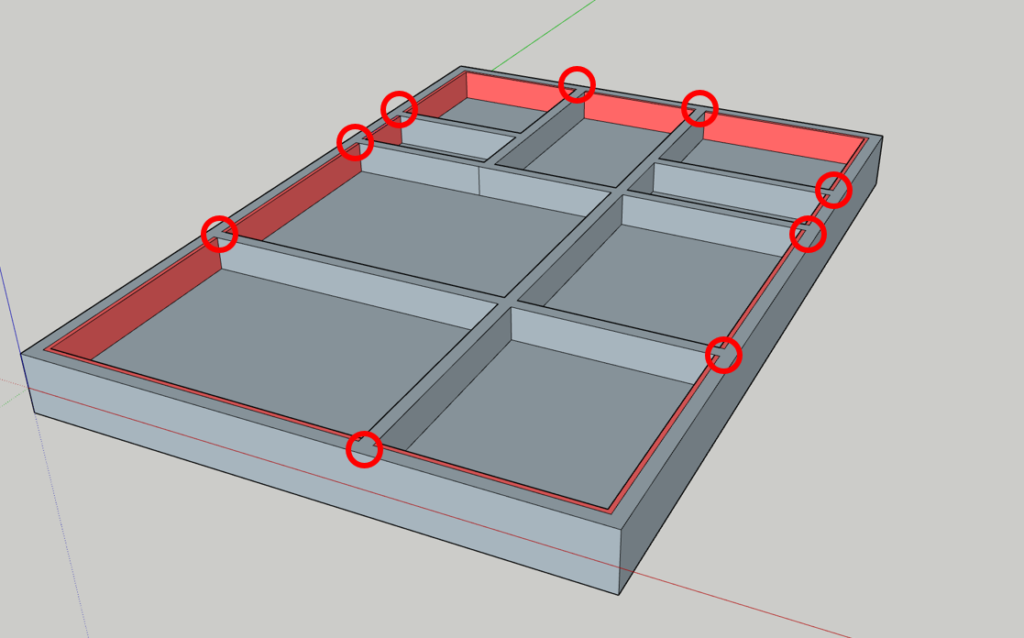

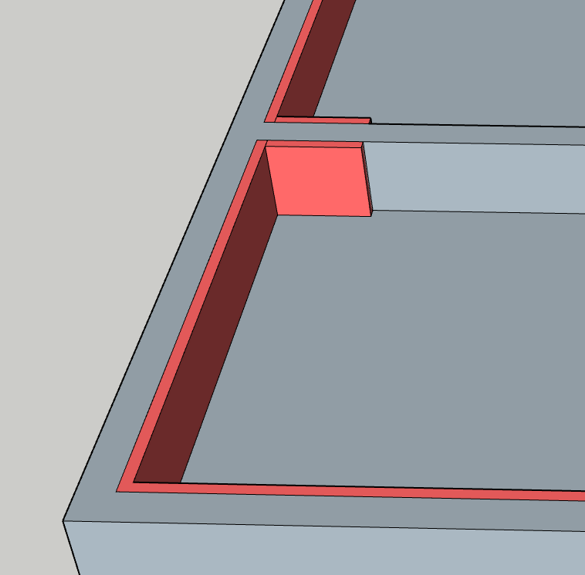

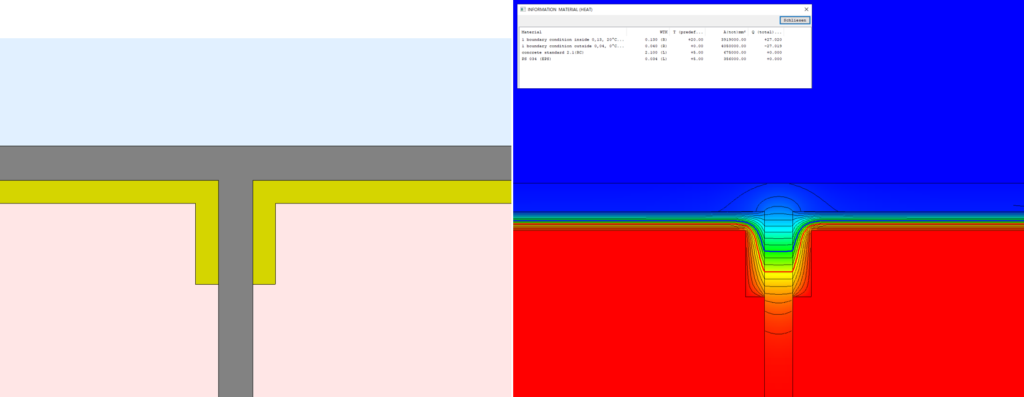

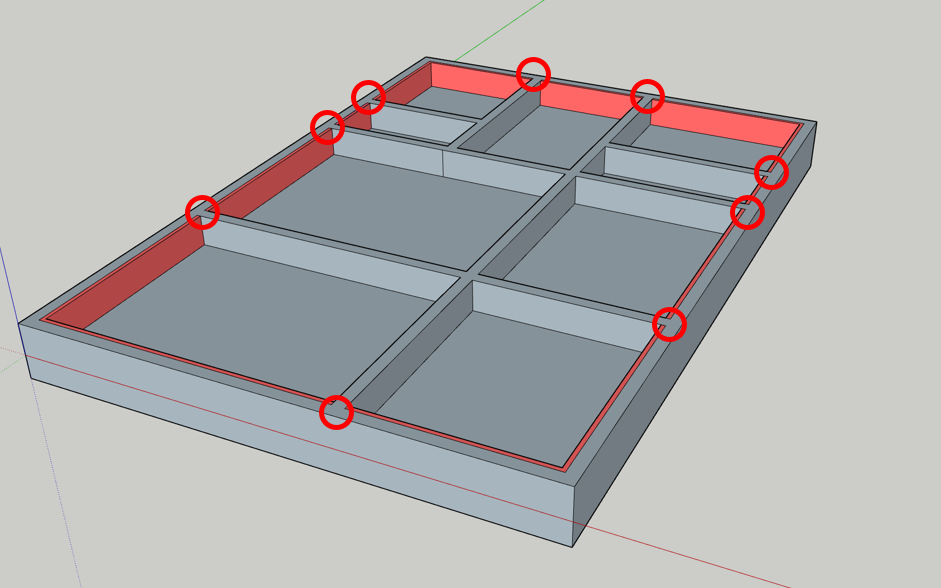

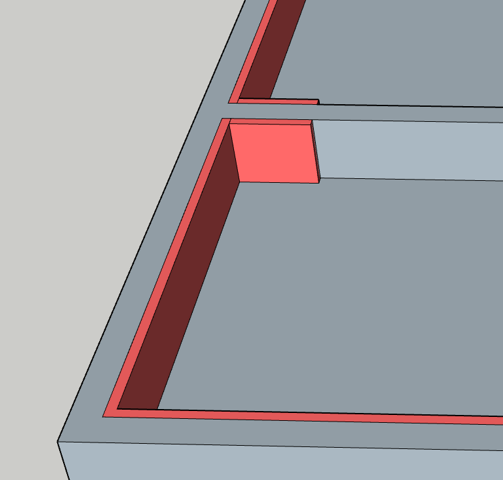

まずは基礎外周から中通りの基礎梁の接合部。

わかりやすいように図示しました。

ここは明らかに断熱ラインが切れてしまいますね。基礎立ち上がりに折り返しの断熱をしても基礎は熱伝導率が高いですから熱がどんどん伝わってしまいます。

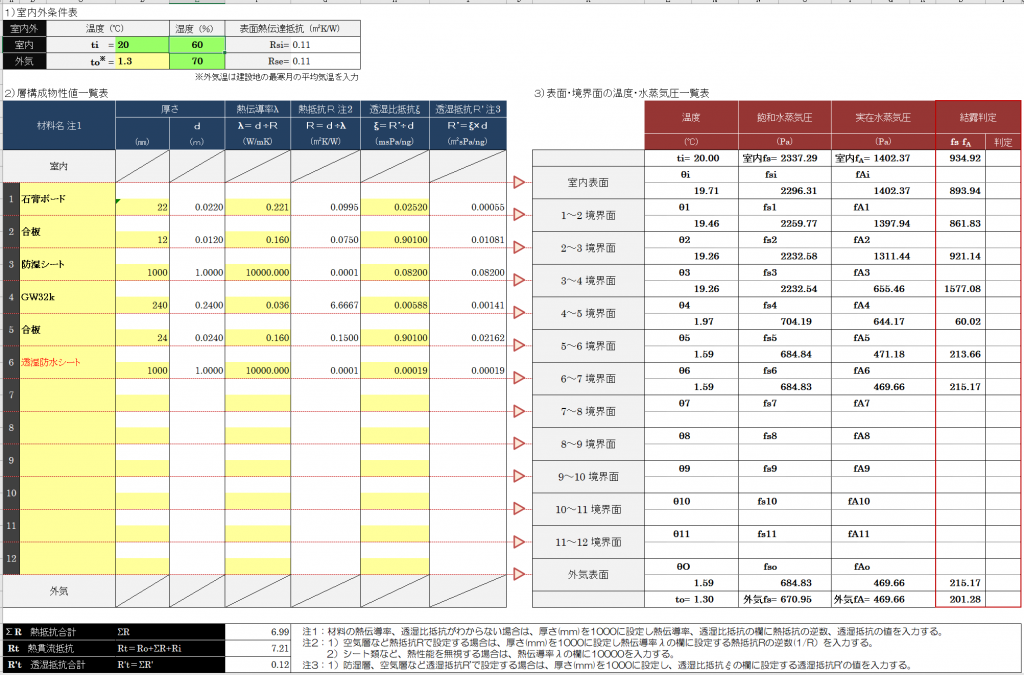

どのくらいの差があるのか?

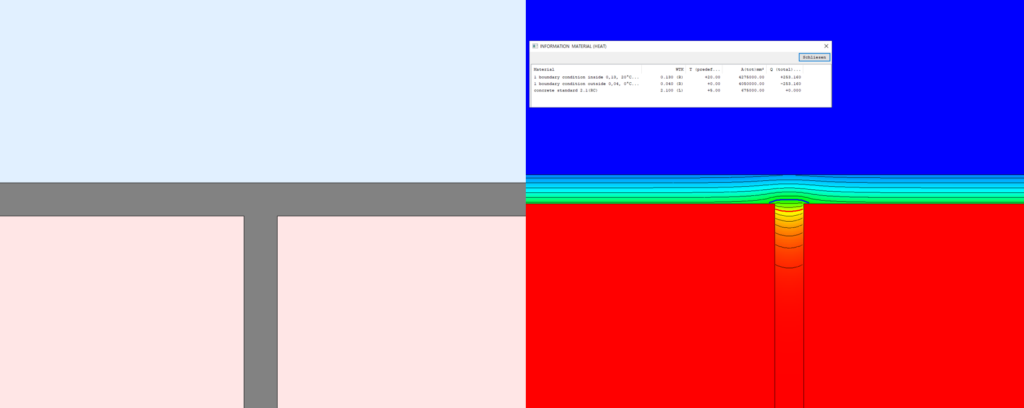

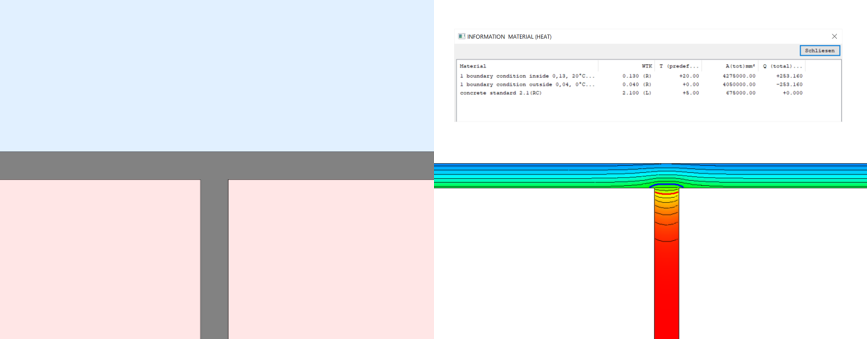

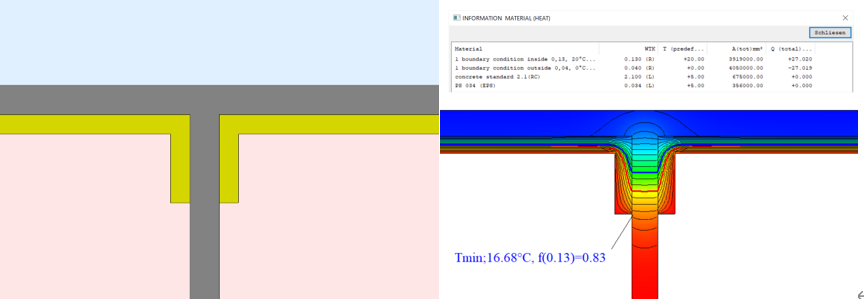

まずは断熱無し

このモデルは長さ3mの基礎。W150です。基礎に断熱がないと253.16W/mの熱が逃げています。内外温度差20℃です。

次に基礎内にパフォームガード(EPS特号λ=0.034W/㎡K)100mm厚

35.335W/m(3m)です。さすがに断熱材を貼ると効果がありますね。地上の基礎の面積が26㎡あると35.335/3*26=306Wの熱が逃げますね。パッシブハウスレベルだと致命的ですね。UA=0.3W位の建物でも大きな割合を占めるのが解りそうですね。是非計算してみてください。

折り返しを付けてみました。27W/mまで改善しました。

実際にはベース方向や土台方向にも逃げるのでこのようなT字基礎の部分の熱の損失は折り返しても少ししか効果が無いかもしれません。

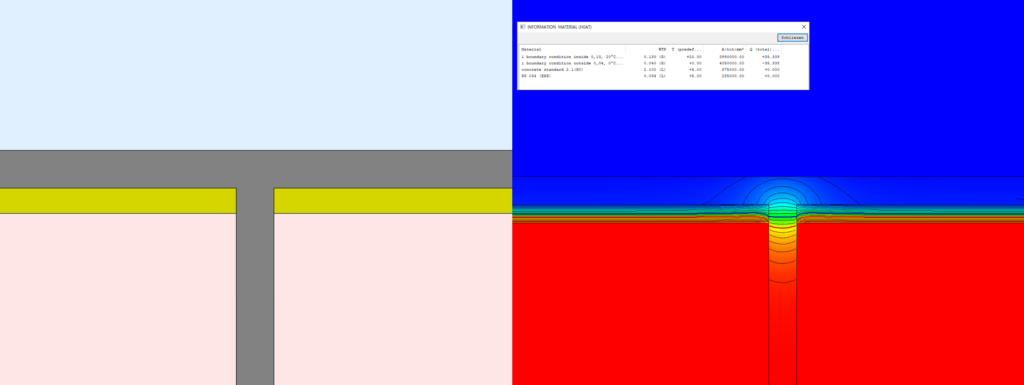

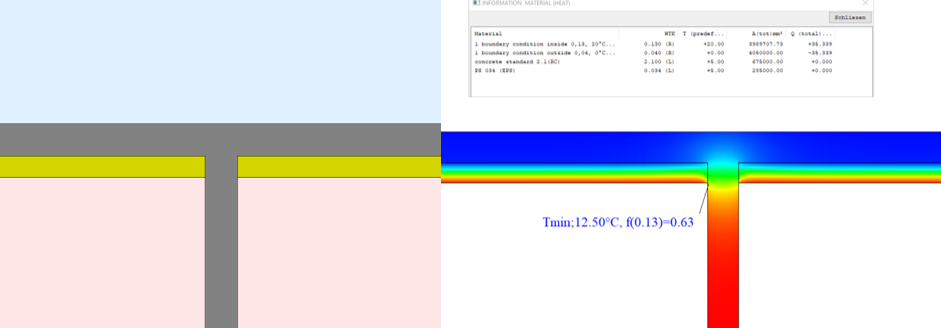

外張りしてみると18.878W/m

単純な内張と比較すると効果は全く違うことが解ります。

折り返しありと比較しても全く違いますね。

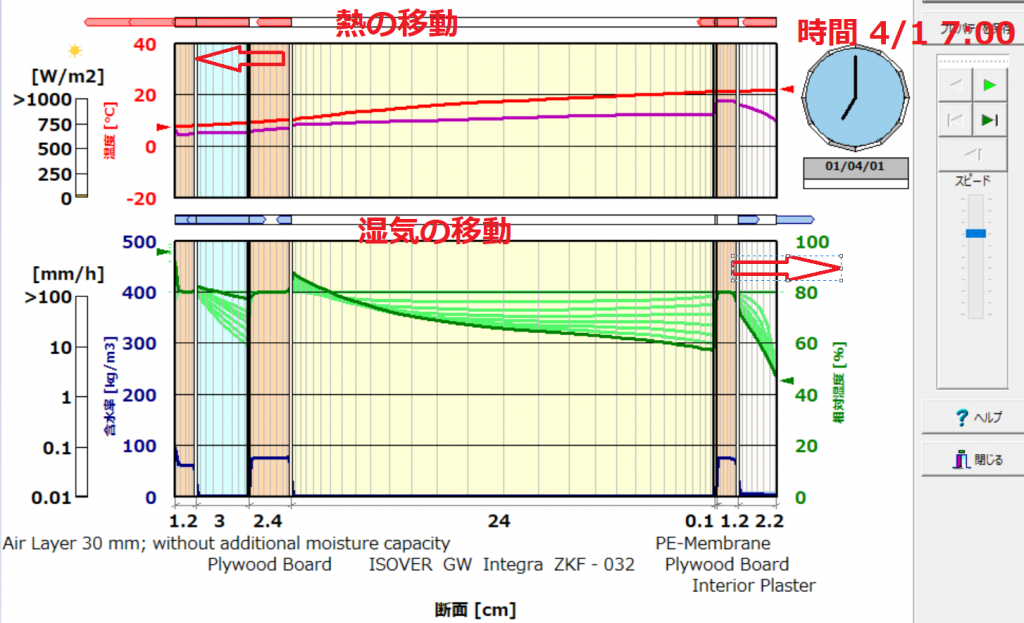

そして大きな違いが基礎の温度が高いと言うこと。蓄熱材として温度が安定します。

基礎が熱橋として熱を損失させる部分になるか、蓄熱材として役に立つか大きな違いですね。断熱の入れる位置だけでこれほど違うなんて知っていましたか?

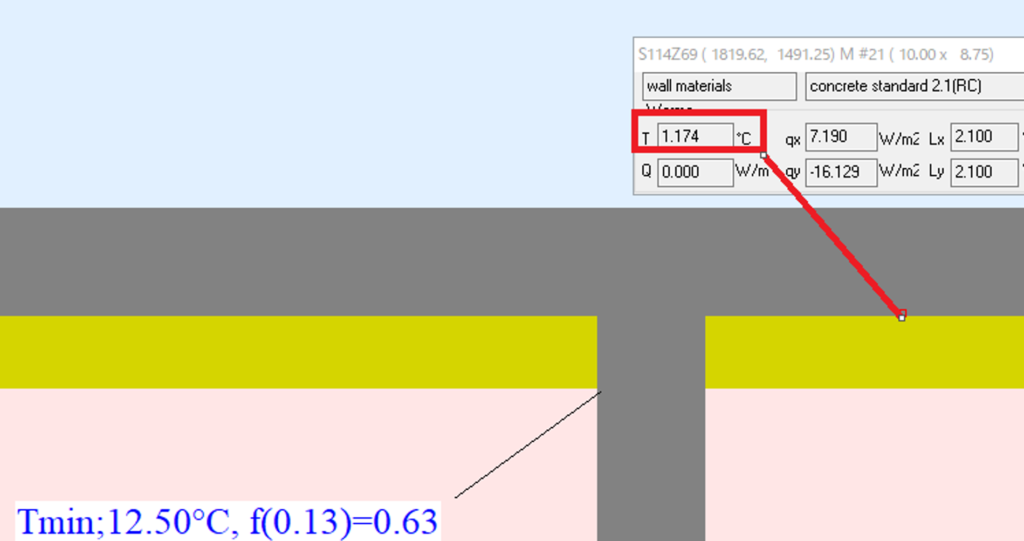

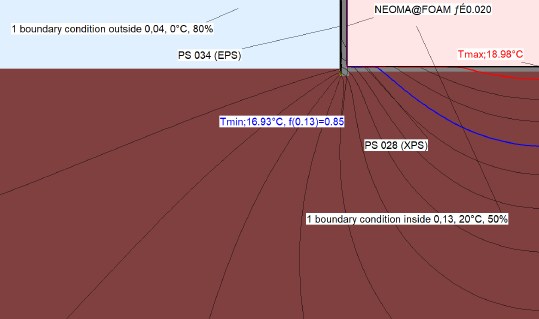

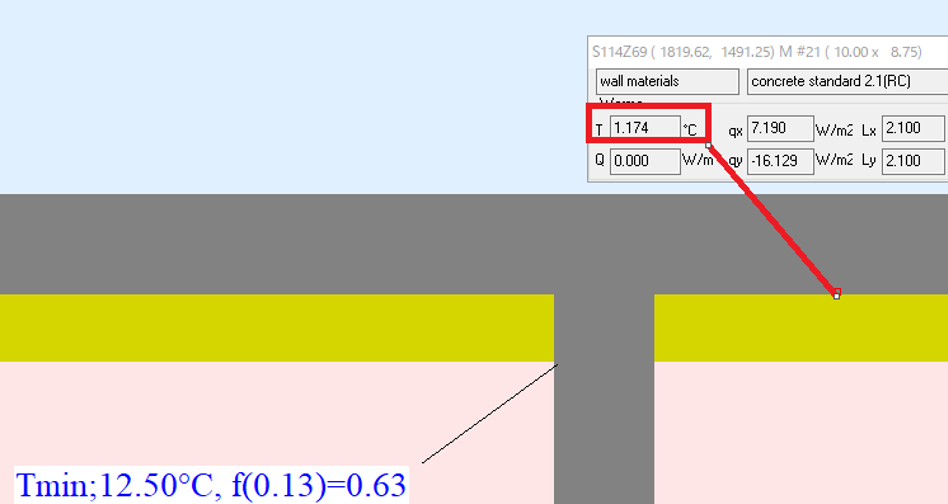

表面温度を考える

そして表面温度です。

中から見えるところの基礎表面で一番低いのが12.5℃ですね。(青い字)

冬なら結露しないですみそうです。ですが安心してはいけません。内張の基礎断熱のリスクは断熱材の裏に空気が回ってしまうこと。基礎にぴったりと断熱材を隙間なく貼ることはとても難しい作業です。断熱材の裏の温度は1.174度(赤い四角)断熱材裏に空気が回り込んだらと思うとぞっとしますね。結露が起こりカビなど生えないと良いですがどうなるでしょうか?。少しの隙間なら空気が動かないのではないかと言う人がいますが少しの隙間ってどのくらいまで許容されるのでしょうか?

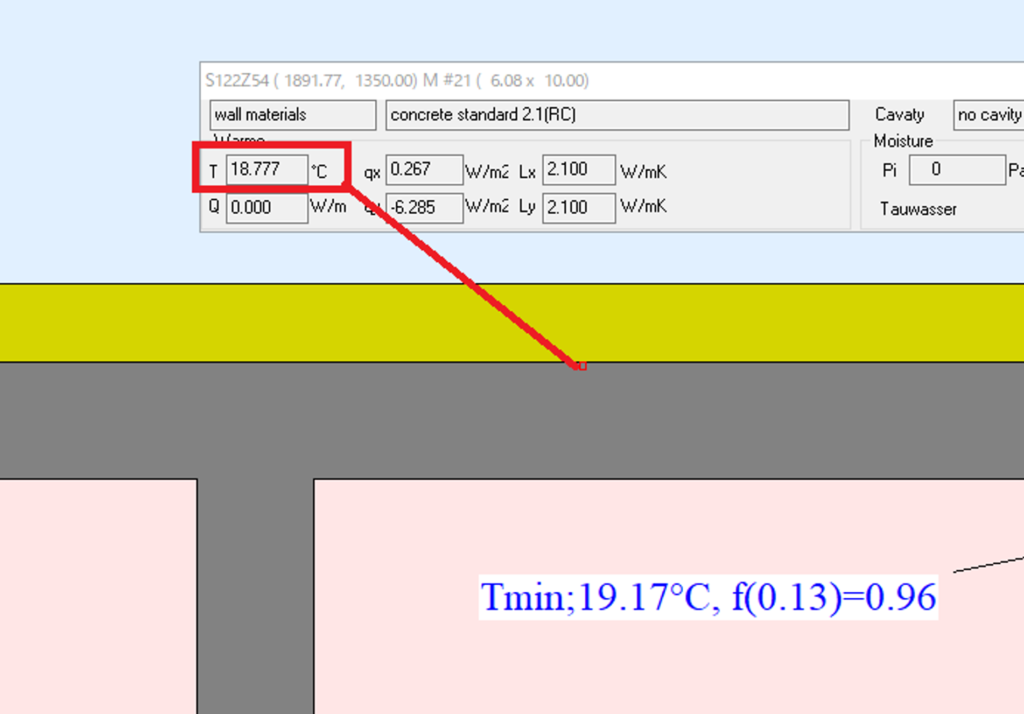

基礎外断熱の中から見えるところの表面温度は19.17度高いですね。

そして断熱材の裏側でも18.777度

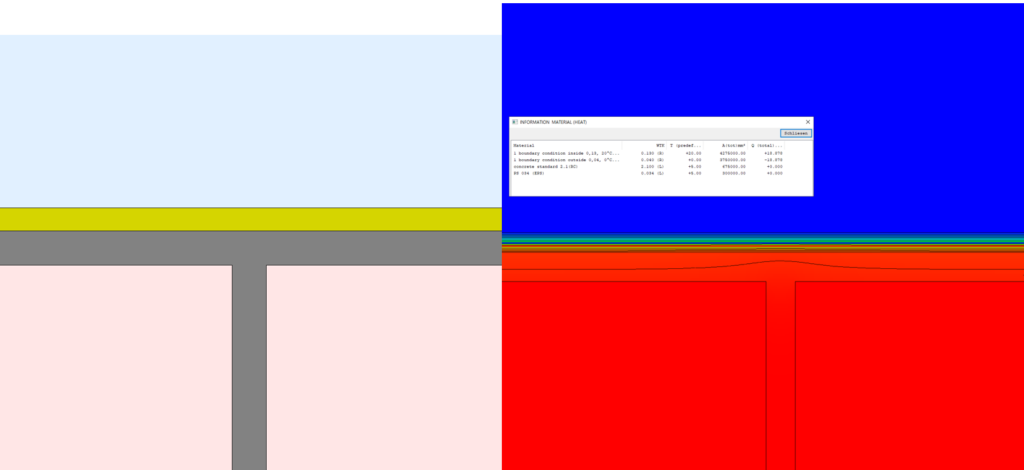

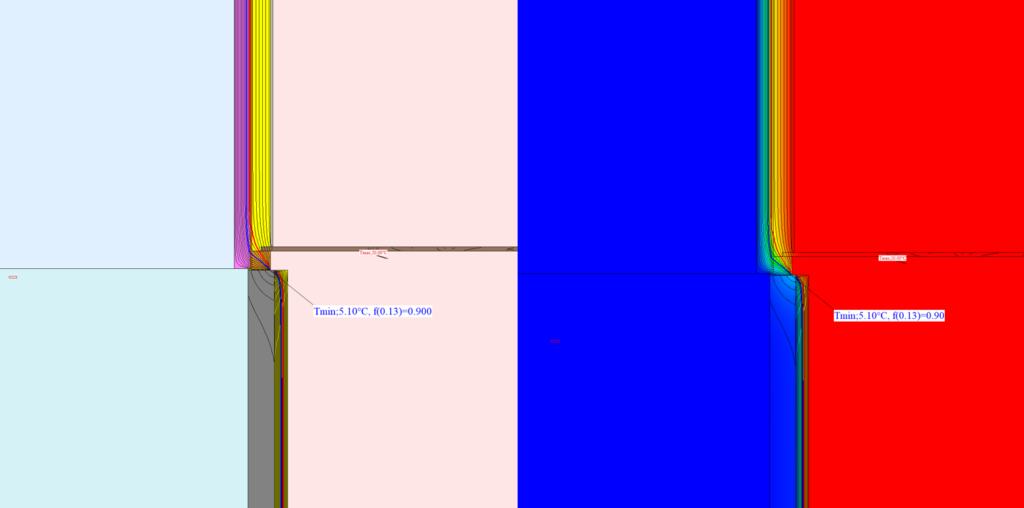

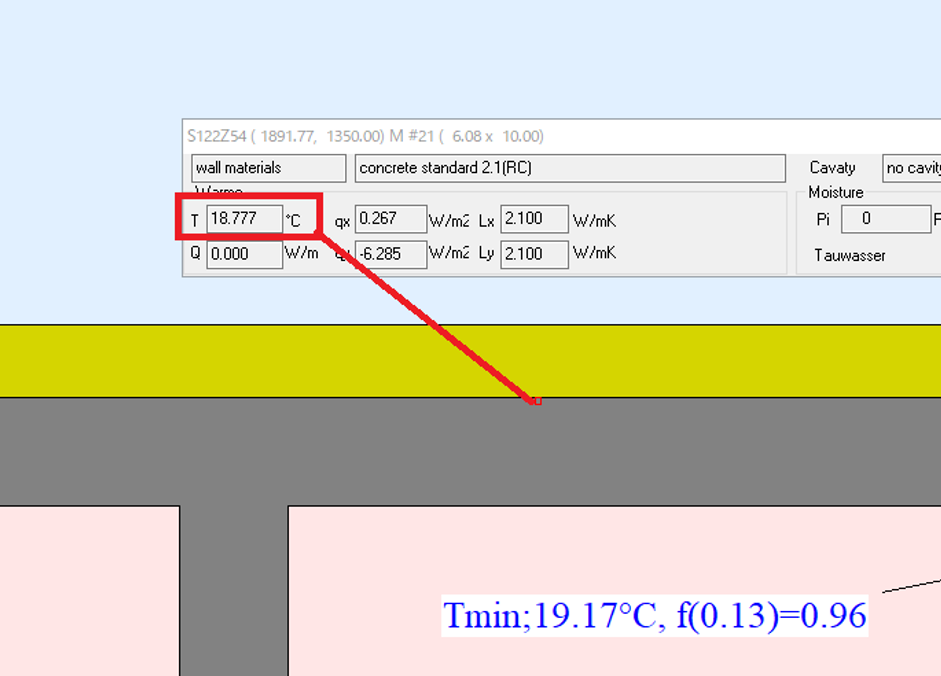

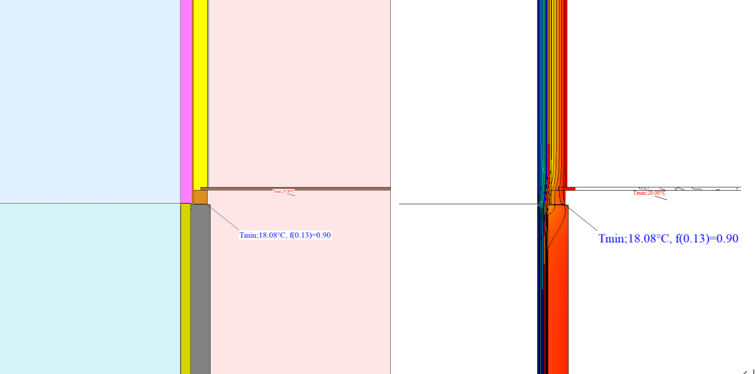

土台部分の熱橋は?

基礎が冷たいと土台に熱が伝わるのは当たり前ですね。

土台の取り合いです。上半分が外壁土台があって下が基礎です。

内張の場合の5.1度

かなり冷たいです結露しそうですね。基礎内梁断熱で床下エアコンのように屋内の空気を循環させるときには注意してください。最低でも基礎や土台に熱が伝わらないように断熱処理しましょう。

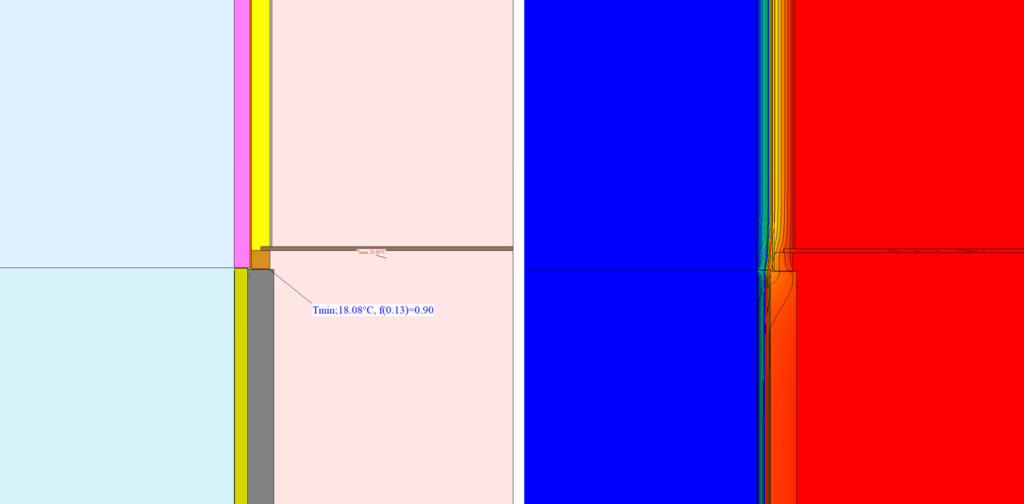

そして次が基礎外張り断熱。

外張りが18.08度

全く違います。

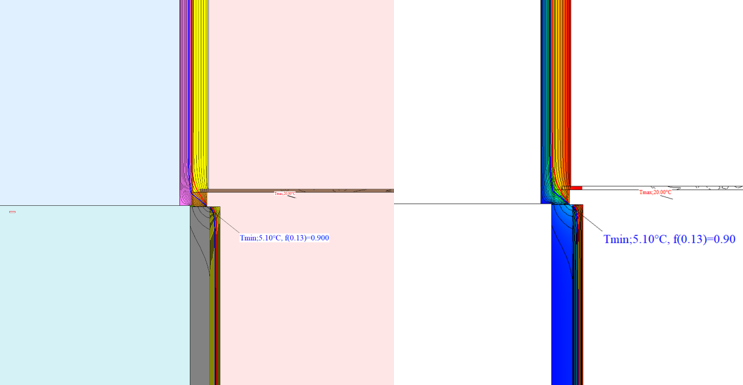

マニアックな人ならψ値の差が知りたいでしょう。

その差は0.17W/m

これがどのくらいかというと、パッシブハウスを計算したことのある人なら困り果ててしまうくらいです。

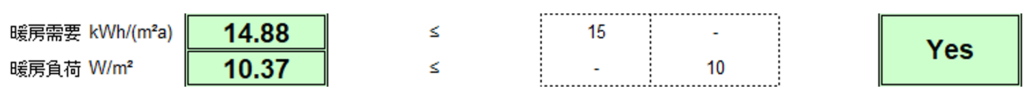

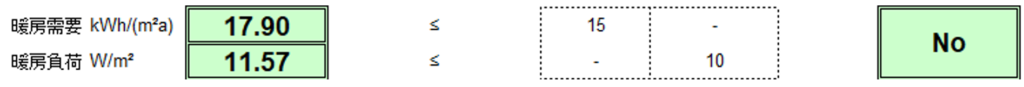

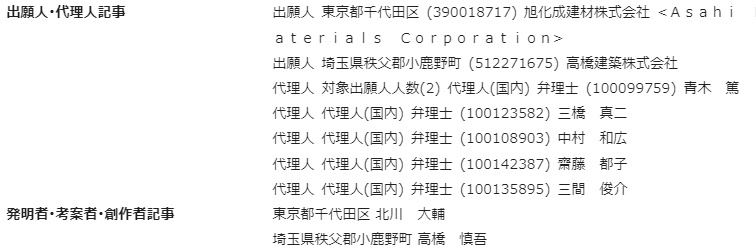

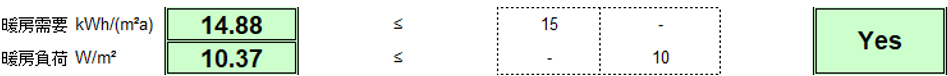

現在当社で計画しているパッシブハウスは基礎外断熱です。

パッシブハウスの性能ですね。

しかし基礎内梁断熱のψ値の差を計算すると

なんと17.9kW/㎡ 3kW/㎡も増えてしまいます。

このレベルの建物になると0.1W/㎡削るのにすごい努力をします。削りに削ったところからさらに削減するのは大変ですね。それがこの一撃ですべての努力が水の泡。

大変なことです。

基礎の断熱量は他の部位とのバランスを考えよう。

断熱しやすいのは屋根、天井です。次には壁。難しいのが基礎ですね。

高断熱住宅は各部位を欠点の無いように断熱することが肝心です。屋根と壁をいくら断熱しても基礎がおろそかなら全くダメです。できる限りバランス良く断熱しなくてはなりませんね。

当社では、基礎外、基礎内にダブルに断熱することが当たり前です。それでも壁などに比べると弱いです。コストや施工性なども考えながら今の断熱となっています。

シロアリのリスクは?

外張り断熱でやり玉に挙がるのがシロアリリスク。

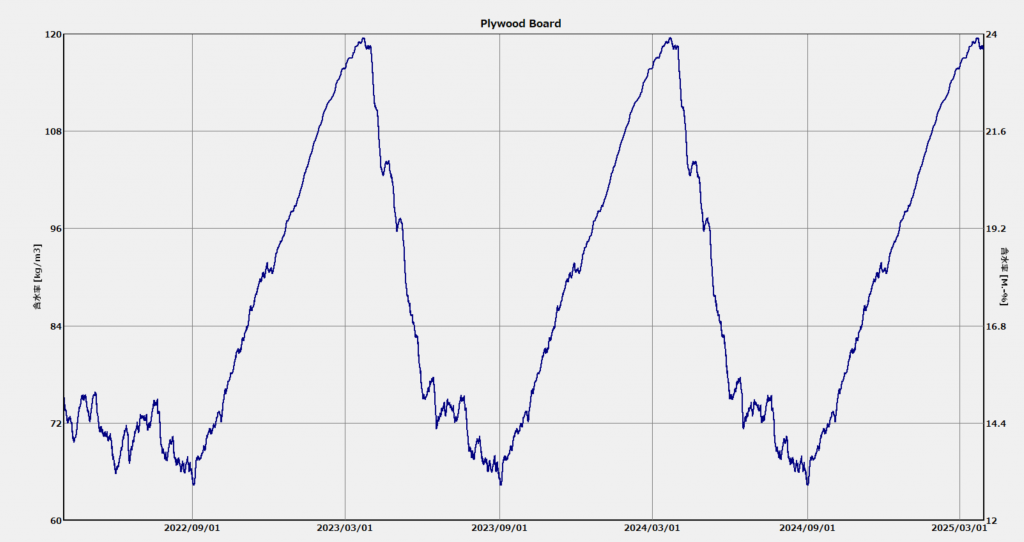

温暖化が進む日本では、あらゆるところでシロアリが発生するようです。

これまで当社では全く被害はありません。

基礎外張りの断熱材メーカーの話では施工マニュアル通りに適切に工事している建物では被害がないそうです。たびたび被害写真がネットなどで流れていますがそのほとんどが施工ミスによるもの。マニュアルに則って施工していないものですね。基礎内断熱でも、床断熱でも適切な施工でなければシロアリの被害はたくさん報告されていますから、どこで断熱すると言うよりマニュアルに従った適切な施工が重要と言うことですね。

パッシブハウスを作るために

基礎の断熱の方法で性能が大きく変わることが解りました。パッシブハウスを実現するためには性能の面からも基礎外断熱を選択することが有利なようです。

我々の仲間の多くが基礎外断熱を採用しています。

パッシブハウスを目指し性能を上げてくると、基礎外断熱以外は選択しにくくなります。

ほどほどの断熱の家でしたらコストを考え施工が楽な基礎内断熱の選択もありそうですが、私は10年後、20年後を見据えた家づくりをしたいので、パッシブハウスレベルにしやすい基礎外断熱を採用しています。

基礎外断熱に全くリスクがないとは言いません。しかしそれ以上にメリットがあります。他の断熱方法もシロアリのリスクもありますし、熱的にたくさんのリスクがあります。

今までの住宅では床断熱がメインで基礎断熱はまだまだ少ないかもしれません。しかし、多くの実例が出来てきましたし様々な方法が試みられています。

これからもさらにより良い方法が考案されていくことでしょう。今回は基礎断熱についてお話ししましたが、私がお話ししたことすべてが正しいということではなく思い込みや勘違いもあるかもしれません。ほかの良い方法もあります。皆さんも積極的に情報を入れ勉強し実践してみてください。私を含め一部の人の言動に惑わされることなく、自分自身の知識できちんと判断できるようになってください。ネットの曖昧な情報に踊らされることなく、きちんと勉強しましょう。

これからも皆で一緒に頑張りましょう。正しい情報、判断で良い家をたくさん作りましょう。