一般の方から、断熱性はどこを目指すべきか質問があります。

断熱量は多い方が良いのか? まずはコストなどのことを考えず、断熱量は多い方が良いのか?

歴史的な背景から今後の断熱量の変化。 時代の流れとともに断熱量も変化してきています。

しかし、わずか20年しかたたないのに、そのときに古い技術で建ててしまった方は、もう建て替えたくなってしまいます。

エネルギーの観点から 断熱すればするほど、省エネになり,ランニングコストは減ります。

これは HEAT20のグラフを見るとわかりやすいので、それを見ながら説明します。 一番多い6地域のグラフで説明します。HEAT20のホームページからの抜粋となります。http://www.heat20.jp/members/data/2019/18-3_suzuki_sunagawa_nonaka.pdf

青いラインが 戸建て住宅 赤いラインが集合住宅です。

人がいるお部屋を 人がいる時だけ暖房する という設定です。

その基準で建てられた家を全館暖房したら。暖房費が2.5倍 そのレベルのおうちを、あまり寒くないように全館暖房したらどうなるでしょう。吹き抜けがあったりリビング階段だったりするとこの条件に近くなりますね。

このグラフが表すように 現在の最高等級である等級4の断熱をしたとしてもおうちの中全体に暖かくすると、140%位。

G1グレードで断熱したら5割増し。 そして次は G1グレード。省エネ基準レベルのおうちにちょっとガラスでも良くすれば到達できるレベルです。

1.5倍くらいのエネルギーを投入すれば 全館連続暖房も可能です。

G2グレードで断熱したら。ほぼ同じ 次にG2グレードレベルにしてみましょう。私が考える最低レベルです。

このグラフを見て解る通り、全館連続暖房をしてもエネルギーの増加は1割以内に抑えられます。

G2レベルまでしてやっとこれが実現できます。私が最低G2と言っているのはこの理由もあるのです。

いよいよG3 ほぼ半分の燃費 おすすめレベルのG3です。

やく40%削減できます。大体半分ですね。

ここまで下がると、エネルギーが減った。とても省エネだと大きく実感できるでしょう。

ということは、全館連続暖房をする限り、G3に近い性能にしないと エネルギー、ランニングコストは減ったと実感できないことになります。

我慢しながら冷暖房をしないとさほど省エネにならないと言うことです。

G2を超えてG3に近づくほど、体感性能は変わります。

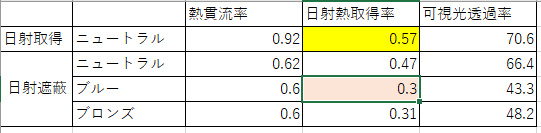

G2,G3の性能は? HEAT20のホームページから抜粋したHEAT20の性能表です。

UA値

断熱を補う方法 いろいろあります。 コストの問題もあります。家の大きさや,形などでそこまでUA値が上げられないこともありますね。

暖かさや省エネ性は断熱だけでは決まらないので、ほかの要因も重要です。

ほかの要因をきちんと考えれば、断熱量は少なくすることができるともいえます。

大きな要因の一つに日射があります。

きちんと太陽熱を取得しその熱がため込めれば良いのです。その分断熱は少なくて済みますね。

家の形や間取りも重要です。

換気システムで熱を回収する方法もあります。健康に住まうには、24時間換気が必須です。

まとめ ほかにも理由はありますが、私が現時点でおすすめできる断熱性能は最低G2、できればG3ということになります。

おまけ

気密性能に関しては 換気の仕組みなどで違いますが私は最低 C=0.5以下