秩父市で新築住宅に引っ越したご家族からのLINEが来ましたのでご紹介。

ホームオーナーさん初入浴

オーナーさんのそのままのコメント引用します。

***

まだ引っ越ししてないのですが、家族4人で銭湯に行く感覚で入浴してきました。

無暖房で室温25℃ありましたので、浴室から出る時のヒヤっとする感覚が皆無なので

不思議な体感に思わず笑ってしまいました(笑)

そのままタオル一枚で家中をウロいてしまいました(笑)

あと驚いたのは入浴して1時間経っても手足がポカポカして、熱いです!(笑)

アパートの時と同じ40℃で、かつ省エネの為に、浴槽の保温は直ぐに切ってしまったので、体感で38℃くらいのヌルイ湯に浸かっていたのに係わらず、入浴後の身体はまるで草津の天然温泉に入った後の様な感覚です。

アパートであれば入浴中も、追い焚きをして41℃、出た後は寒くて堪らないのに…

いかに住宅の性能が健康と直結しているのか…本当に恐ろしいほどに体感した入浴初日でした…(笑)

追伸

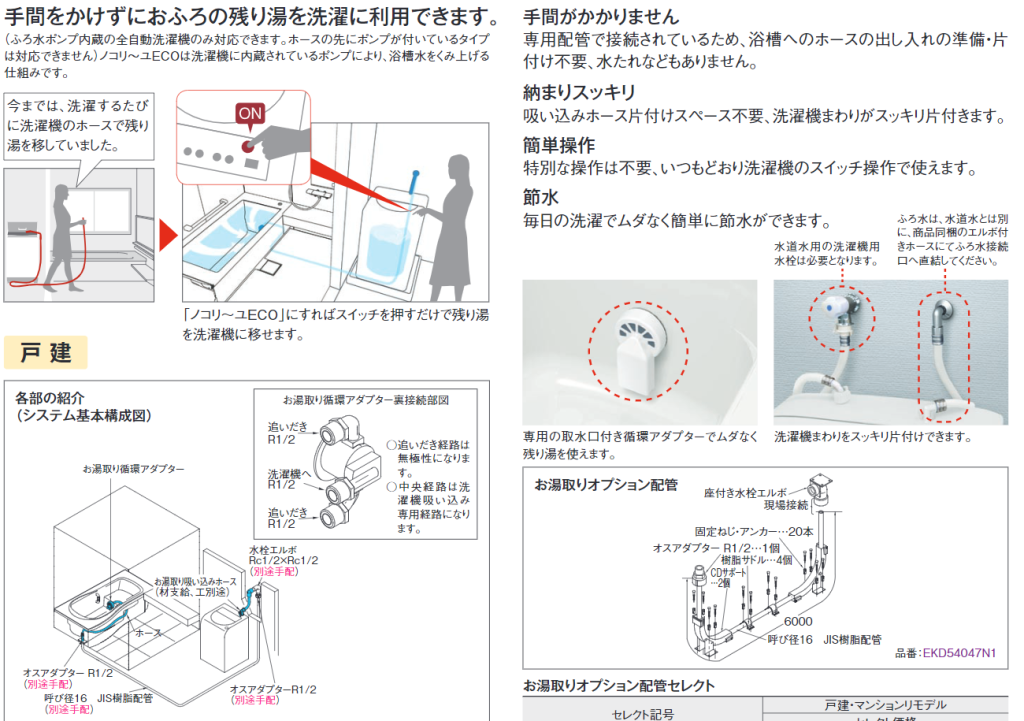

ユーティリティの換気扇はアドバイス通りに入浴後に回しっぱなしで回遊導線の各扉は全開にして、アパートに帰りました🌀

*****

暖房無しでポカポカの不思議な体験を上手に書いていただきましたのでご紹介しました。

ぬるめのお湯で大丈夫 健康にいい!

皆さんお風呂の温度は何度ですか?

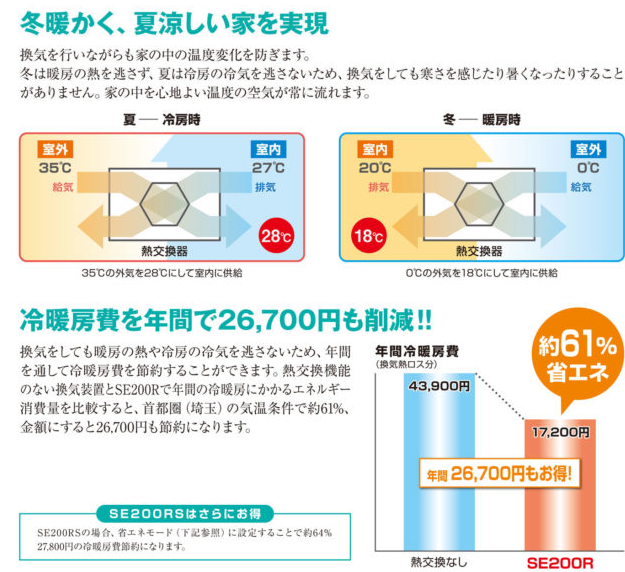

入浴前に体が冷え切っていたり、脱衣室や浴室が寒かったりすると暖まりたくて熱めのお湯につかったり熱めのシャワーが気持ちいいと言うことになりますね。

ですが、お部屋が暖かいとどうでしょう。体は冷え切ってませんし、浴室も寒くありませんから、温めのお湯で十分と感じます。温めのお湯にゆっくりつかることによって体のしっっまでポカポカ。

このホームオーナさんのお声にあるように湯上がりでも冷めにくい。温泉みたいな心地よさを味わえるのです。お部屋が寒くないというのが絶対条件ですね。

浴室内での体感温度が重要 ユニットバス選び

これはあまり耳にしない話かもしれません。

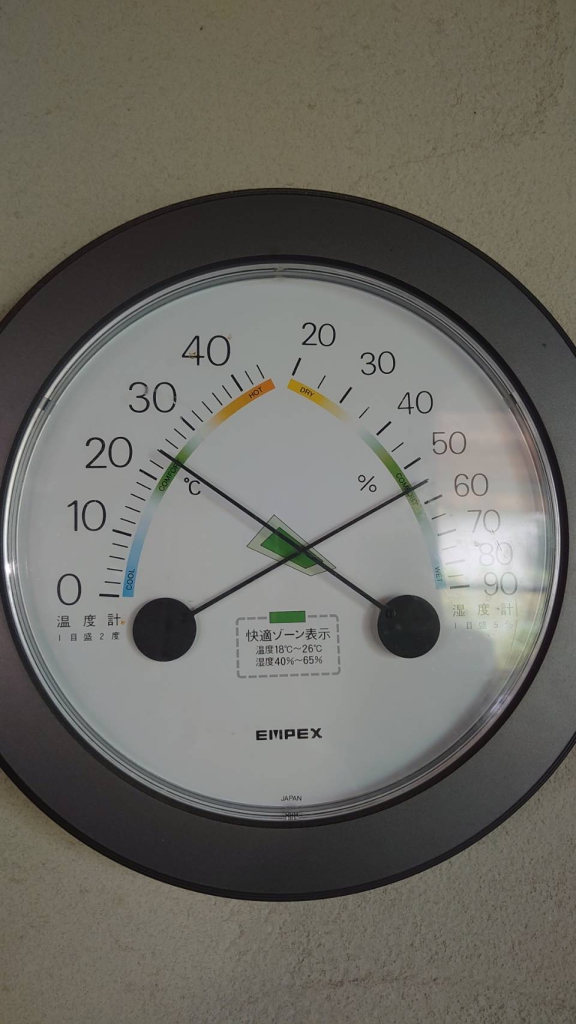

お部屋で過ごすときに室温ではなく輻射熱の温度なども含めた体感温度が重要だと言うことは皆さんご存じだと思います。

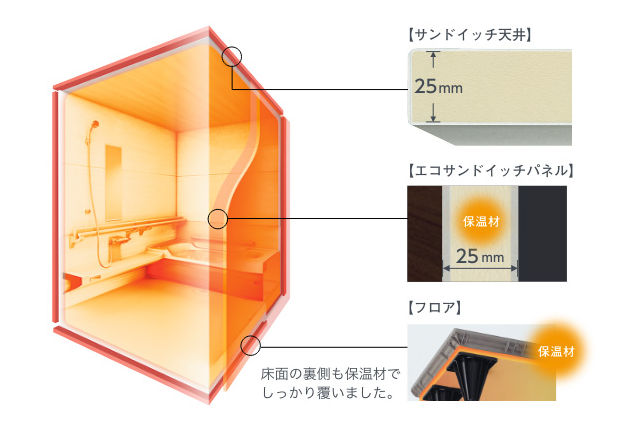

お風呂でも同じなのです。近年はユニットバスが多いので新築住宅ではめちゃくちゃ寒いと言うことはないと思いますが、普通の断熱性能で普通のユニットバスを選んでしまったら全くダメです。

おうちの断熱性能とユニットバス選びで入り心地に大きく差が出ます。「うちは高気密高断熱だから大丈夫」そんな声も聞こえてきそうですが、中途半端な断熱性能ではダメ。特に床断熱構法のおうちでは注意が必要です。ユニットバス周りの床下の断熱性能はとても低いです。玄関とともに冷えやすくなっています。冷たい空気がユニットバス周りを覆い尽くす構造です。

そして重要なのはユニットバス周りの断熱。ローコストを歌う住宅会社はお客様が気がつかないところはとことん手を抜きます。

ユニットバス本体のの壁や天井の断熱を確認してください。ひどいのは全く断熱していない。してあっても薄い発泡スチロールだけ。そのようなものがほとんどです。

メーカーによって断熱方法が全く違うので要注意です。カタログに書いてあるのは浴槽の保温力のみお湯が冷めにくいかどうかだけですね。

入り心地はそこではありません。浴槽だけではなく、浴室全体が暖かくないとダメなのです。

本当にメーカーの姿勢が出てきます。住むひとに心地よく入ってもらい健康に過ごしてほしいのか?カタログスペックだけあげて売れればいいのか?

住宅会社のユニットバス選びでなんとなくその住宅会社の姿勢がわかりますね。知らないのか?知っていても売れればいいと考えるのか?

おすすめはまるごときちんと断熱されているユニットバスを選ぶこと。表面温度が冷たいと感じない素材を選ぶこと。私が体感した中では○○さんのものが良いようです。たまにお客様のどうしてもという希望で他社を使うことがありますがちょっと残念な結果となってしまうことが多いです。

シャワーだけ?

暖かいおうちだと体が冷えてないためシャワーだけという人も多くなる傾向です。

ゆっくり使って体を温めなくてもきれいになればいいのでしょうか?最近サワーのみと言うひとが増えている気がします。

私はゆっくりつかる派です。今朝もお風呂の中で読書やメールチェック。気持ちいいですよ。真冬でもおうちが寒くないので一日二回入浴多いです。(笑)

裸でうろうろ

ホームオーナーさんのお便りにもありましたが、入浴後体ポカポカで裸でうろうろ。

笑っちゃいました。うちでもそう!子供も私も少しの間裸だったり下着だったりで うろうろしています。(笑)

真冬でも!お部屋の中は一年中快適ですから 湯上がりは一年中薄着です。

寒くてすぐ服を着なくちゃなんて思いません。ゆっくり体を冷ましながら、くつろいでます。

快適さは体感しないとわからない。

今回のホームオーナーさんもかなり勉強して詳しい方でしたが、体感して衝撃を受けたみたいですね。

住宅会社のひとでも体感していないひとは全くわかっていません。残念ですね。ガラケーしか使ったことがないひとがスマホのことを語っている感じです。(笑)

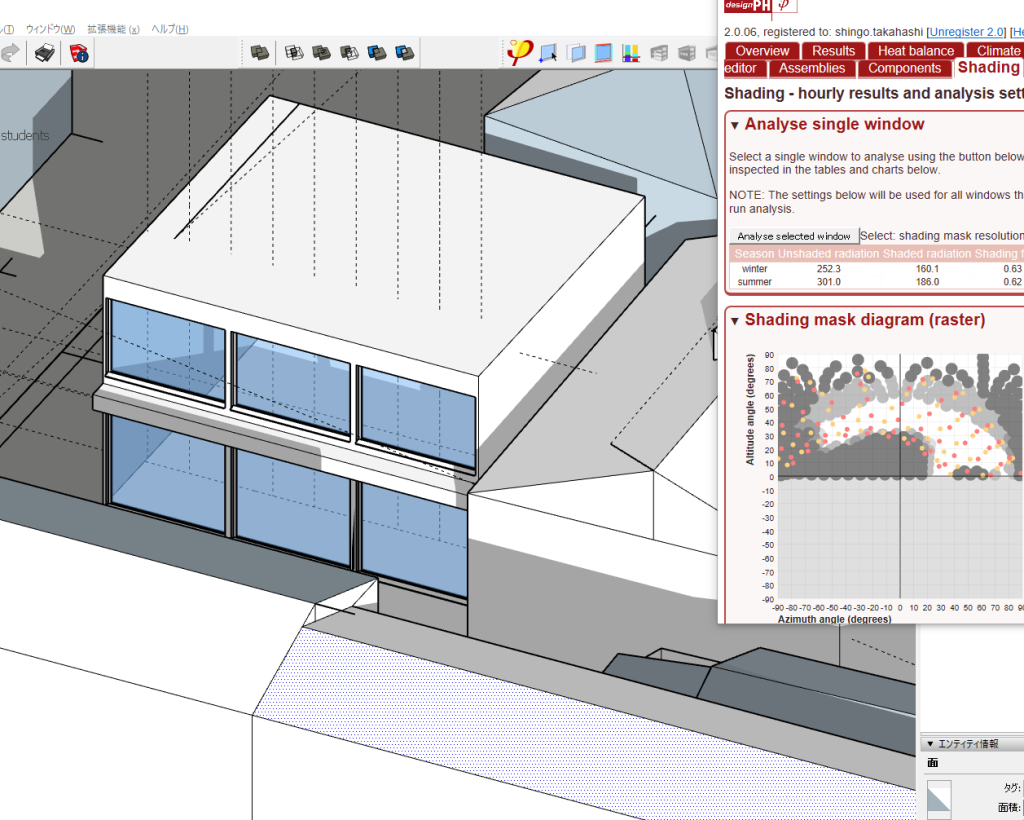

20年後くらいに気がつくのかな?普通の高気密高断熱とパッシブハウスクラスの住宅の違いが。

住宅会社の方がわからないのに、一般の方がわからないのは無理ないですね。