APlugのコラムで、スイス在住の滝川さんのレーポートを読んだので、自分のメモ代わりにブログに記載し皆さんにもシェアいたします。

家庭からのエネルギー消費が多い

日本と同様に2050年にゼロカーボンをを目指しているようです。それも、原子力発電には全く頼らないで建物上の太陽光発電を重視しているとのこと。

スイスでは温暖化ガスの排出量が 交通分野が34% 建築分野が24%と 日本と同じように家庭で排出される量が多いようです。

最終エネルギーの消費量という観点から見るとなんと42%が建築分野。

建築分野の省エネが重要であることがわかります。

もちろん日本でも同じです。

再エネ100%めざす。

先日、日本の方向性を決めるタスクフォースや,あり方検討会では、パッシブハウスジャパンの理事の竹内先生が太陽光発電の100%の積載を求めるも、うやむやに議論が進められ太陽光発電の義務化は無いことになりそうです。

スイスでは2045年までに建築分野のエネルギー消費を-45%削減し100%再生可能エネルギーにしていく必要があるとされているそうです。

住宅の屋根に太陽光設置をするなど住宅で使うエネルギーは自分の住宅でまかなうというこの流れは世界的に進んでいきそうなので、日本では法的には義務化されなそうですが、いずれは日本でもそうなるでしょう。現在建てられている住宅も太陽光発電が乗せられなくても、そのときに対応できるように屋根形状などきちんと考えておく必要がありそうです。ゼロエネにできないから建て替えを考えなくてはならないと言うことが無いようにしなくてはなりません。

戸建て住宅の省エネ基準は?

現行の基準は2014年に改訂されたものだそうです。すでに6年も前ですね。

文章を抜粋すると

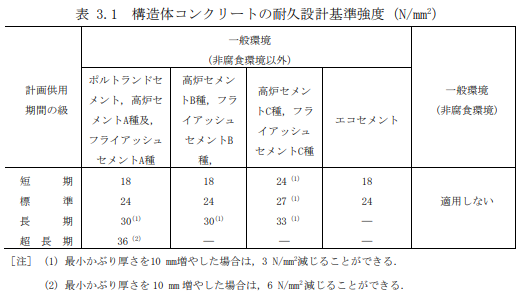

「新築ではニアリーゼロエナジーを旨とするこの規制基準では、戸建てであれば熱需要(暖房・給湯・換気)は35kWh/㎡年、暖房熱は16kWh/㎡年以下と定められ、簡易計算による許認可の場合、U値(W/㎡K)では外壁・屋根は0.17、窓は1.0、ドアは1.2以下が求められています。また、庇や外付けシャッターといった、夏場の過熱防止対策の証明も必要です。」

とのこと。

ほとんどパッシブハウスレベルですね。かなり厳しいです。これが2014年の省エネ基準と言うから驚きです。

ちなみに日本では 平均熱貫流率0.87W/㎡Kという スイスの外壁屋根の基準の5倍の基準でさえ2020年義務化が見送られ 2025年には義務化しようというながれですからとても情けないですね。

この日本の基準義務化も竹内先生がG2レベル義務化を訴えましたがレベルが低いものとなってしまいました。

基準は一次エネルギー消費量

省エネ性能を壁などから熱が逃げる量。U値(熱貫流率)で議論することが多いですが世界的には暖房エネルギーの消費量で表します。

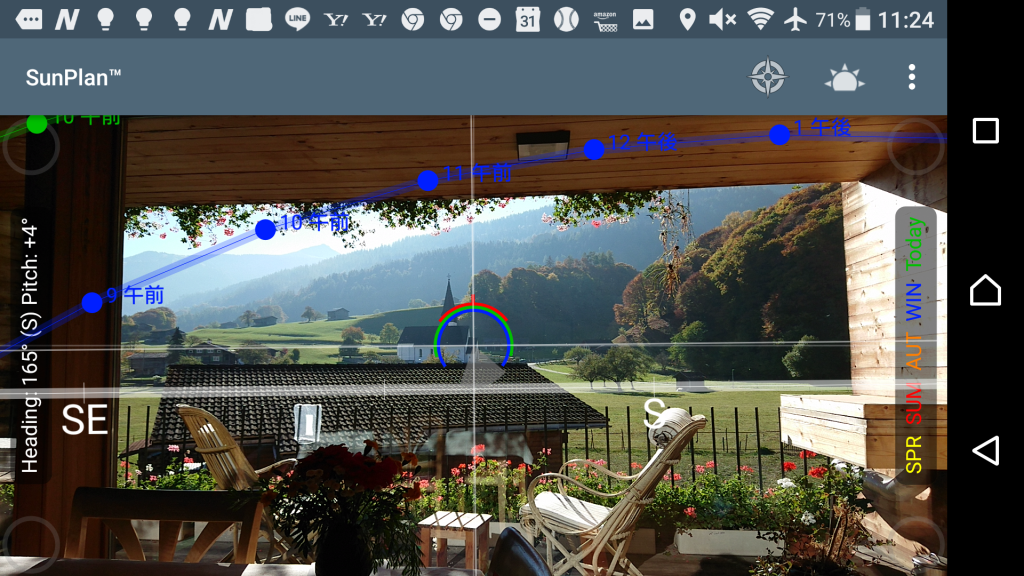

断熱をたくさんして熱が逃げる量をすくなくすることに加えて、太陽の日射熱を取り込んで温かくすることも重要だからです。

スイスの現行の基準では 暖房エネルギーは16kWh/㎡年とありました。

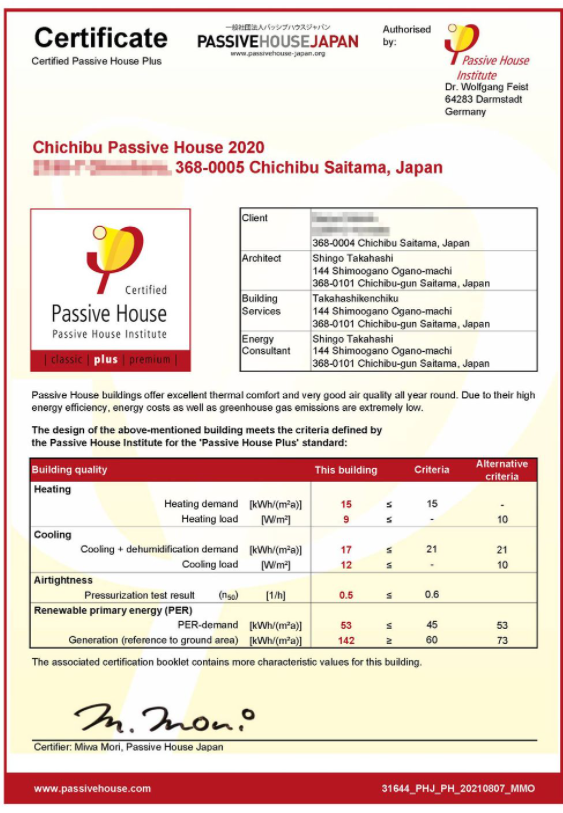

パッシブハウス基準では15kWh/㎡年なのでほぼ同じです。

同じ断熱の家でも設計により消費エネルギーは違いますから、暖房エネルギー(暖房需要)で基準を作らないと意味がありません。

このことも日本は大きく遅れています。

太陽の日射をうまく取り入れる設計となっている

日本の今後

世界ではこのようにパッシブハウスクラスが当たり前になって来ています。

お隣の中国や韓国でもたくさんのパッシブハウスが建てられ始めています。

この格差は本当にすごいでのです。日本の国民は、情報がきちんと与えられずだまされているのと同じですね。

何度も建て替えをさせてお金を循環させようという,政府の策略でしょうか?ハウスメーカーの陰謀でしょうか?

周りの国がスマホを使っているのに日本だけガラケー

イメージではそのくらいレベルが違います。

しかし、日本だけエネルギー垂れ流しの住宅が許されるはずがありません。

そのうち国際社会からバッシングを受けるでしょう。そのときは国際的な基準に従わざる終えないのです。

パッシブハウスはやり過ぎという人がいたら笑ってやってください。残念ですがその人は何も知らないのです。国際的な流れも。パッシブハウスの実力も。

その人が住宅会社の人だったら深刻です。

パッシブハウスが作れない言い訳をしているのです。

お客さんをだましているのと同じなのです。

日本以外の先進国、韓国中国などの新興国もパッシブハウスに向かっています。

これが事実なのです。

後で後悔しない家づくりをしていきましょう。

長く住み続けられ子供たちに資産として残せる家づくりを一緒に取り組みませんか?