最近のお客様のご要望で多いのが洗濯干し室。

ランドリールームと言ったり、ユーティリティーと言ったりもしますね。

様々な言い方はあると思いますが洗濯物を干すスペースです。

間取りの打合せをしていると洗濯動線や、洗濯干しの位置や大きさにこだわる人がとても多いと感じます。

アパート住まいではリビングに洗濯物?

洗濯室、洗濯動線にこだわるのはアパート住まいで特に小さなお子さんがいる若い方にとても多いですね。

どうしてそこまでこだわるのか推測してみました。

小さなアパートで子育てしながら家事をして大変だったり、アパートは狭いので洗濯物がリビングに常につるされていて とても困っているのでしょうね。

洗濯物がつるされたお部屋でご飯を食べたり子育てしたり、くつろいだり。

そういう経験からとても洗濯物干しのお部屋を重視されるのだと思います。

洗濯物を遠ざけたい。煩わしい。そう思っているのでしょうね。

乾燥機が主流になってきている?

欧米では洗濯物を干すのは限られたお洋服だけとなってきているという話も聞きました。

多くの方が乾燥機を上手に利用されているみたいです。

日本でも増えてきているみたいです。

洗濯物は基本的にすべて乾燥機という人も多くなってきました。

しかし、日本ではまだまだ、洗濯物は乾燥機で乾かしたくない。きちんとつるして乾かすのが主婦の仕事。日光に当てて消毒しないと。

様々な理由でなかなか乾燥機を使うのが進まないようですね。

食器洗い機以上に家事負担が減ると思うのですがどうなのでしょう?

そういう秩父の私の家では、妻は割と乾燥機を使わずにやはりほすタイプです。洗濯して干して、たたんで。何も考えなくて作業しているのが気持ちいいと言っております。そういう考え方もありますね。ですからわざわざ2階まで持っていってきちんと干してます。「一回行くだけじゃ無い。」そう言ってますが、取り込みもありますから2階ですね。(笑)

飯能の方のおうちでは100%乾燥機という感じです。

男の子、3人で住んでいたのですから、当たり前と言えば当たり前です。

でも実際には洗濯物を干したり取り込んだりを考えると

家事負担を減らすためだったら乾燥機が近道ですね。

乾燥機のコスト

私は乾燥機の電気代を長年計ってきてました。

結果をお話しすると安いモデルの乾燥機で50円 ヒートポンプ式で25円くらいでした。もちろんメーカーや洗濯物の量によりますので参考程度にしてください。ちょっと古い機械なので最近のはもっと良いでしょうね。

いかがでしょうか?

割とかかるな?と思った方もいらっしゃるでしょうし、共働きで子育てまでして日々大忙しの方には「エッツそんなもの?」と思った方も多いと思います。

私も最初は測定ミスかと思いました。あんなに長い時間動きっぱなしで、暖かくなっているのに。すごい技術ですね。

ひと月1000円かかったとして1年だと1.2万円くらいですね。こう考えると毎日,365日頑張る。と言う方もいらっしゃるかもしれません。

もう洗濯干しやめよう!なんて方もいらっしゃるかもしれません。

一番良い場所が!

ここからが本題です。

普段の生活を営むのに 炊事、掃除、洗濯等の家事や、子育てや疲れをとったり

癒やしなど 家に求められる機能はたくさんありますね。

洗濯物も大切な生活の一部ではあります。

しかし、洗濯干しを重視するあまりとんでもない間取りが増えている気がするのです。

洗濯干し室がおうちの一番良い場所を占拠したりして。(笑)

洗濯干しをするためのおうちですか?

そう言いたくなることもあります。

日当たりの良い、眺望の良い、庭とのつながりがあるそんな良いところが洗濯干し場。そしてリビングはかろうじて日の当たる場所。

人より、洗濯物!

それならリビングに干せば! 人にも良いと思います。洗濯物と人で時間やシーンに応じて空間をシェアすれば。(笑)

日中人がいないなら洗濯物優先で良いじゃない。そんな声も聞こえそうです。

洗濯動線を確保するために他がめちゃくちゃ。

洗濯機がある脱衣室から南側にある洗濯干し場まで最短でまっすぐな動線を作りたい。

そのために他が犠牲に。

収納が少なくなったり。他の動線がめちゃくちゃになったり。

洗濯動線をつくる為に何歩か余計歩けば良いのでは?普通の住宅レベルでそれほど移動量変わりませんよ。洗濯機も全自動なので昔みたいに行ったり来たりしなくて大丈夫ですよね。一日に10回も20回も行ったり来たりするわけではないですね。

他に重要な動線無いですか?

収納は少なくなって良いですか?

見た目は?

洗濯室も坪数増えてますよ。

お金のことをあまり言いたくはないですけど洗濯干しスペースだって面積が必要ですね。子育て世代には一坪じゃ狭すぎるし、2坪あれば良いなぁ。そんな感じでしょうか?

一体洗濯干し室にいくらかかっているのかな?他のスペースをうまく使えないのかな?

廊下の一角とか、吹抜の端とか、寝室も良いと思うし。

その分リビングが広くなった方が生活が豊かになりそうな気もするけどなぁ。空間も素敵になるし。

洗濯以外の住宅の役割は?

洗濯室を重要視するあまり、リビングが狭くなったり、くつろぎ感の無い間取りになったり。

洗濯以外の住宅の役割はおろそかになってしまいますね。

こうすれば使いやすそうなのに。雰囲気良いのに。子供と楽しく過ごせるのに。庭とうまくつながって広がりのある空間が作れるのに。

LDKのそれぞれの居場所ができて、

家族のつながりができて、

空間が豊かになって、

そんなことより洗濯ほし室なのかな?

まあ大切なことなんだろうけど

暖かい家の洗濯干し場を考えよう

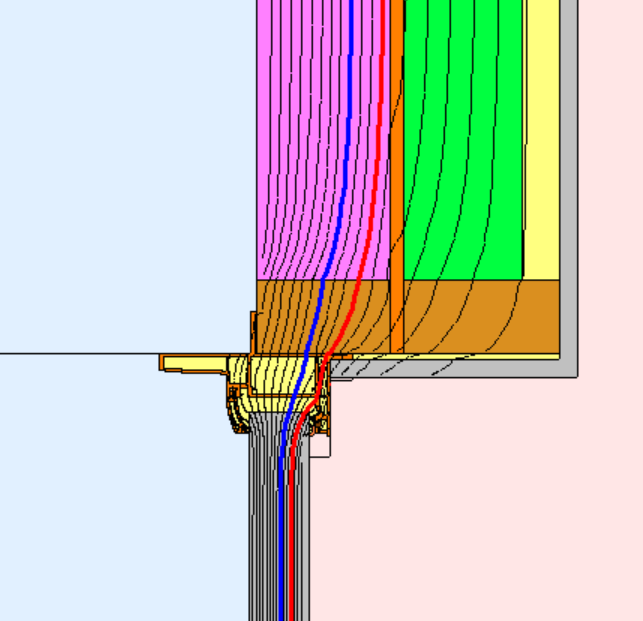

今まで何百件も家をつくり温度の実測をしている住宅も数十軒有ります。

実測をお願いしている当社のホームオーナーさんに洗濯干しの実態をお聞きしたことがあります。

そこで解ったことは、リビングとつながりが良い空間ならどこでも良く乾くと言うこと。

高断熱住宅の特徴でしょう。

24時間換気もあるし、温湿度もコントロールされているし。

アンケート結果では 夜洗濯して干してしまう人が多いのにとても驚きました。

共働きが多いからなのでしょう。

本当に大変ですね。お疲れ様。

21時,22時頃に干す人が多いみたいです。

リビングの一部や吹抜、それに面した廊下や洗濯干しコーナーに干している人は翌朝にはほぼ乾いてしまう見たいです。スウェットのような厚手のものはもう少し時間がかかるとの意見も。

でも結構早く良く乾くとのことです。ですから匂いなども気にならないようです。

逆に小さなお部屋。 小さな洗濯干し室、洗濯干しができる大きめな脱衣室などに干す人はなかなか乾かないとのこと。

そういう場所にも積極的に空気の流れを作るように設計時に計画をしますが、それでも風量が足りないみたいですね。

大風量を送り込むとかの工夫が必要みたいです。

余分なFANなど付けあまり設備に頼りたく無いですけど。どうせ壊れますから。

やはり広いリビングに面していてリビングの空気とごちゃ混ぜにできることが重要のようです。

そうはいってもお客さんの意見が重視

私はできるだけくつろぎの邪魔にならずに見えにくく それでいてリビングと空間のつながりがあるところに洗濯干し場を作りたいと思っています。

それか、隅の方なら洗濯物があっても良いじゃない。

そう考えます。

適度な動線は考慮しますが、洗濯物のためのおうちはもったいないと思ってしまいます。

でもお客さんの要望が最優先。

一度は説明しますがこれ以上言っても変わらないな。と判断するとすんなり引き下がります。

自分でも住みたくなる家の設計を心がけていますが、私が住むわけではなくお客さんが住む家ですからやむを得ないですね。

私には解らない、すごく重要な要素があるのかもしれません。

責任持ってアドバイスしろと言われそうですが、生活の仕方はそれぞれですから、その当たりに一級建築士のプライドはありません。(笑)

ちょっと残念に思っているだけです。

皆さんも、洗濯干し室について考えてみてください。

私も完全否定しているのではないのです。

実際私の家にもあって便利に使っていますから。(位置は吹抜隣の2階ホールです)

もうちょっと工夫して見たら?

優先順位はそれでいいですか?

それが言いたかったのです。

良い間取りになるように家づくり頑張ってくださいね。